ドローンとAIで進化するブルーカーボン調査。横須賀で国内初のJブルークレジット取得

ドローンとAI技術がもたらす新たなブルーカーボン調査手法

一般社団法人BlueArchが、神奈川県横須賀市でドローンとAI技術を活用したブルーカーボン調査手法を開発したことが注目を集めています。この取り組みは、国内で初めてJブルークレジット®の認証を取得した事例として、海洋生態系の保全と気候変動対策に寄与する期待が高まっています。

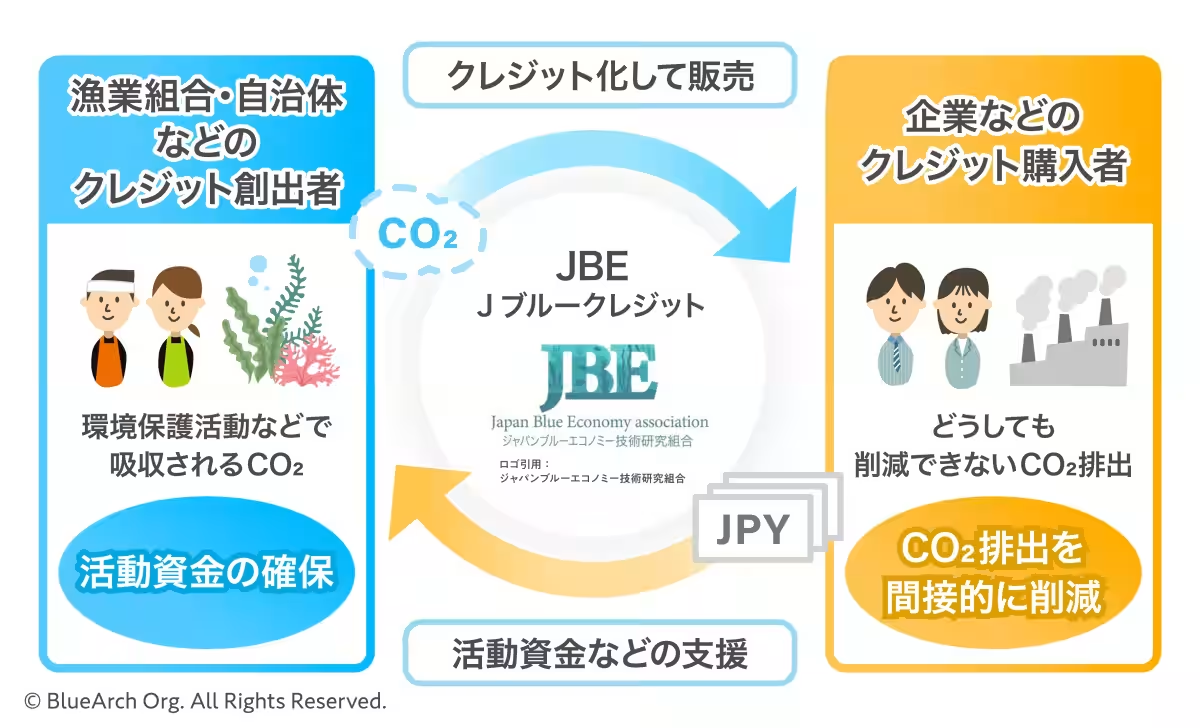

ブルーカーボンとは?

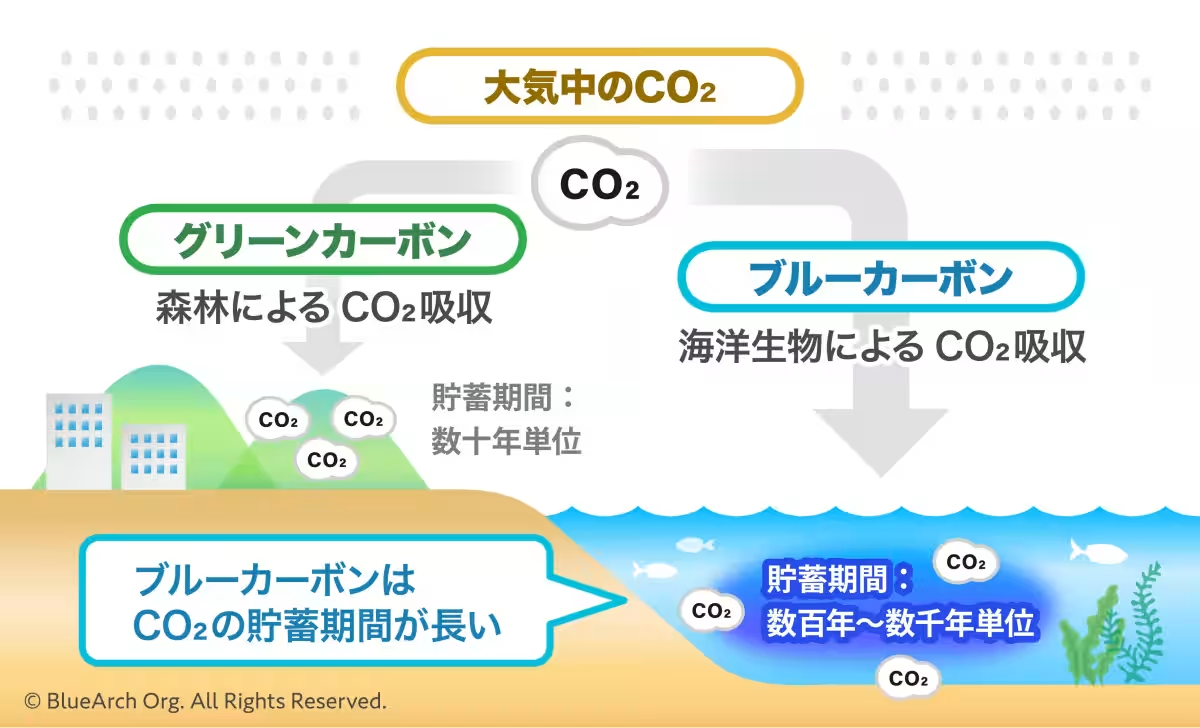

ブルーカーボンは、海洋生態系が大気中のCO2を吸収し、それを海底や深海に蓄積することで形成されます。具体的には、ワカメやアマモ、マングローブなどが該当します。このような生態系は、森林などの陸上生態系に比べてCO2の貯蔵期間が長く、魚の産卵場としての機能も持つため、気候変動対策や生態系保全の観点から非常に重要な役割を果たします。

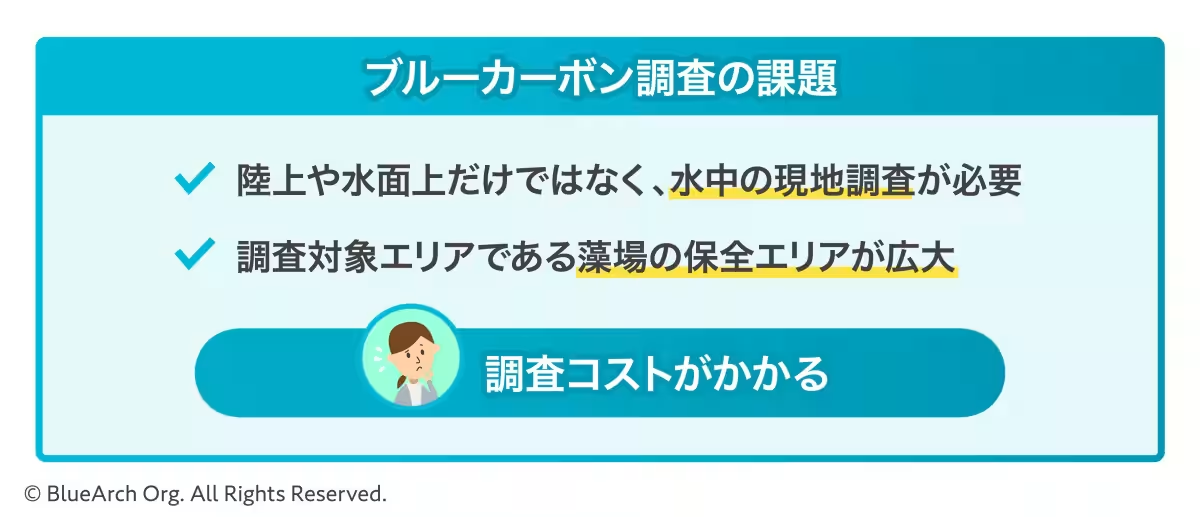

ブルーカーボン調査手法の背景

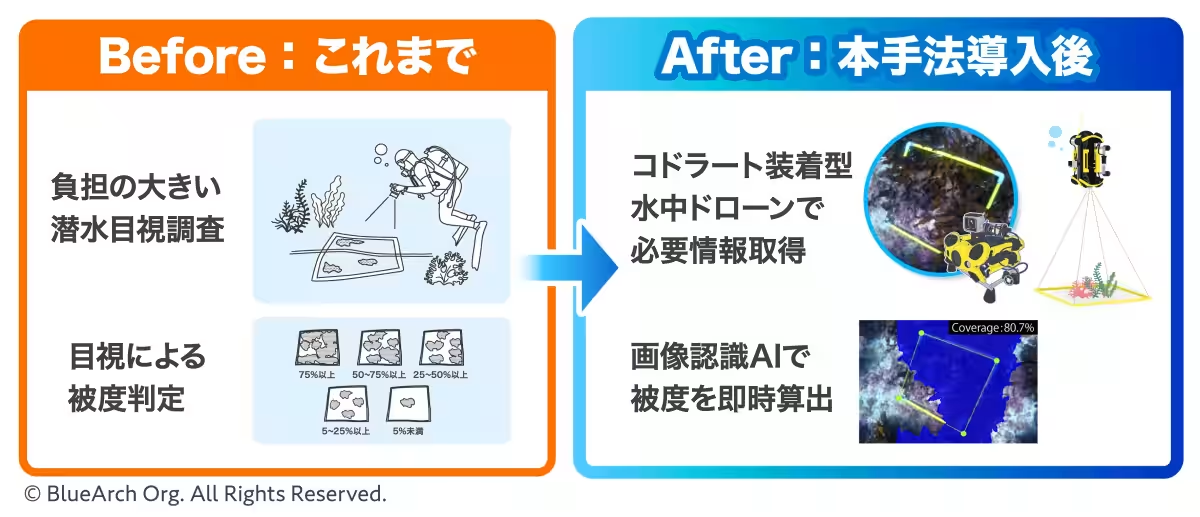

近年、気候変動対策として、海洋生態系のCO2吸収量を定量化し、クレジットとして取引可能にする制度への関心が高まっています。しかし、従来の調査手法では、広大な調査エリアを実地に調査する必要があり、大きなコストがかかります。これに対応するため、BlueArchは水中および空中ドローンを用いた新たな調査手法を開発し、効率的かつ正確な評価を目指しています。

新しい調査手法の実践

水中ドローンを利用したカジメの調査

横須賀市長井の水深5~10mに位置するカジメ場において、2024年9月に水中ドローンを用いてカジメの被度調査が行われました。水中ドローンには、被測定エリアの基準となる方形枠(コドラート)が取り付けられ、そこに設置したカメラで撮影を行います。得られた画像データはAI分析にかけられ、被度を自動で算出することで、広範囲な調査を効率よく行うことができました。この結果、従来の手法と比べて調査のコストや時間を大幅に削減できる可能性が見込まれます。

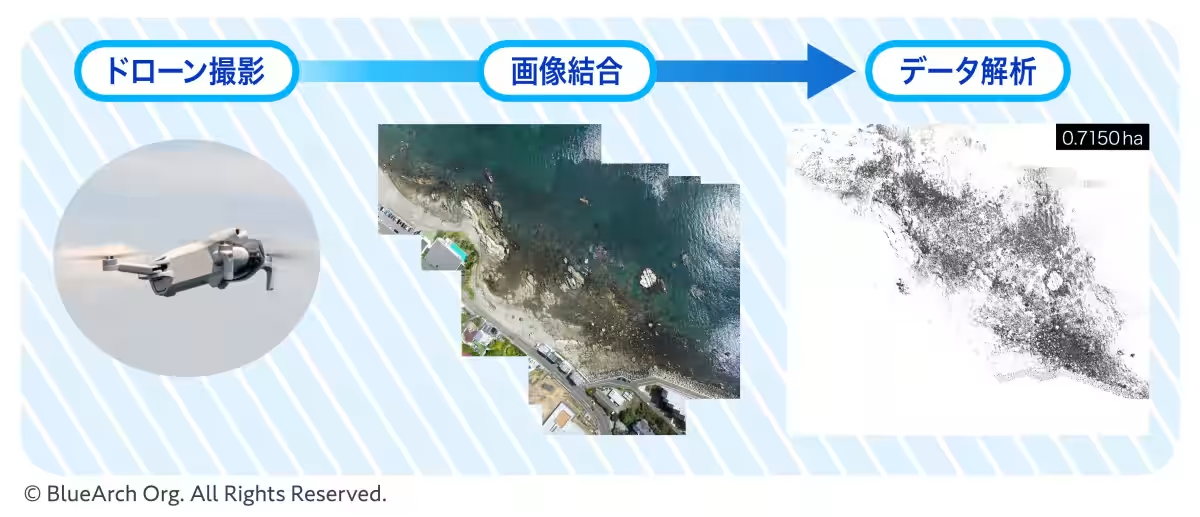

空中ドローンを活用したヒジキの調査

別の調査では、神奈川県三浦郡葉山町の潮間帯にて、空中ドローンを使用してヒジキの分布面積を評価。2024年6月に実施されたこの調査では、空中から取得した画像を解析し、ヒジキの分布を正確に把握することが可能になりました。これにより、海面近くで広く分布するヒジキの状態を効率的に把握できたとされています。

今後の展望と理念

今後もBlueArchは、ブルーカーボンモニタリング手法のさらなる効率化・精度向上を目指して研究開発を続け、ブルーカーボン生態系の保全活動を推進するとともに、Jブルークレジット®制度の活性化にも寄与していく方針です。

「海洋生態系の保全とブルーカーボンによる気候変動対策は、一つの主体だけで解決できるものではありません。パートナーシップを通じた取り組みが不可欠です」とBlueArchの担当者は述べています。この理念に基づき、さまざまな企業や大学とのコラボレーションを進めていく予定です。

結論

BlueArchの新たなブルーカーボン調査手法は、ドローンとAI技術を用いた画期的なアプローチとして、海洋環境保護に貢献する可能性を秘めています。この取り組みが、持続可能な海洋環境の実現に向けた一歩となることを期待しています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。