岡山大学と共同研究が明かした火星の氷蓄積の過去と未来

火星の氷:過去と未来を探る研究の重要性

私たちの隣人である火星では、かつて豊富な氷が存在したという研究結果が発表されました。この成果は、岡山大学とJAMSTEC、高知大学、東京大学大学院工学系研究科などの協力により得られたものです。特に、火星の中緯度地域における氷の蓄積の時系列とその分布傾向を復元することに成功しました。

研究の背景と目的

火星の氷の分布と量の変化は、過去の気候変動を知るための鍵となります。しかし、これまでその全体像は不明でした。そこで、本研究は、NASAの火星探査機による高解像度データを活用し、750以上の中緯度クレーターの分析を行いました。これにより、火星の氷の形成過程やその分布の歴史を詳細に解明できる可能性が見えてきました。

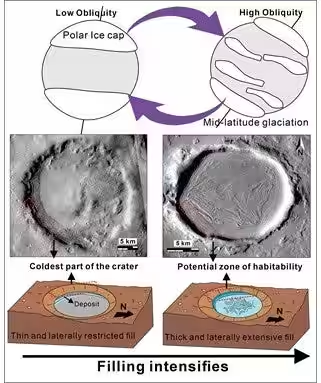

主な発見

研究の結果、アマゾニアン期に複数回の氷蓄積イベントがあり、氷は特にクレーターの南西側に蓄積されやすいということが分かりました。この現象は、日射量の減少と影による「コールドトラップ」の作用によるものでした。また、氷の蓄積は一度きりではなく、複数の段階にわたって行われ、その各段階で供給の方向や厚さが変わることが明らかになりました。

氷の変遷と火星の気候

約6億4千万年前、火星は厚い氷に覆われていましたが、以降の時代にはその量が大きく減少しました。最終的な氷の蓄積が見られた9800万年前には、限られた範囲にしか氷が存在しなかったことから、火星が湿潤な気候から乾燥寒冷な気候へと移行したことが示されています。この知見は、火星の氷と気候の変化の理解を深め、今後の探査での水資源の活用に貢献するでしょう。

未来の探査に向けて

Trishit Ruj准教授は、この研究成果が将来的な火星探査計画において非常に重要であると述べています。気候変動や氷の安定性についての理解が進むことで、将来的な探査機の着陸地点の選定においても役立つ可能性があります。火星の謎を解明する研究は、単なる学問を超えて、人類の未来に向けた重要なステップとなるでしょう。

研究の重要性と展望

今回の研究は、火星の氷の歴史やその気候変動を理解するための新たな道を切り開いたとともに、私たちに未知の宇宙の一端を垣間見る機会を提供します。各国の研究機関や大学が連携し、火星探査を進める中で、私たちもこの研究の成果を興味津々に見守っていく必要があります。未来の火星探査がどのように進展していくのか、私たちと一緒にその夢を追いかけてみませんか?

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。