お酒に強いと健康にどんな影響が?医師が語る飲酒の真実

飲酒のリスクを見逃すな!お酒に強さと健康の関係

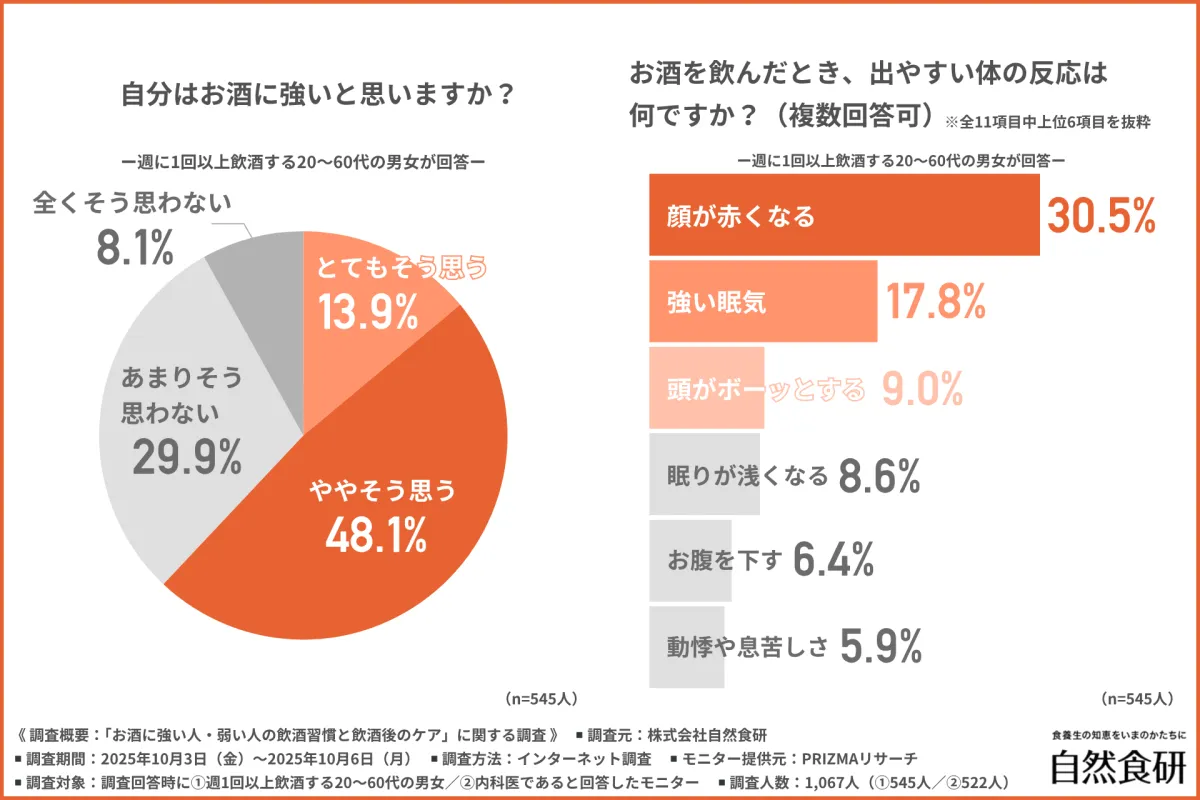

お酒を飲むことが日常的な人にとって、自分のアルコール耐性は気になるポイントでしょう。ある調査によれば、20〜60代の飲酒者の約6割が自分を「お酒に強い」と認識していることが分かりました。しかし、お酒に強いことが必ずしも健康に良いとは限らないことを内科医が指摘しています。

アルコール耐性と自己認識

この調査では、週に1回以上お酒を飲む人を対象に、その飲酒習慣と自覚症状について問いました。その結果、自分はお酒に強いと感じている人は「顔が赤くなる」、「強い眠気」、「頭がボーッとする」といった身体の反応を示すことが多いことが分かりました。このような反応は、体の負担を証明するサインと捉えるべきです。

飲酒後の体調と健康リスク

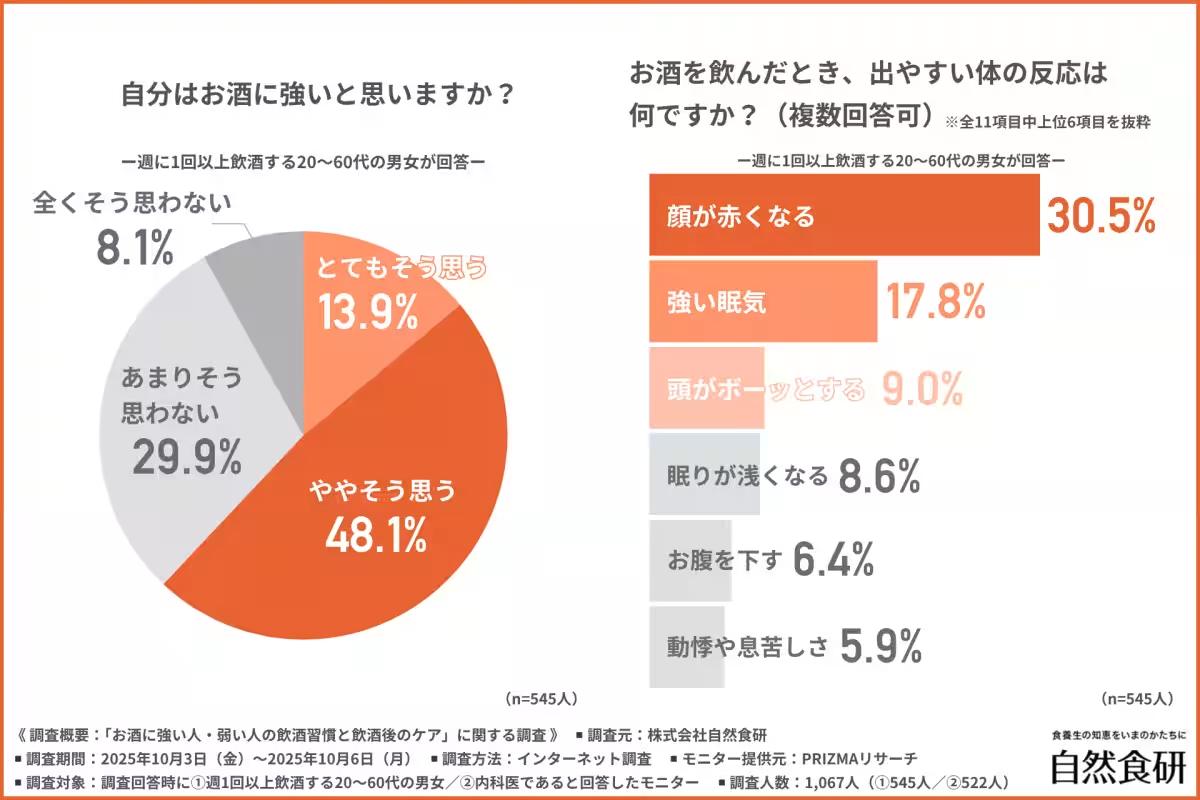

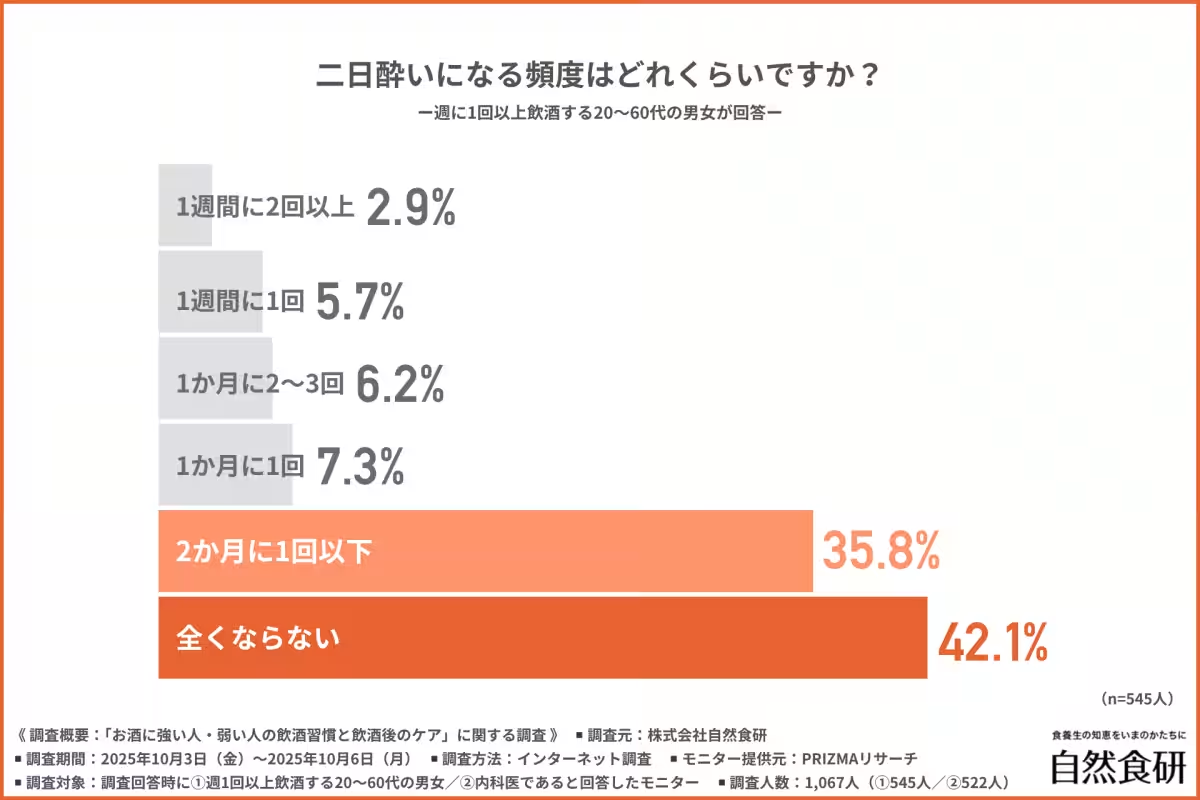

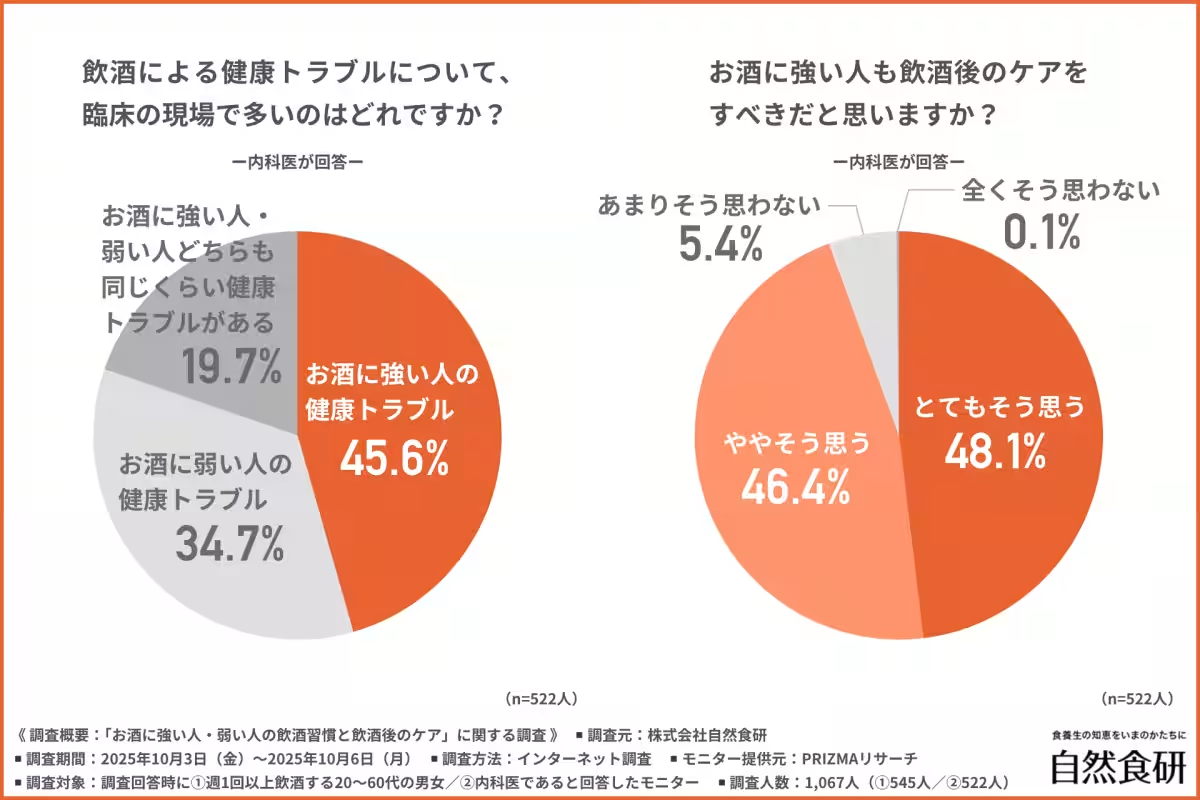

興味深いのは、約4割が「全く二日酔いにならない」と応えたことです。だが、疲労や肝機能への負担は無視できません。「お酒に強い人ほど健康には影響が少ない」と思う人は約3割で、この認識は健康リスクを軽視する要因になっていると考えられます。

医師の見解:隠れたリスク

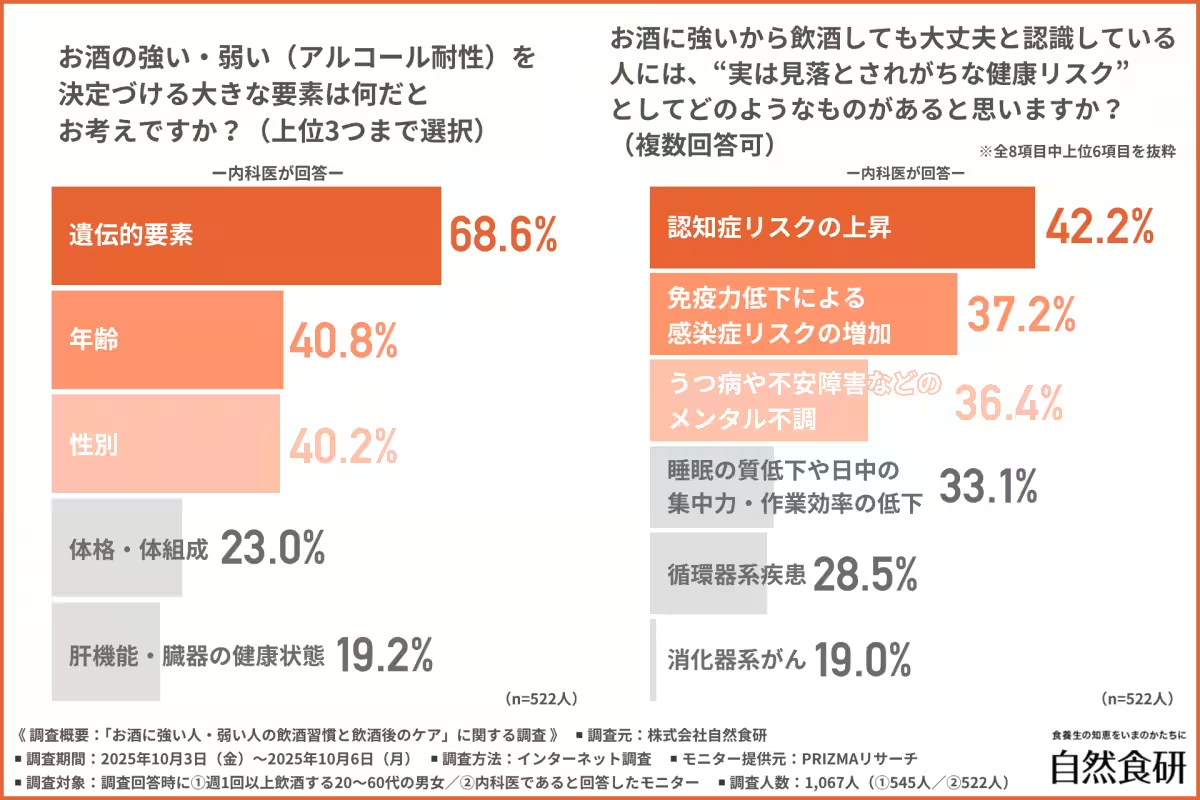

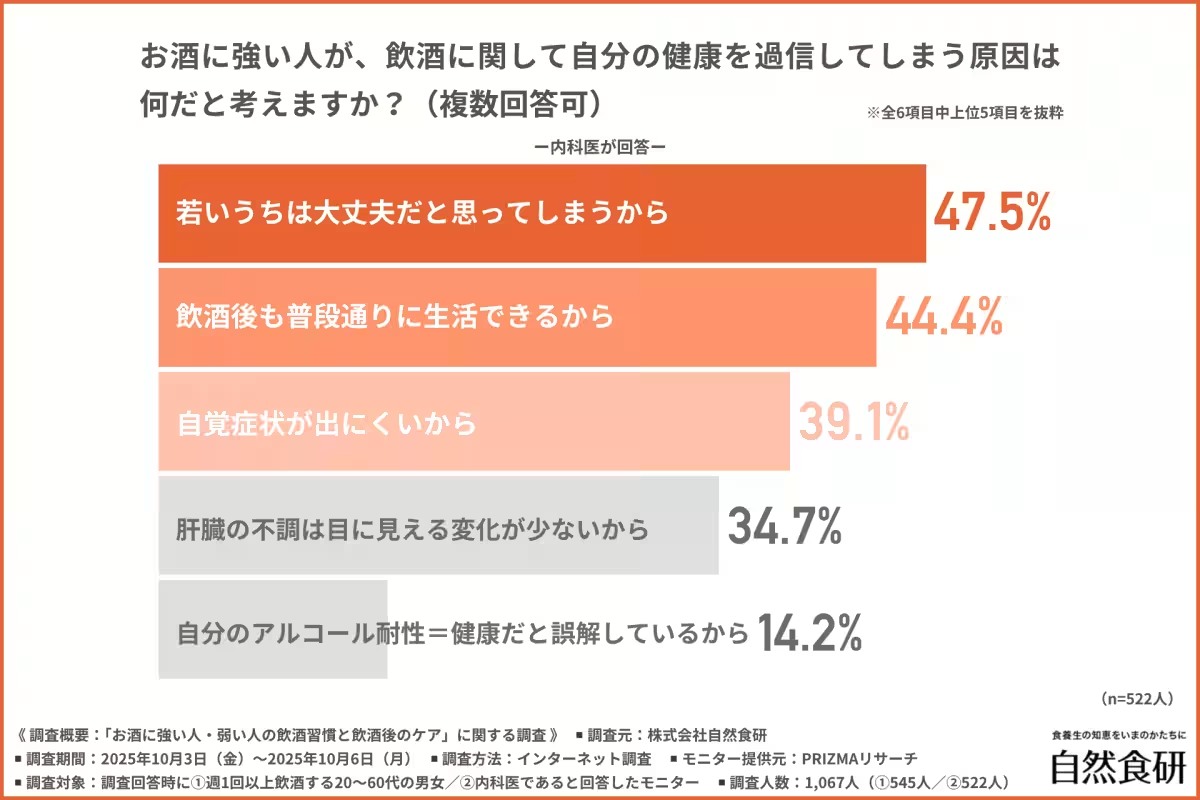

内科医の約9割が、お酒に強い人でも飲酒後のケアが必要だと答えました。遺伝的要因や年齢、性別がアルコール耐性に影響を与えることが分かる一方で、強い耐性を持っている人ほど慢性的な健康リスクを抱えている可能性があります。特に認知症やメンタル不調といったリスクが上がることが示されています。

ケアの重要性

健康を維持するためには、飲酒後のケアが不可欠です。アセトアルデヒドの分解を助ける成分を摂取したり、肝臓を労るために休息をとったりすることが求められます。ただ、日常的に飲酒を楽しむ人にはその重要性が理解されていない場合が多いです。

まとめ

お酒に強いからといって安心はできません。飲酒量や頻度を見直し、自分の身体を理解することで、健康的にお酒と付き合うことができます。自然食研の「しじみ習慣」は、健康維持に役立つ一つの手段かもしれません。

以上の調査結果から、自分は「お酒に強い」と認識している方も、健康への過信を避けるべきでしょう。

自然食研の「しじみ習慣」

この商品は、しじみから得られる栄養を効率的に摂取することを目的としています。しじみには様々な栄養成分が含まれており、健康維持に貢献することが期待されます。詳しくは自然食研の公式サイトをチェックしてみてください。詳細はここをクリック。

トピックス(グルメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。