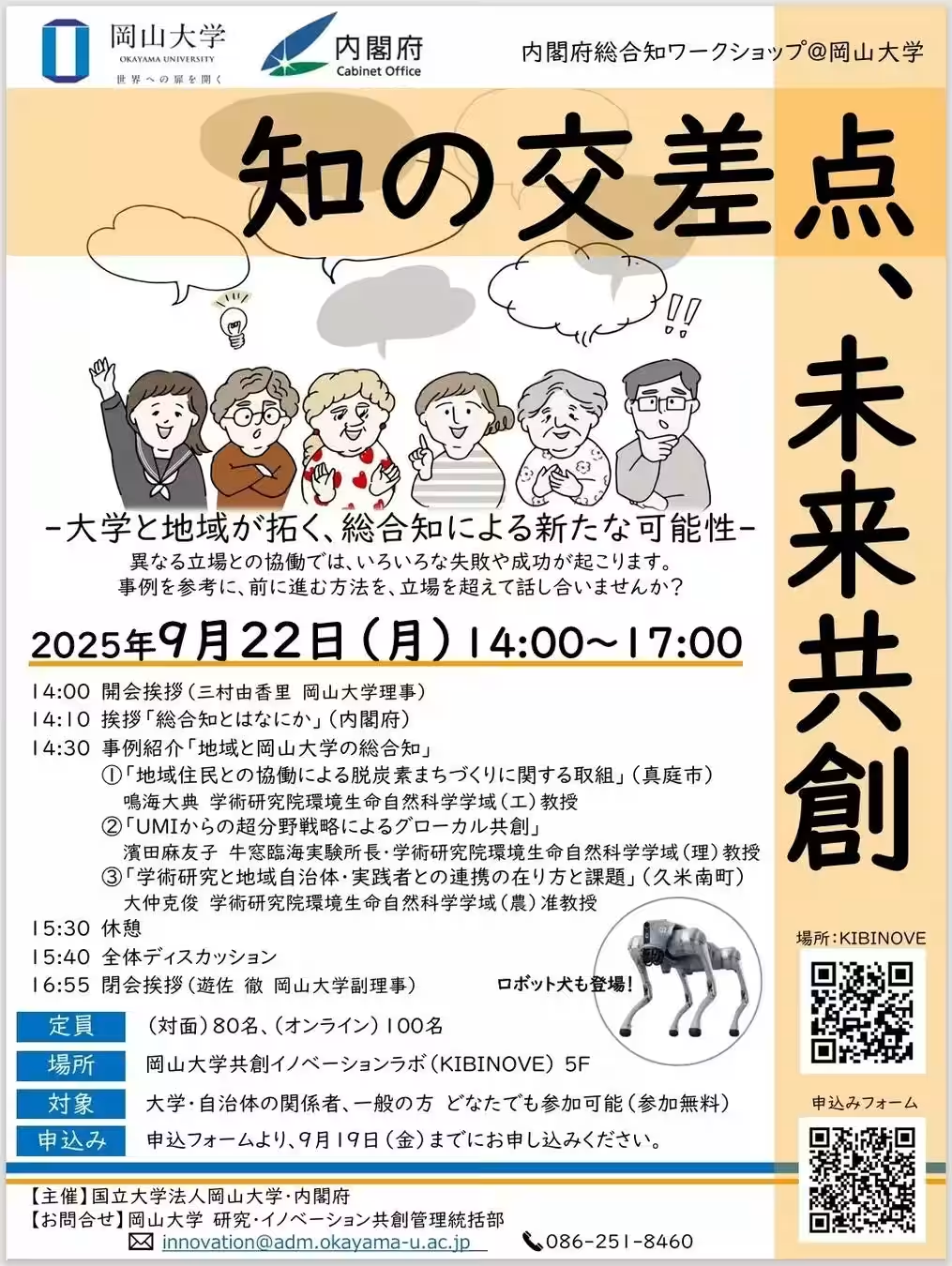

岡山大学が「総合知ワークショップ」を開催 地域と未来を共に考える

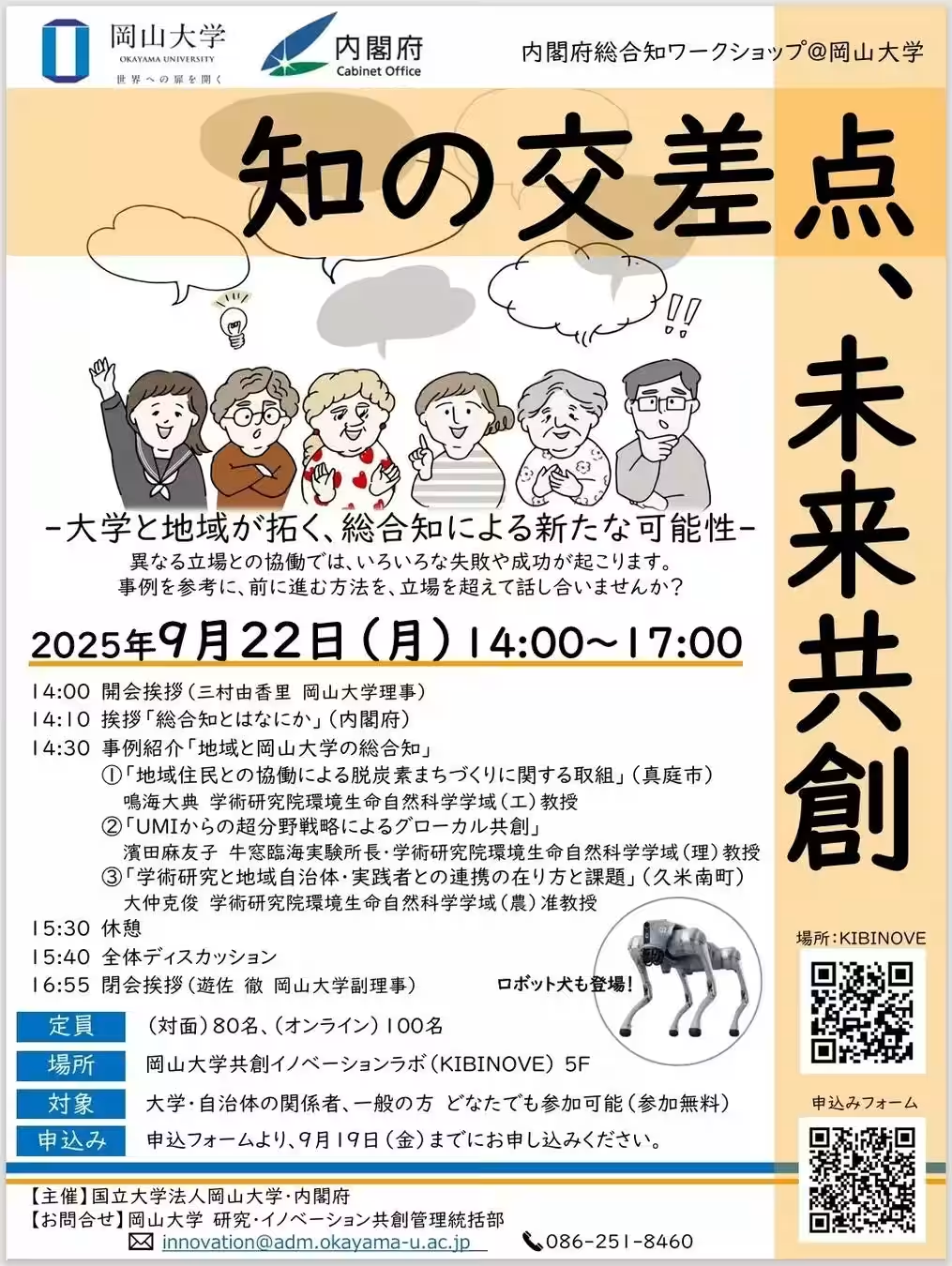

岡山大学は、2025年9月22日に津島キャンパスにおいて、内閣府と共同で「総合知ワークショップ~知の交差点、未来共創~」を開催しました。このイベントには大学関係者のみならず、地元自治体や企業などからも約100名が参加し、オンライン形式も取り入れたハイブリッドな形で進行されました。

本ワークショップは、「総合知」という新たな学術のコンセプトを基に、自然科学に加え、社会や人文科学といった多様な知見を融合していくことを目指します。これにより、近年問題視されている社会課題の解決につなげる狙いがあり、持続的で強靭な社会の実現に向けた新たな視点を提供します。ワークショップの冒頭には、岡山大学の三村由香里理事(企画・評価・総務担当)が挨拶を行い、内閣府の藤田英睦上席政策調査員が「総合知」の重要性について詳しく解説しました。

参加者たちは、地域の未来に向けた具体的な取り組みも学びました。岡山県真庭市で進行中のカーボンニュートラルに向けた市民会議や、ボトムアップ型のシミュレーションを通じた地域課題の解決策を鳴海大典教授が紹介しました。また、濱田麻友子所長は海洋生物多様性モニタリングの先端技術活用事例を発表し、地域の資源と社会をつなげる新たなアプローチ「グローカル共創」の重要性を訴えました。

更に、大仲克俊准教授は、岡山県久米南町における若手実践者との連携を通じた新たなビジネスモデルの構築事例を紹介し、地域のニーズに応じた学術研究の在り方について提案しました。これらの事例を通じて見えてくるのは、地域における学術機関の重要性と、それに依存する様々な課題の解決策です。

ワークショップの最後には、総合討論が行われ、内閣府の中山忠親上席科学技術政策フェローが議論を円滑に進行しました。参加者全員がそれぞれの立場から意見を交わし、地域住民にボトムアップ型のアプローチで参加を促す方法や、大学が中立的なハブとしての役割を果たす重要性が強調されました。そして、今後の社会とのインターフェースを意識した大学の流動性の向上についても議論が行われました。

本ワークショップは、岡山大学が2023年度に採択された文部科学省の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」の一環として実施され、今回の取り組みを通じて地域と世界を結ぶ新たな知の創出に貢献していく方針です。岡山大学は引き続き、地域の未来を共創するためのさまざまなプロジェクトに力を入れていくことでしょう。

ワークショップの模様は、岡山大学の公式ウェブサイトでも紹介されています。さらに、地域課題の解決に向けた岡山大学の取り組みへ今後も注目です。

本ワークショップは、「総合知」という新たな学術のコンセプトを基に、自然科学に加え、社会や人文科学といった多様な知見を融合していくことを目指します。これにより、近年問題視されている社会課題の解決につなげる狙いがあり、持続的で強靭な社会の実現に向けた新たな視点を提供します。ワークショップの冒頭には、岡山大学の三村由香里理事(企画・評価・総務担当)が挨拶を行い、内閣府の藤田英睦上席政策調査員が「総合知」の重要性について詳しく解説しました。

参加者たちは、地域の未来に向けた具体的な取り組みも学びました。岡山県真庭市で進行中のカーボンニュートラルに向けた市民会議や、ボトムアップ型のシミュレーションを通じた地域課題の解決策を鳴海大典教授が紹介しました。また、濱田麻友子所長は海洋生物多様性モニタリングの先端技術活用事例を発表し、地域の資源と社会をつなげる新たなアプローチ「グローカル共創」の重要性を訴えました。

更に、大仲克俊准教授は、岡山県久米南町における若手実践者との連携を通じた新たなビジネスモデルの構築事例を紹介し、地域のニーズに応じた学術研究の在り方について提案しました。これらの事例を通じて見えてくるのは、地域における学術機関の重要性と、それに依存する様々な課題の解決策です。

ワークショップの最後には、総合討論が行われ、内閣府の中山忠親上席科学技術政策フェローが議論を円滑に進行しました。参加者全員がそれぞれの立場から意見を交わし、地域住民にボトムアップ型のアプローチで参加を促す方法や、大学が中立的なハブとしての役割を果たす重要性が強調されました。そして、今後の社会とのインターフェースを意識した大学の流動性の向上についても議論が行われました。

本ワークショップは、岡山大学が2023年度に採択された文部科学省の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」の一環として実施され、今回の取り組みを通じて地域と世界を結ぶ新たな知の創出に貢献していく方針です。岡山大学は引き続き、地域の未来を共創するためのさまざまなプロジェクトに力を入れていくことでしょう。

ワークショップの模様は、岡山大学の公式ウェブサイトでも紹介されています。さらに、地域課題の解決に向けた岡山大学の取り組みへ今後も注目です。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。