アモルファス材料の力学応答、トポロジーが示す新たなメカニズムとは

アモルファス材料の力学応答、トポロジーが示す新たなメカニズムとは

最近、大阪大学や岡山大学、東京大学などの共同研究グループが、アモルファス材料(ガラスなど)の柔らかさのメカニズムをトポロジーを応用した手法で明らかにしました。これまでの研究では、アモルファス材料のひずみによる変形に関する構造的要因が明確にされていませんでしたが、今回の発見により、新しい視点からアモルファス材料の特性を理解する手段が提供されました。

研究の背景

アモルファス材料は、結晶とは異なる特性を持つため、様々な応用が期待されています。特に太陽電池やコーティング材料としての利用が進んでいますが、その柔らかさや壊れやすさの原因を理解することは長年の課題でした。特に、非アフィン変形と呼ばれる現象は、アモルファス材料の力学応答の中で重要な要素であり、その詳細は未解明でした。

新しいアプローチ:トポロジーの利用

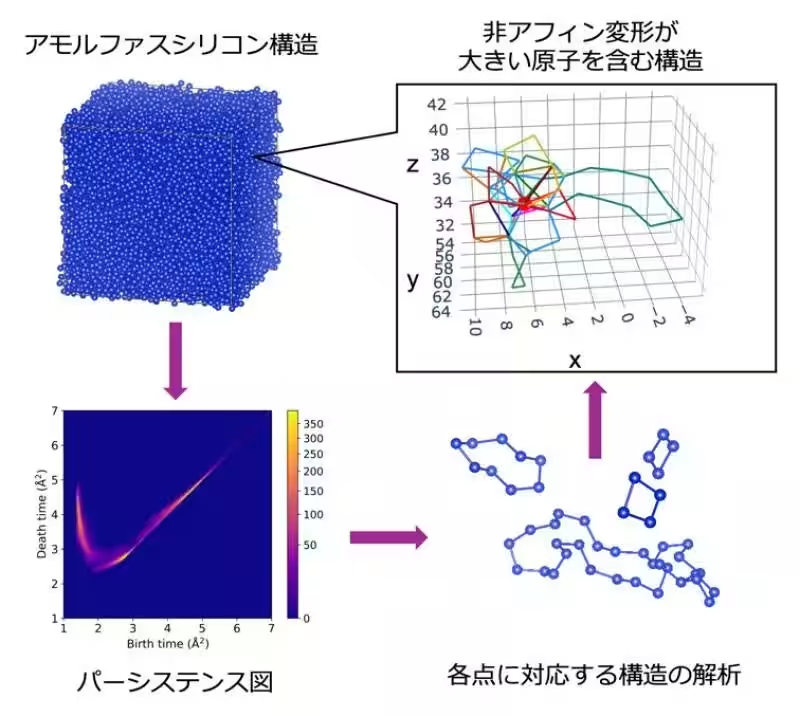

研究者たちは、数学のトポロジーに基づく「パーシステントホモロジー」という技術を用いました。これにより、アモルファス材料内部に存在する中距離秩序の原子位置の特徴を抽出し、非アフィン変形との相関を調査しました。この手法を適用することで、アモルファス構造の複雑なネットワークを可視化し、そこから得られる洞察を得ることができました。

見つかった階層構造

研究の結果、非アフィン変形が起こりやすい部分には、規則性と乱れが共存する階層構造が存在することが判明しました。これは、大きな環の内部に不規則な短い環が含まれている形状であり、この入れ子構造が柔らかさに寄与しているとのことです。この知見は、今後のアモルファス材料の設計へ向けた貴重な指針となるでしょう。

未来の展望

この発見は、割れにくいガラスやしなやかで強固なアモルファス材料の開発に向けた新たな道を提示しています。南谷英美教授は、「大きく動くためには何らかの制約も有用という結果は、人の活動にも通じる部分があるような気がして面白い」と述べています。材料科学の分野でのこのような新しい視点は、様々なアプリケーションに有益です。

学術的な影響

この研究成果は、2025年9月25日に『Nature Communications』に掲載され、広く評価されています。アモルファス材料の理解が深まることで、さまざまな産業に革命をもたらす可能性があります。今後も多元素系のガラスなどへの応用拡大が期待されています。

まとめ

トポロジーを応用したこの研究は、アモルファス材料の力学を理解するための新たな道を切り開きました。これにより、持続可能な材料開発に向けた基盤が整いつつあります。次世代のアモルファス材料設計において、これらの成果がどのように活かされるのか注目していきたいです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。