水中ドローンでブルーカーボン調査効率化を実現したBlueArchの新技術

水中ドローンでブルーカーボン調査の効率化を実現

こんにちは、神奈川エリア担当記者の〇〇です。今回は、横浜市に本社を構える一般社団法人BlueArchが、新たに開発した水中ドローンを活用した海藻生態系の調査手法についてご紹介します。この技術は、2025年2月25日付で特許を取得しており、ブルーカーボン生態系の被度測定を効率良く行うためのものです。

特許技術の背景

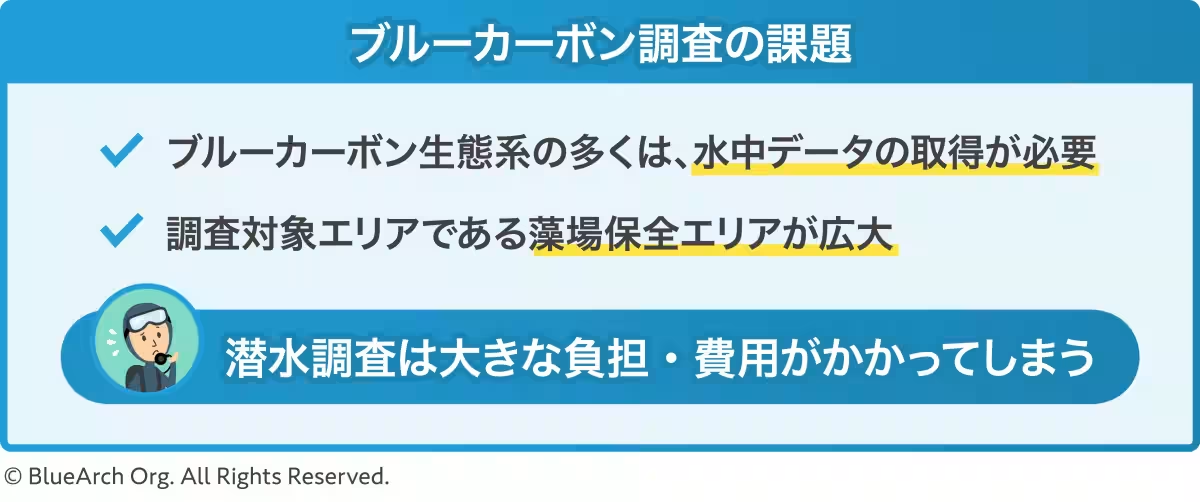

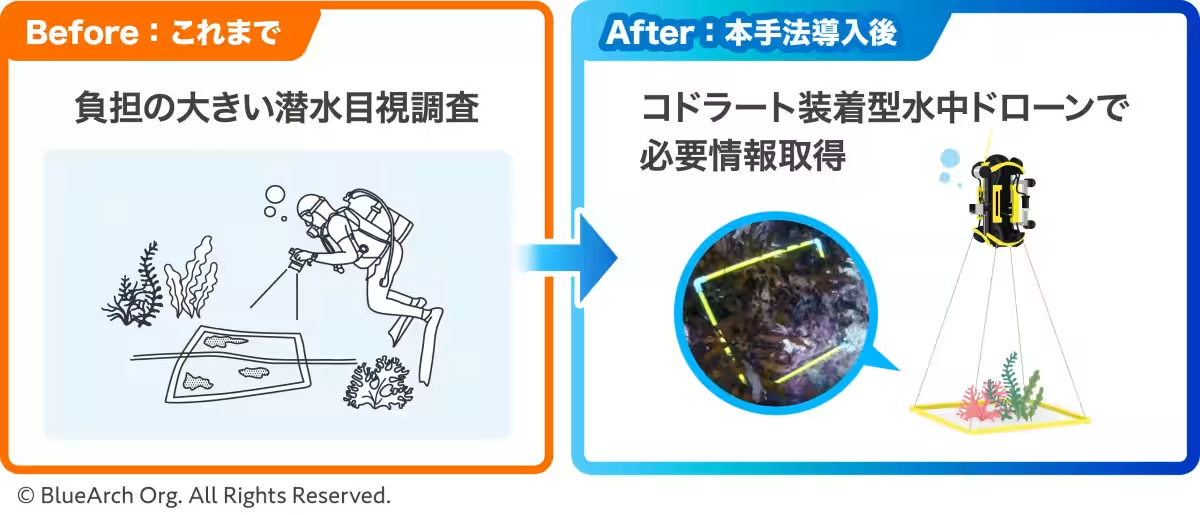

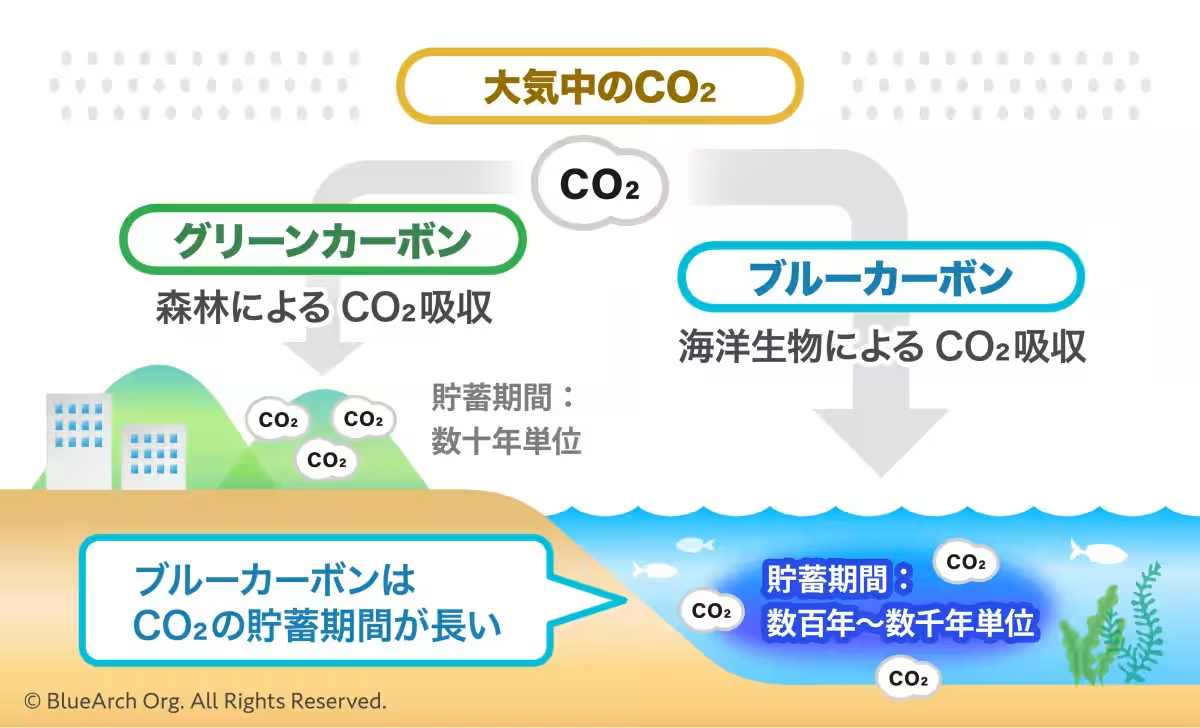

BlueArchが開発したこの技術は、ブルーカーボンの管理を目的としたものです。ブルーカーボンとは、海洋での光合成により吸収された二酸化炭素が、深海や海底に蓄積される炭素であり、温室効果ガスの削減や生物多様性の保護に寄与します。従来、ブルーカーボンの量を調査するためには、潜水して広大な海域を調査する必要がありましたが、この方法では多くの時間とコストがかかり、普及の障壁となっていました。

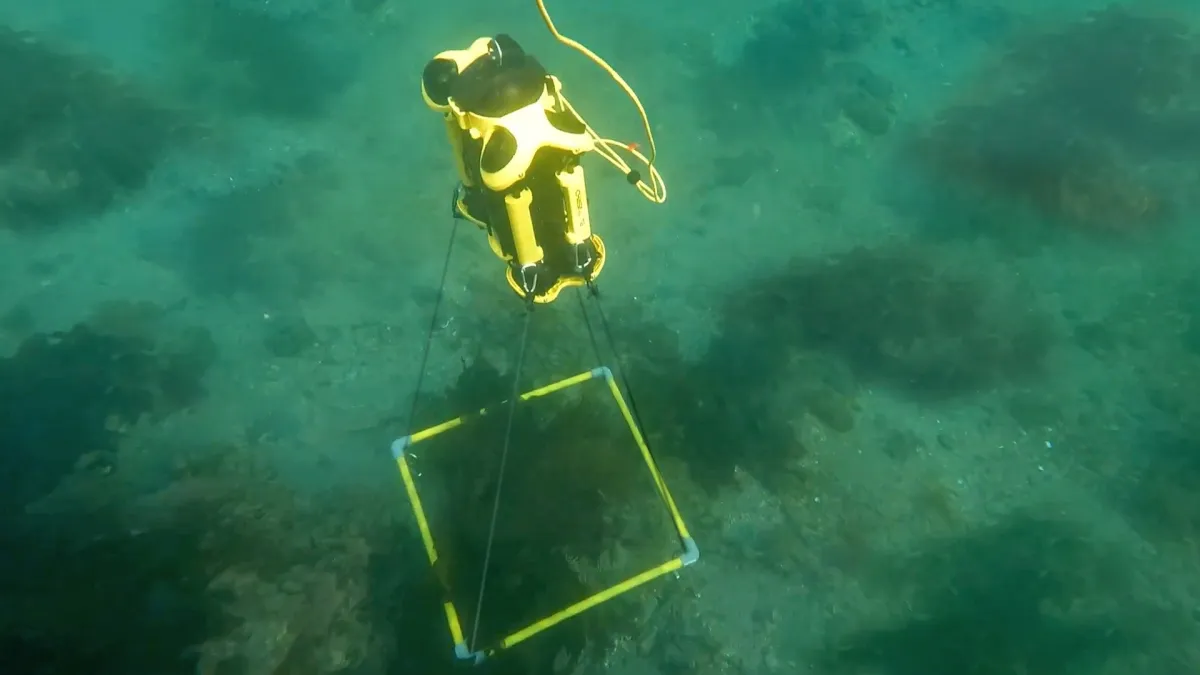

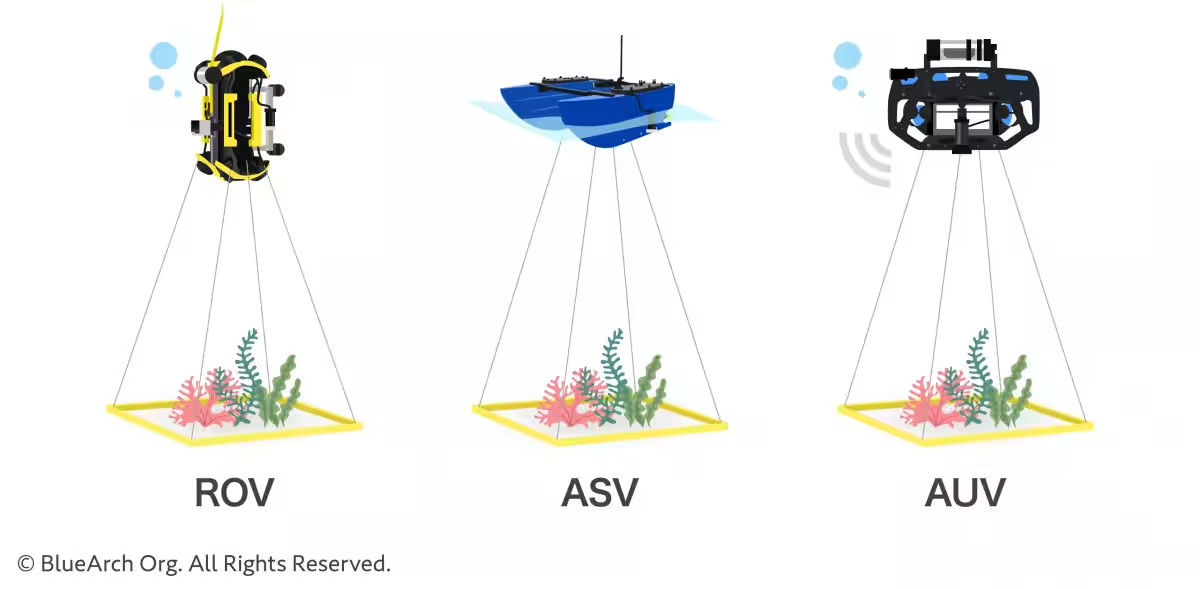

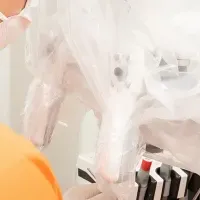

そこで、BlueArchは市販の水中ドローンを活用し、人の負担を軽減しつつ、調査を容易にする手法を開発しました。この新しい手法により、事前準備やダイビングにかかる手間を省略し、より迅速に調査を行うことが可能となりました。

方形枠を用いた効率的な被度計測

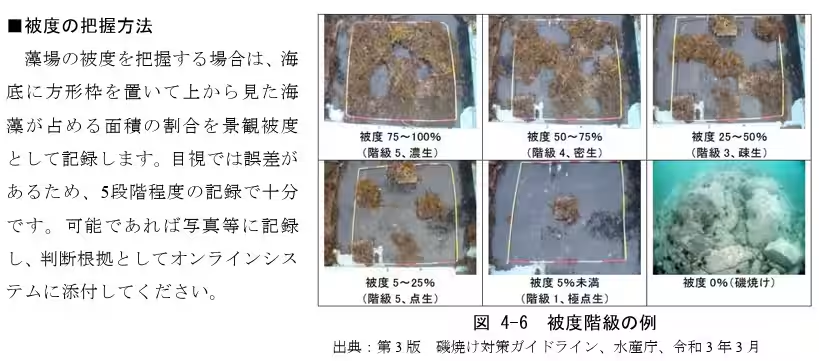

この技術では、海底に方形枠(コドラート)を設置し、その中の被度を記録する方法が採られています。従来は、調査員が直接潜って設置しなければなりませんでしたが、今後は水中ドローンを使用することでこの手間を省きます。ドローンはコドラートを自動的に設置することができ、船上からの操作で調査を行えます。この手法により、広範囲の調査が短時間で行えるようになります。

公式認証を取得した新技術

BlueArchが開発したこのブルーカーボン調査手法は、横須賀市が申請したJブルークレジット®で正式に認証を受けており、その有効性が裏付けられました。Jブルークレジット制度は、海洋におけるCO2の貯留量を科学的に算定し、そのデータを基に排出量取引を可能にするものです。この制度によって、ブルーカーボンの価値を明確にすることができます。

今後の展開

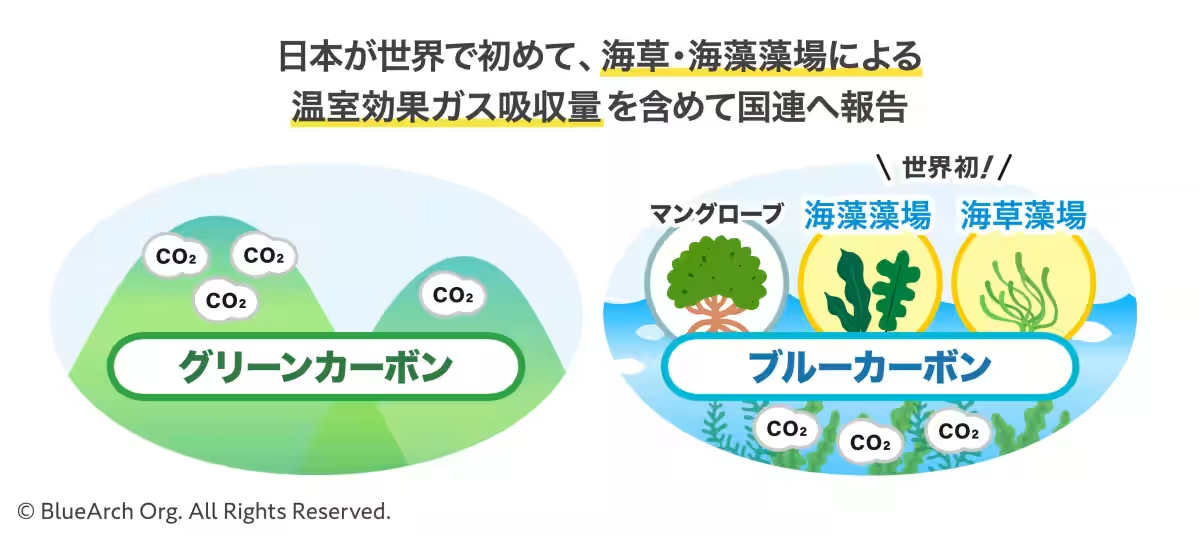

BlueArchは、今後さらに詳細な技術開発を進めていく予定であり、2024年4月には国連へのブルーカーボンに関する報告が行われるなど、日本の先進的な取り組みも注目されています。また、2024年に開催される日本水産学会春季大会では本技術が発表される予定で、研究者とのさらなる情報共有やコラボレーションが期待されます。

私たちの海洋環境を保護し、持続可能な未来に向けた一歩を進めるため、この新しい技術が大きく貢献することを願っています。BlueArchは、地域の漁業者や行政、さまざまな団体と連携し、海洋生態系のモニタリングや教育活動にも取り組んでいます。

お問い合わせ

この新しい調査手法に関心がある方は、ぜひBlueArchに直接問い合わせてみてください。詳細は公式ウェブサイトで確認できます。あなたも、ブルーカーボンの未来をともに考えてみませんか?

所在地: 神奈川県横浜市中区元町4‐168 BIZcomfort元町ビルB1F

HP: BlueArch公式サイト

メール: [email protected]

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。