岡山大学の研究が解明した地球マントルの謎に迫る

岡山大学の研究が解明した地球マントルの謎に迫る

最近、岡山大学と高輝度光科学研究センターが共同で実施した研究において、地球のマントルにおける謎の溶融層形成メカニズムが明らかにされました。これは、地球内部の物理学や地質学において重要な発見であり、マントルの動態や水循環に対する新しい理解を提供します。

研究の概要

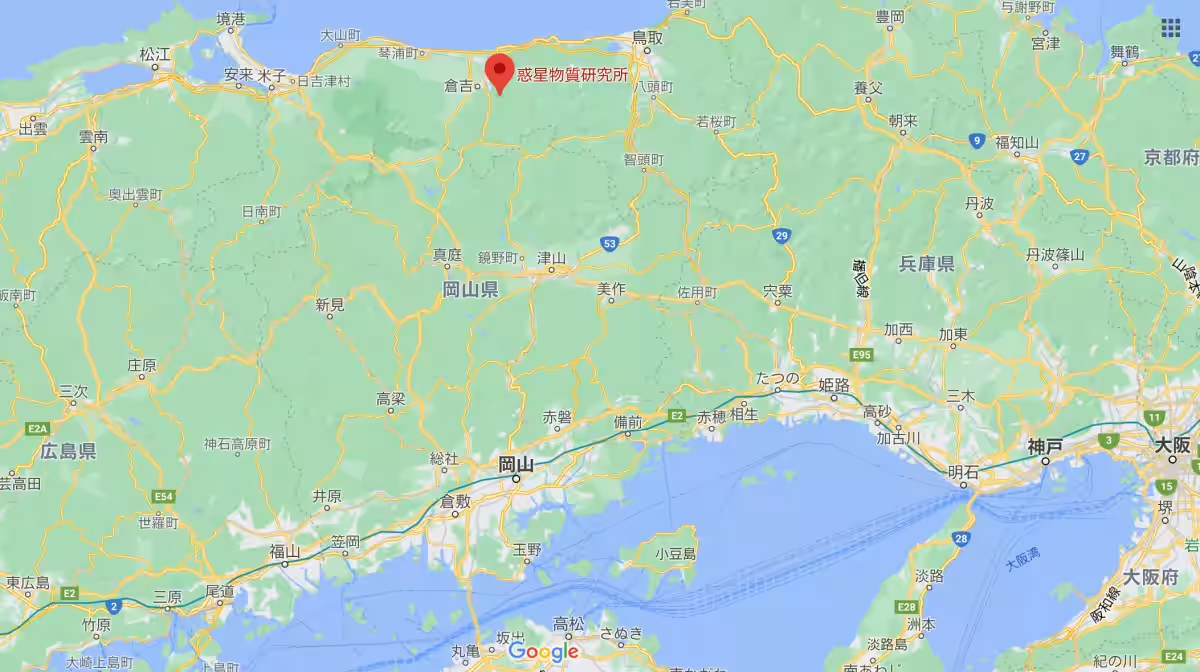

今回の研究は国立大学法人岡山大学の高等先鋭研究院にある惑星物質研究所の教授である芳野極氏が参加した国際的な科学者チームによって行われました。研究結果は、2025年4月4日発行の『Nature Communications』に掲載され、岡山大学出身のロンジャン・シェ博士が主導しました。

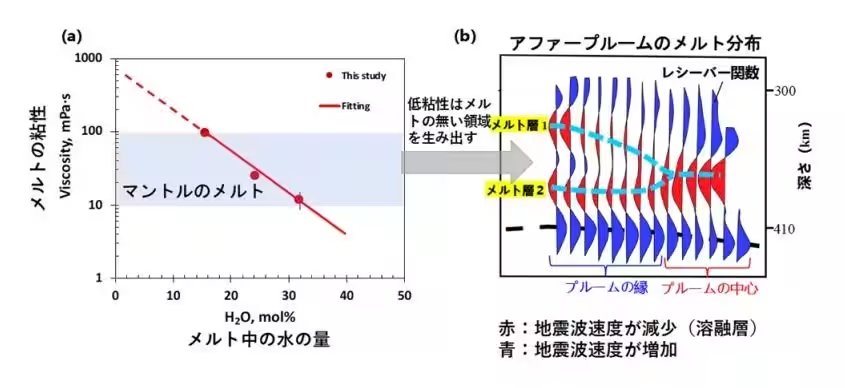

研究の中心となるのは、地球マントルの410kmの深さにある不連続面上に見られる二重の低速度層の存在です。その形成メカニズムは長らく謎に包まれていましたが、高圧下での実験により、その粘性が異常に低いことが明らかになりました。具体的には、マントルを構成するケイ酸塩物質に水を加えて溶かし、重い球を落下させることで溶融物の粘性を測定しました。

実験のポイント

今回の実験では、岡山大学が持つ高圧実験技術と、強力な放射光を扱うSPring-8を用いて、地球深部の水を含むケイ酸塩メルトの粘性を測定しました。水分を含む溶融物の存在が、マントル対流の動きを助け、410kmの不連続面より上に位置する二重の溶融層「メルト・ダブレット」を形成することが確認されました。

この新たな知見により、研究者たちは、マントルの化学的進化や水循環に関する理解を深めることが期待されています。芳野教授は「地球深部の高温高圧下の物質をその場で観察できる技術を活用することで、これまでの研究ではわからなかったことが明らかになりました」と説明しています。

研究の意義と未来

この研究成果は、地球マントルの理解を進める上で極めて重要です。また、新たに得られた知識は、地球内部のダイナミクスにおける水の役割やその影響をより正確に把握する助けとなるでしょう。科研費や国際的な研究支援を受けたこのプロジェクトの成功は、若い研究者にとって志望する道としての科学の魅力を再確認させるものともなります。

まとめ

岡山大学の研究者たちが解明した地球マントルの溶融層の形成メカニズムは、マントルの対流やその化学的進化に関する新たな視点を提示するものです。深い地球内部の秘密が少しずつ明らかになる中で、さらなる研究が期待されます。この研究を通じて、来るべき未来の科学者たちが地球の謎を解き明かす手助けになることを願っています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。