子ども・子育て支援金制度の導入前夜、400人の声を反映した調査結果

子ども・子育て支援金制度の導入前夜

2026年度からスタートする「子ども・子育て支援金制度」は、少子化対策と人口減少に対応するための重要な施策です。この制度について、デジタルマーケティング企業の株式会社バリューファーストが行った調査結果をもとに、その内容や世論の反応を詳しく見ていきます。

調査の概要

本調査は、2025年8月6日から8月20日までの期間に、クラウドワークスに登録している20代以上の男女400名を対象にインターネットで実施されました。この調査の結果から、子ども・子育て支援金制度に対する理解度や賛否、期待される使い道など、多くの貴重な声が集まりました。

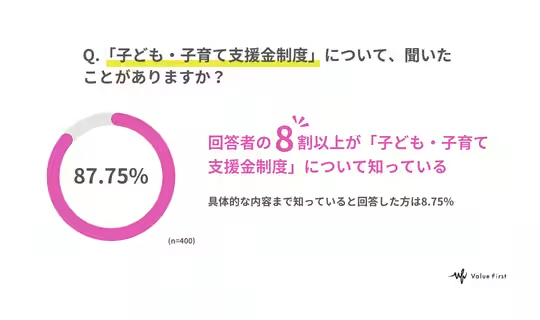

「子ども・子育て支援金制度」についての知名度

興味深いことに、回答者の87.75%がこの制度についての存在を知っており、その中の約8.8%が具体的な内容まで把握しているとのことです。この高い知名度は、支援金制度が社会に与える影響の大きさを反映しています。

しかし、多くの人がその具体的な内容や影響については、まだ理解が不十分である可能性があります。この制度は、高齢者や企業など全ての世代から所得に応じて徴収されることを念頭に置く必要があります。

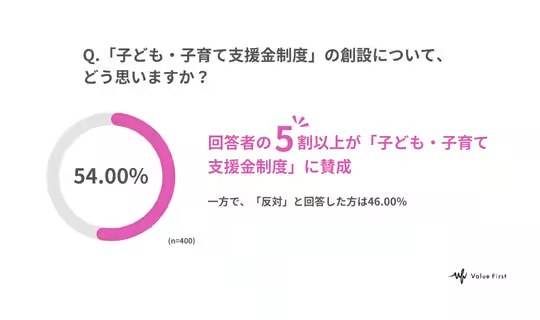

制度への賛成・反対のウエイト

さらに調査を進めると、子ども・子育て支援金制度の創設に関しては54.0%の人が「賛成」と回答しました。その理由として多く挙げられていたのは「少子化対策として必要な制度」という意見です。しかし、同時に反対意見も46.0%に上り、特に「経済的負担が増えることが懸念される」といった意見が目立ちました。

この背景には、制度が負担感を生むと感じる人々、特に子どもを持たない世帯への不公平感が影響しているようです。さらに、既存の子ども家庭庁の実績に対する懸念も多く見られました。

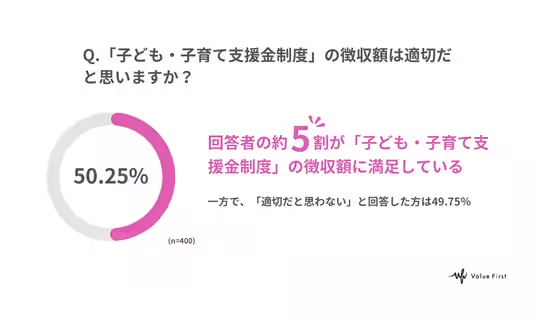

徴収額への意見

調査では、支援金制度の徴収額が「適切」と思う人が50.25%である一方、49.75%の人が「適切ではない」と回答しました。特に、大企業が加入する保険制度では徴収額が高くなるため、これが不満につながっていると言えます。徴収は医療保険料とともに行われるため、もはや全ての世代に広がるこの制度の正当性を考える上で注意が必要です。

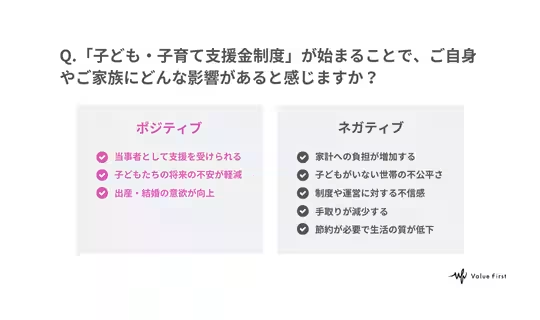

ネガティブな影響の声

子ども・子育て支援金制度が始まることで、家計に対する負担を増加するとの指摘も多数寄せられました。ネガティブな意見の中には、特に子どもを持たない家庭への不公平感が強く出ており、さまざまな人々がこの制度について改めて考え直す必要があるかもしれません。

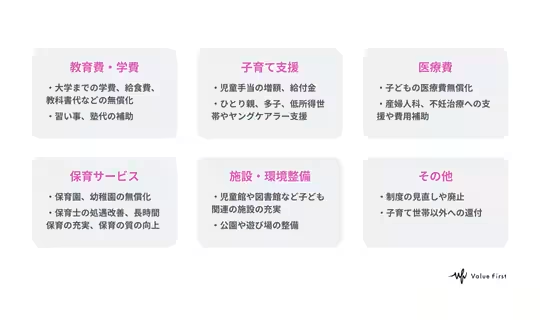

支援金の使い道

一方で、支援金の使い道については、約40%の回答者が「教育費や学費」に充ててほしいとの意見が出ています。こうした声は、子どもたちの未来を見据えたものであり、現状の教育システムに問題意識を持つ方々の意見とも言えます。

結論

今回の調査は、子ども・子育て支援金制度が私たちの生活にどのような影響をもたらすのか、多くの視点からの意見が集まりました。この制度は2026年度から実施されるため、全世代にわたる影響を踏まえ、より良い方向へ向かうような議論が求められています。

私たちは、この制度の詳細を理解し、自分自身や周囲の人々にとって意味のある制度にしていくために、冷静に意見を交わしていくことが重要です。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。