岡山大学開発の針穿刺ロボット、医師の被ばく解消に向けた治験が成功!

岡山大学開発の針穿刺ロボットの成功

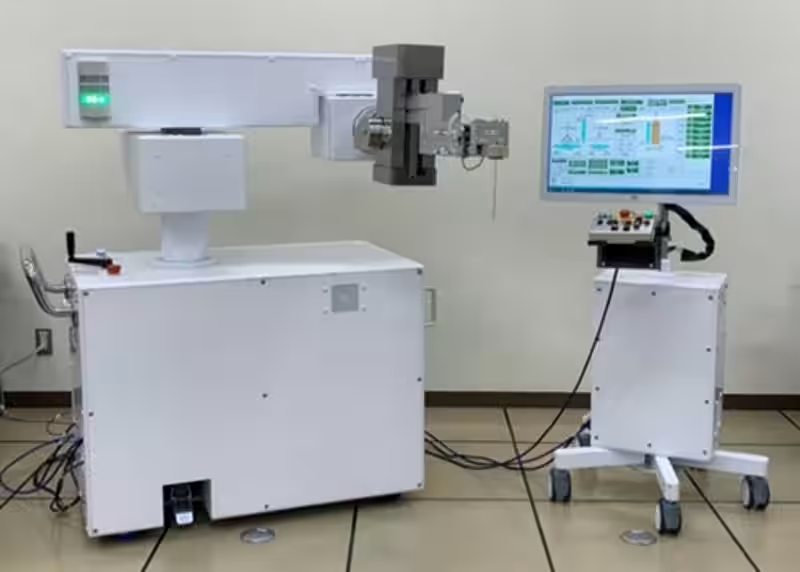

岡山大学が新たに開発した針穿刺ロボットを利用したがんの低侵襲治療が、医師主導の治験で成功を収めました。この技術の進展により、医師の放射線被ばくの問題を解消する可能性が広がっています。

ロボット治療の概要

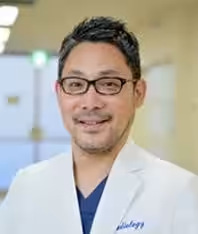

岡山大学の平木隆夫教授をはじめとする研究チームが、がん治療に向けた針穿刺ロボットを開発し、CTガイド下IVR(画像ガイド下の介入治療)の医師主導治験を行いました。この治験の結果、ロボットを用いた針の穿刺は全例で成功し、精度は従来の手技と遜色ありませんでした。

ロボットの特徴は、医師が放射線による被ばくをすることなく、高度な精度を持って治療を行える点にあります。この結果は、患者たちにとっても、医療従事者にとっても大きなメリットとなるでしょう。

社会的意義

長年、医師の職業被ばくは医療界の大きな課題でした。しかし、この新しい技術によって、治療の質を損なうことなく、そのリスクを軽減することができるかもしれません。これからの医療現場では、機械の力を借りながら安全性を高めていくことが求められています。

平木教授は、「これまでの努力が実を結び、社会問題の解決に貢献できることを嬉しく思います」と語ります。今後は、さらなる機能向上を目指し、ロボットの実用化に向けても全力で取り組む意向を示しています。

論文発表と今後の展望

この研究の成果は、米国の放射線医学専門誌「Radiology Advances」に2025年4月に掲載され、世界中の研究者から注目されています。研究資金は、日本医療研究開発機構(AMED)の支援を受けて実施されています。

今後の展望として、研究チームはロボット技術の進化を進め、より多くの患者に安全で効果的ながん治療を提供できるよう努めています。また、医療機器の実用化を進めることで、地域医療の質向上にも貢献することを目指しています。

まとめ

岡山大学が成し遂げたこの針穿刺ロボットの開発は、医療界に新しい風を吹き込むものとなるでしょう。医師の負担を減らし、患者への影響を最小限に抑える技術への期待が高まります。今後の進展に目が離せません。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。