きょうだい児の思いを理解するための調査結果と社会への提言

きょうだい児の思いを理解するための調査結果と社会への提言

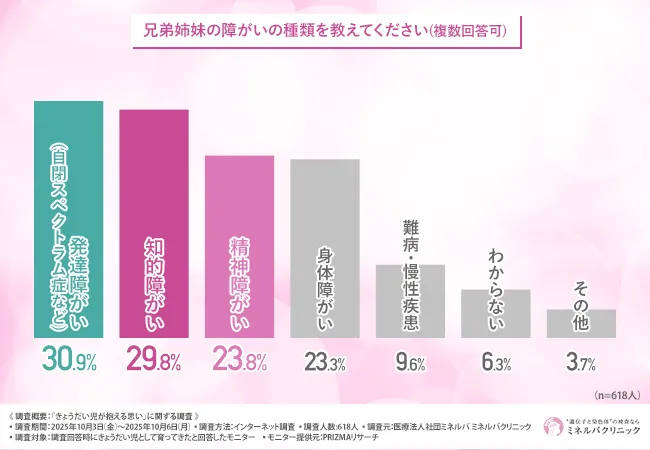

医療法人社団ミネルバが実施した、きょうだい児に関する調査が注目を集めています。この調査は、障がいのある兄弟姉妹と育った618名を対象に行われ、「きょうだい児」自身が抱える思いや思考の実態を明らかにしました。きょうだい児とは、障がいのある兄弟や姉妹と一緒に育った子どもたちのことを指し、家庭内での役割や心の機微を理解することは、社会全体の理解や支援を促進するうえで重要です。

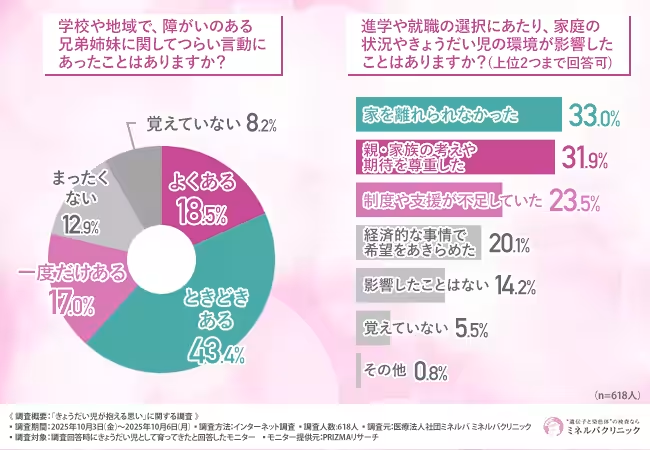

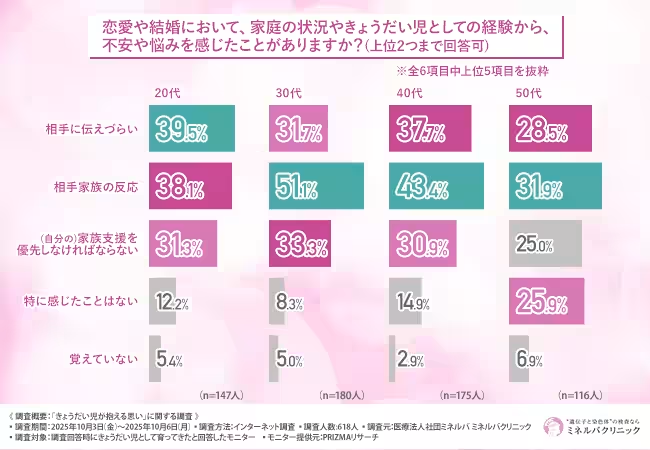

調査の結果によれば、全体の8割以上の回答者が進学や就職を選ぶ際に家庭の状況を優先したとしています。これは、「家を離れられなかった(33.0%)」や「親・家族の考えや期待を尊重した(31.9%)」といった理由が影響しています。また、乾燥の中、家庭環境が心の支えとなる一方、支援の不足が本人の進路選択や恋愛、結婚にまで深く影響を及ぼしていることが示されています。

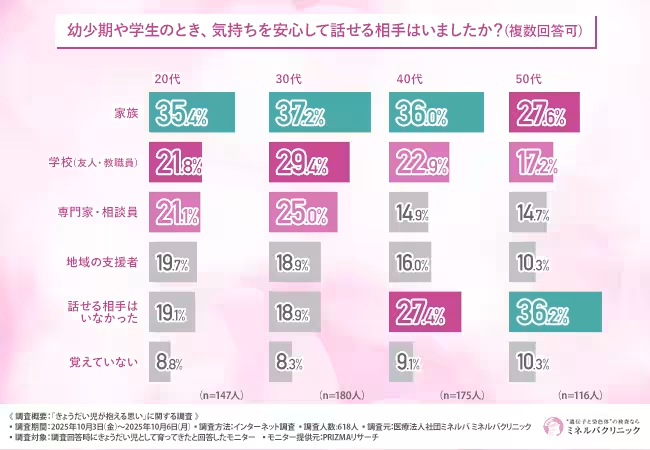

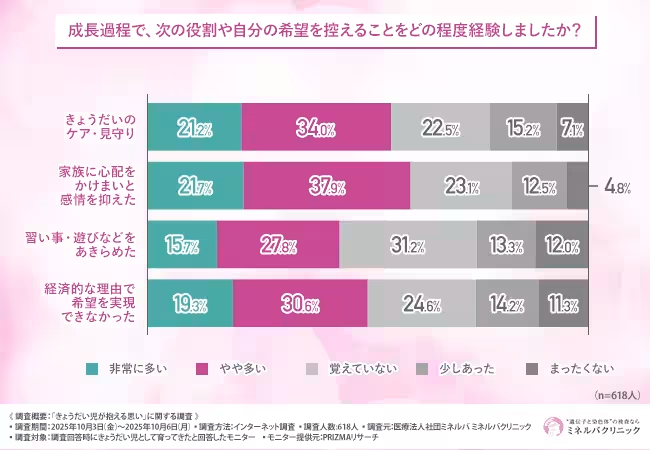

特に、調査対象者は「自己抑制」や「役割意識」を持ちながら成長してきたことが明らかで、家族を支えるために自分の感情を優先できない場面もあったと推察されます。これは、家庭内だけでなく学校や地域での理解不足が原因で、自身の声を表に出しにくかったことも影響しています。例えば、約8割の回答者が学校や地域でつらい言動を経験したと答え、周囲の理解が不足していたために孤立感を感じていたことが挙げられます。

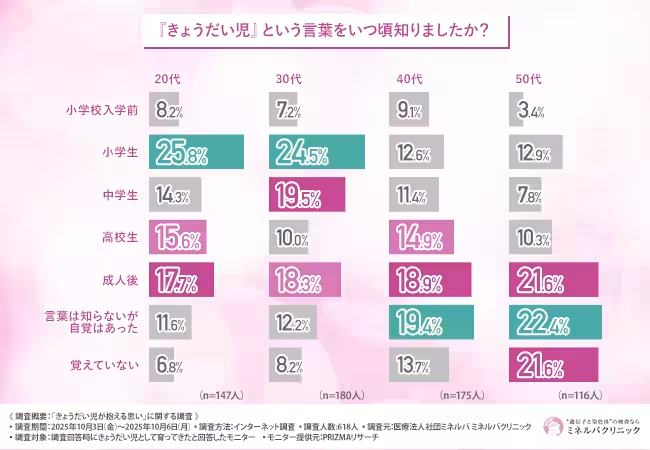

次に、「きょうだい児」という言葉を知った時期について、年代別に見ると若い世代ほど早くこの言葉に触れていることがわかります。しかし、40代や50代では自覚はあったものの、言葉を知らなかったという回答が多く、支援や理解が十分ではなかった背景が浮かび上がります。これは、今後の世代に向けて「きょうだい児」の認知が広がることの重要性を示しています。

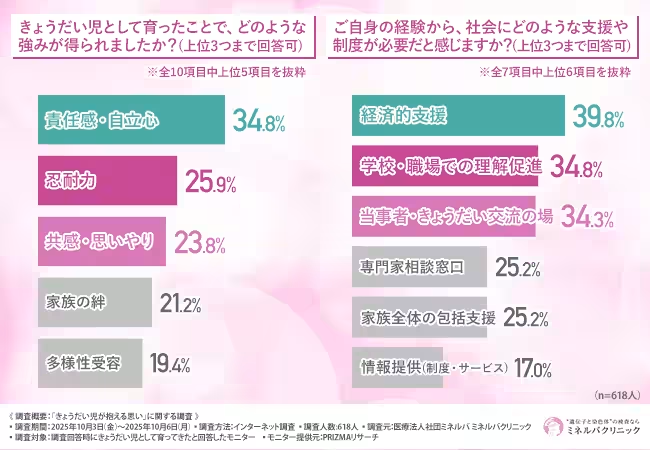

さらに、調査の中で”きょうだい児”として育ったことで得られた強みには、「責任感・自立心(34.8%)」や「忍耐力(25.9%)」が含まれており、家族を支える立場で育った経験が自身の人格形成にプラスに影響していることがわかります。これらの特性は、社会においても貴重な存在となるでしょう。

調査結果から得られた具体的な提言としては、まず「経済的支援」が最も求められており、また学校や職場での理解促進や、当事者同士の交流の場の提供が挙げられています。これらの支援策の強化が、きょうだい児だけでなく、その家族がより安心して生活できる環境を創造する手助けになると考えられます。

これまであまり知られてこなかったきょうだい児の存在が持つ社会的意義を再認識し、私たちの周囲にいる彼らの思いに耳を傾けることが、大切だと感じます。すべての人が安心して生きられる社会を実現するために、どのような支援が必要か、私たち一人ひとりが考え行動することが求められているのではないでしょうか。私たちが目指すべきは、支え合い、理解し合う社会です。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。