横浜で進化する救急活動のDX 迅速な医療へ向けた新たな取り組み

横浜で進む救急活動のDX

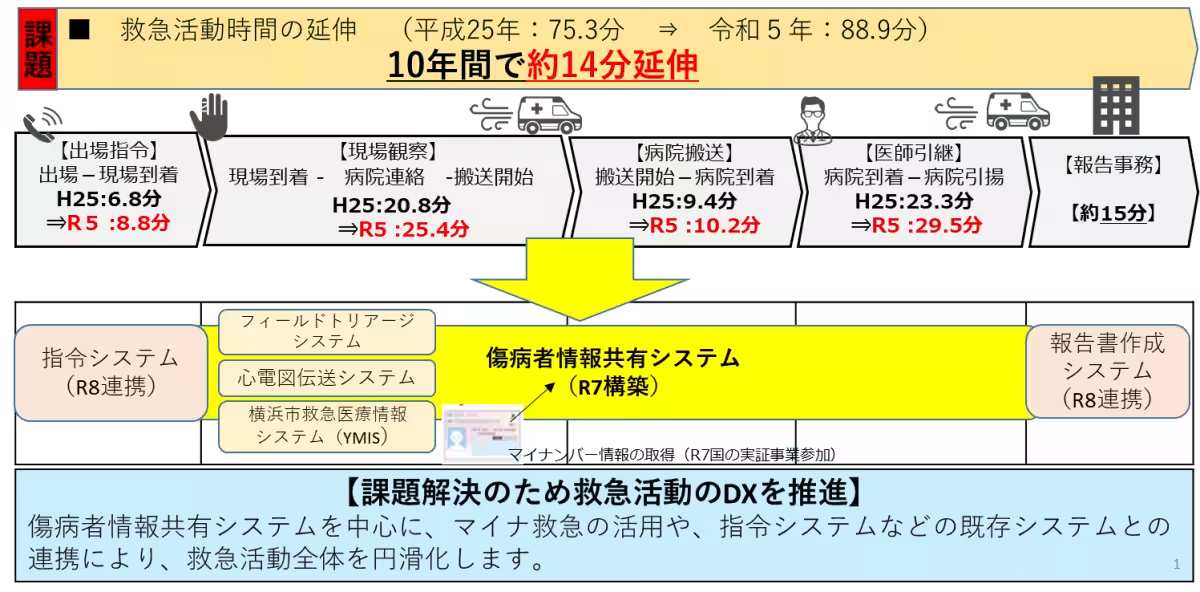

横浜市では、救急活動の円滑化を目指して、実証事業を実施しました。高齢化が進み、救急の需要が増加する中、効果的な手段を探求するために取り組みが始まりました。この実証事業では、TXP Medical株式会社、Smart119株式会社、ネオジャパン株式会社の協力のもと、様々なシステムが試され、貴重な知見が得られました。

1. 救急活動に関する課題

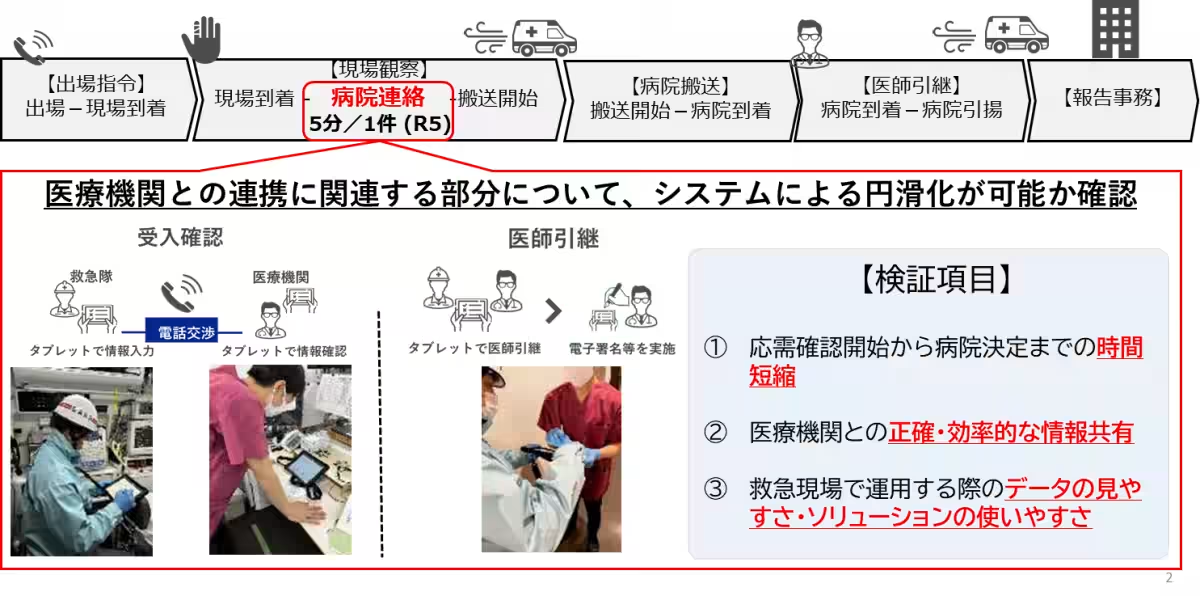

令和5年における救急活動の平均時間は88.9分に達し、過去10年と比べ、約14分も時間が延びています。これは救急活動全体における様々な要因から生じたものであり、特に情報の伝達方法が効率化されていないことが課題の一つとされています。この状況を改善するためには、デジタルトランスフォーメーション(DX)を進めることが不可欠です。

2. 実証事業の具体的な内容

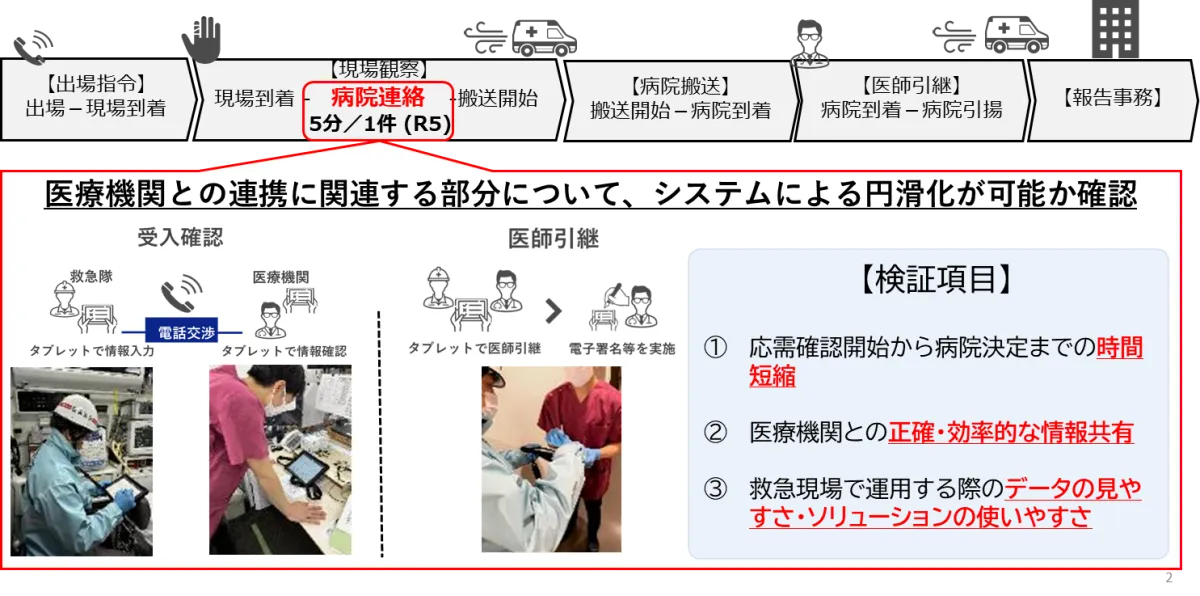

現在、多くの救急隊は、病院に向かう際に傷病者の症状を口頭で伝達しています。しかし、実証事業では各社が提供したタブレット端末を利用し、傷病者情報を医療機関にデジタルで送信しました。これによって、症状のデータや画像が即座に共有され、さらに迅速な医療提供が可能となっています。

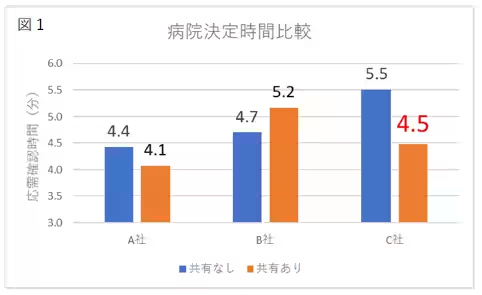

実施内容には、救急隊がタブレット端末を使って傷病者の情報を入力し、医療機関と共有するというプロセスが含まれていました。初回のデータ共有で、時間短縮が実証されました。実際に運用された結果、病院決定までの時間が最大で1分短縮されることも確認されました。

3. 検証結果のまとめ

a. 応需確認から病院決定までの時間短縮

データを用いた情報伝達の方法が有効であったことが明らかになりました。特に、電話での問い合わせを経ずに傷病者の状態を確認できたため、受け入れの判断が迅速化されました。医療機関側からのフィードバックでも、情報共有の正確性と効率性が向上したと好評を得ました。実証期間中には、医療従事者の85%が画像での情報共有の有効性を認識しています。

b. データの見やすさ・操作性に関する意見

救急隊からは、システム使いにくいとの声もありました。特に、入力欄のサイズや情報の配置に関して改善の余地があるとの指摘が多く見られました。逆に、医療機関からは、傷病者情報が見やすく、スムーズな受け入れ準備ができたとの評価も多く寄せられています。

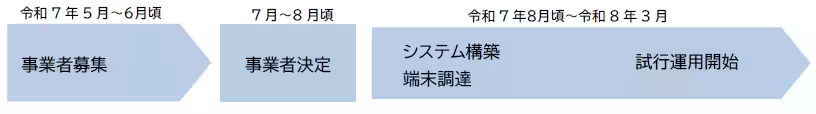

4. 今後の展望と課題

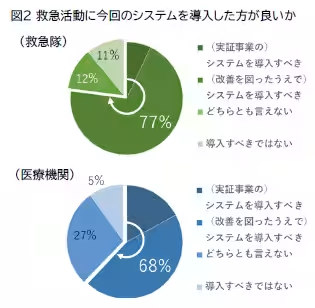

今回の実証事業から得られた知見をもとに、さらなるシステムの改善と、本格運用に向けた準備が進められます。入力項目の見直し、閲覧環境の工夫、運用ルールの制定が求められます。また、救急隊員の約80%、医療関係者の約70%がシステムの導入を願っているともされています。

横浜市の「YOKOHAMA Hack!」プラットフォームを通じたこのプロジェクトは、地域の救急活動の進化に寄与することになりそうです。DXの進展により、より多くの市民が恩恵を受けられる未来を期待したいものです。

関連リンク

サードペディア百科事典: 横浜市 デジタルトランスフォーメーション 救急活動

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。