岡山大学の研究が明らかにしたオミクロン株によるコロナ後遺症の実態とその影響

岡山大学が提示したオミクロン株の影響によるコロナ後遺症の実態

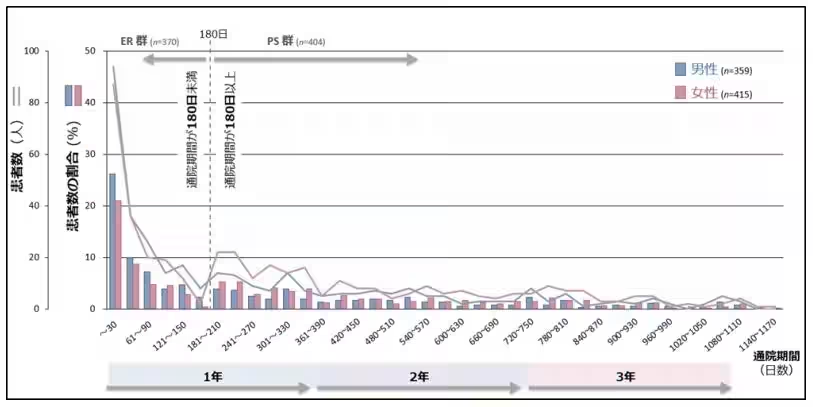

2025年7月、岡山大学病院のコロナ後遺症外来に関する研究が発表され、衝撃の事実が明らかになりました。研究によると、同外来を受診した患者のうち、約52.2%が初診から180日以上も通院を続けており、長期的な医療支援が必要な状況が浮き彫りとなりました。

患者の性別による特徴

長期通院が必要な患者の中で、女性の割合が59.4%に達しています。特に女性は、倦怠感や睡眠障害、記憶障害、しびれなどの多様な症状を訴えています。一方、男性では主に倦怠感や頭痛が多く見られる傾向があります。このことから、女性患者が抱えるコロナ後遺症の重症度が高いことがわかります。

症状と言う影響

研究に参加した患者は、長期的な通院が必要な場合、初診時の身体的・精神的な疲労感や生活の質、さらには抑うつのスコアが高いことが表れています。この結果から、コロナ後遺症が患者の生活全般にネガティブな影響を与えることが示されています。

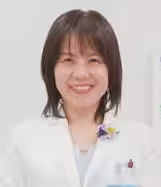

医療者のコメント

この研究をリードした岡山大学の櫻田医員は、特に女性患者の苦しみを理解し、寄り添う診療姿勢が非常に重要だと述べました。医療者として後遺症に対する理解を深め、さらなる解明や治療法の進展に貢献したいと強い意志を表明しています。

一方で、大塚教授はコロナ感染の波が過ぎても、後遺症による慢性的な症状が残る可能性があるとして、引き続き感染対策への意識が必要であると強調しました。

今後の展望

この研究結果は、2025年7月11日に国際的な学術雑誌「Journal of Clinical Medicine」に掲載され、業界内外から注目を集めています。専門家はコロナ後遺症に対する認識を共有し、医療現場における対応力の向上を図ることが急務であると考えています。医療機関では、患者のQOL(生活の質)を向上させるための新たな治療法の開発が今後の課題となるでしょう。

まとめ

オミクロン株の影響により、長期的なコロナ後遺症に悩む患者が増えている現状を受け、医療従事者は新たな対策と治療研究に取り組む必要があるとされています。性別による症状の違いも明らかにされ、特に女性患者への配慮が求められています。今後も岡山大学の研究成果に注目が集まることでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。