高校生の食生活と学力の関連性 - 教師と保護者の調査結果から見える課題

高校生の食生活と学力の関連性

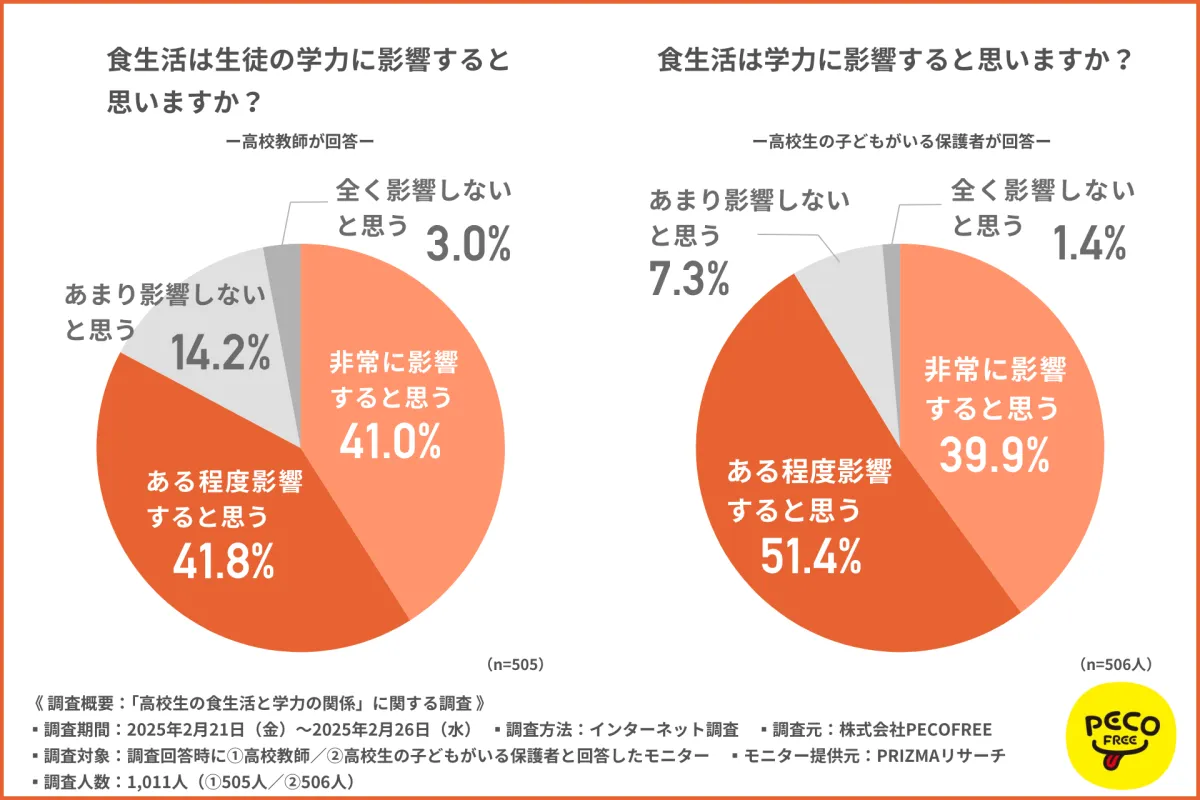

近年、食生活が学力に及ぼす影響が注目されています。株式会社PECOFREEが行った調査によれば、高校教師の約8割以上が「食生活は学力に影響する」と考えていることが明らかになりました。この調査は高校教師505名と高校生の子どもを持つ保護者506名を対象に実施され、食生活が子どもたちの学力や集中力にどのように影響しているのかを探るものでした。

食生活の現状

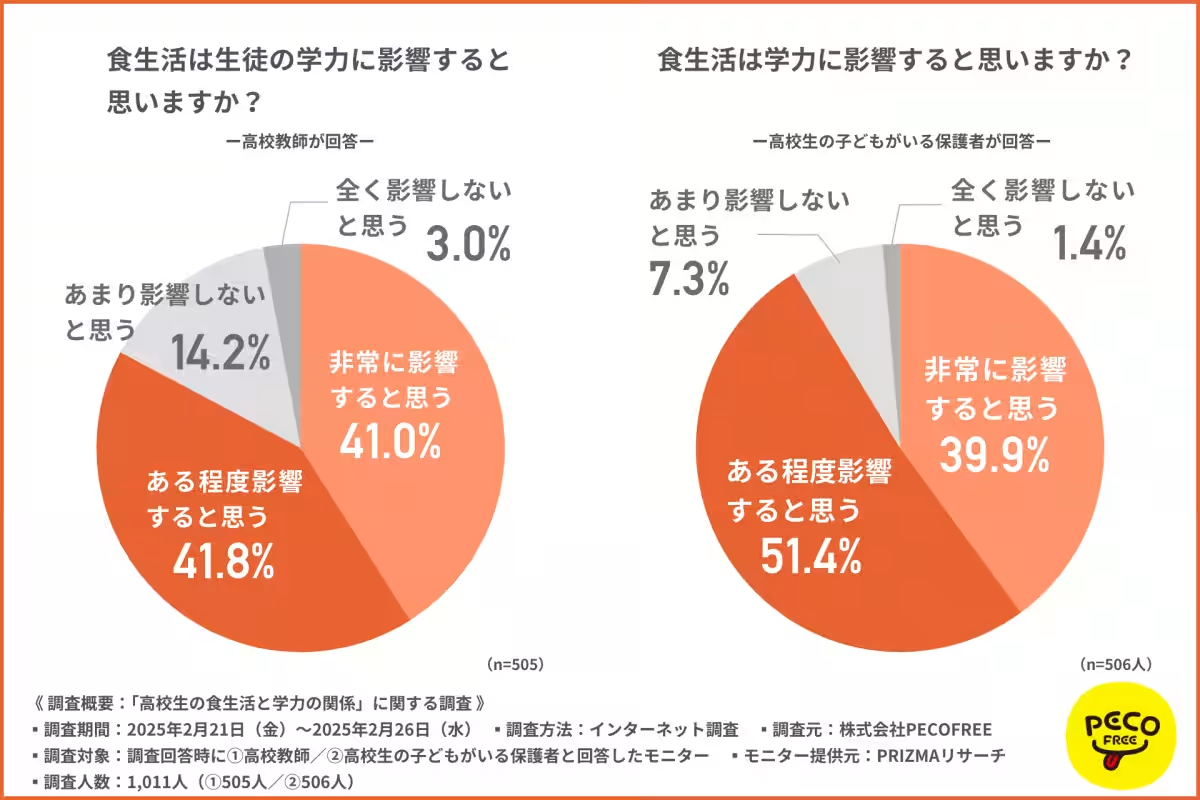

調査によると、多くの高校教師がバランスの取れた食事の重要性を強調しており、1日3食をしっかり取ることが重要だと認識しています。約9割の教師が「非常に重要」または「ある程度重要」と回答しました。しかし、実際の高校生の食事状況はどうなのでしょうか。

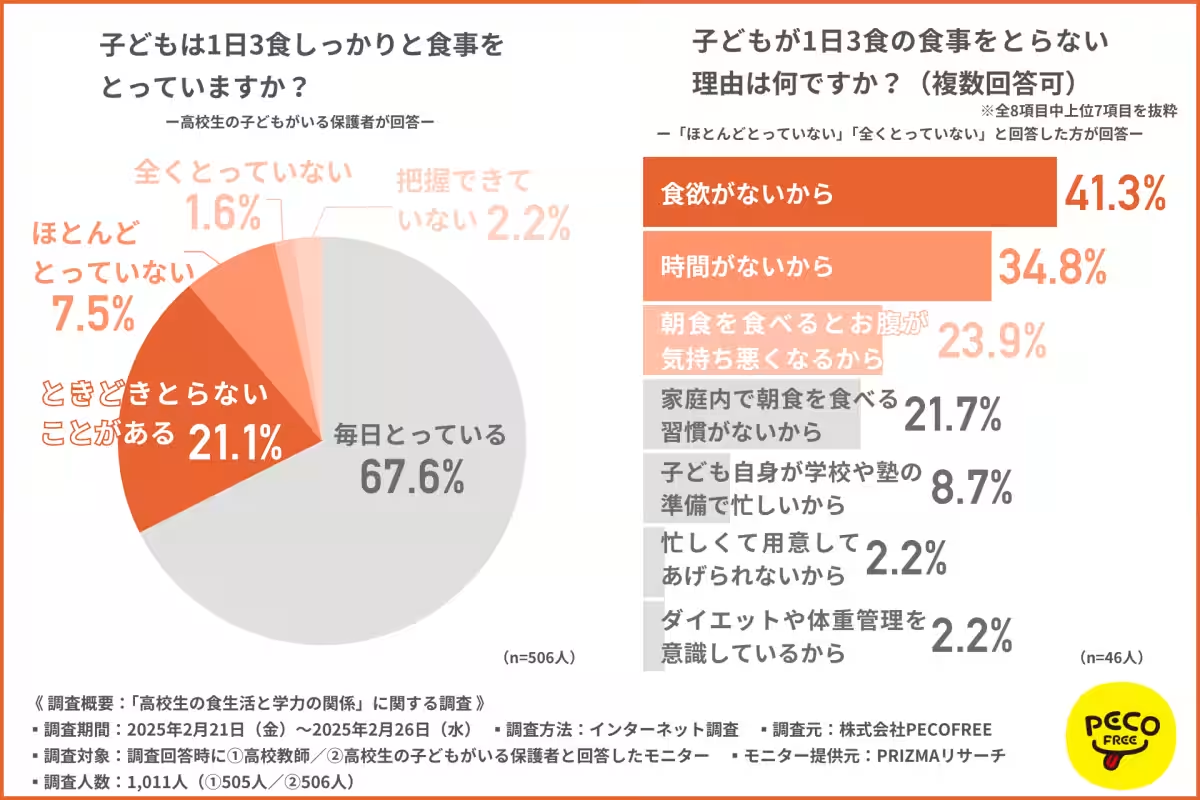

その結果、保護者に対して「子どもは1日3食きちんと食事をとっていますか?」という質問を行ったところ、67.6%の保護者が「毎日しっかりとっている」と回答しましたが、約30%は「ときどき抜く」「ほとんどとっていない」と答えています。このような状況は、高校生の健康や学習に悪影響を及ぼす懸念があります。

食事をとれない理由

子どもが食事をとらない理由を探るため、複数の選択肢を挙げて質問したところ、最も多くの保護者が挙げた理由は「食欲がないから(41.3%)」というものでした。続いて「時間がないから(34.8%)」や「朝食を食べると気持ちが悪くなるから(23.9%)」との回答もありました。これらの理由から、高校生が規則正しい食生活を送ることが難しいことが伺えます。

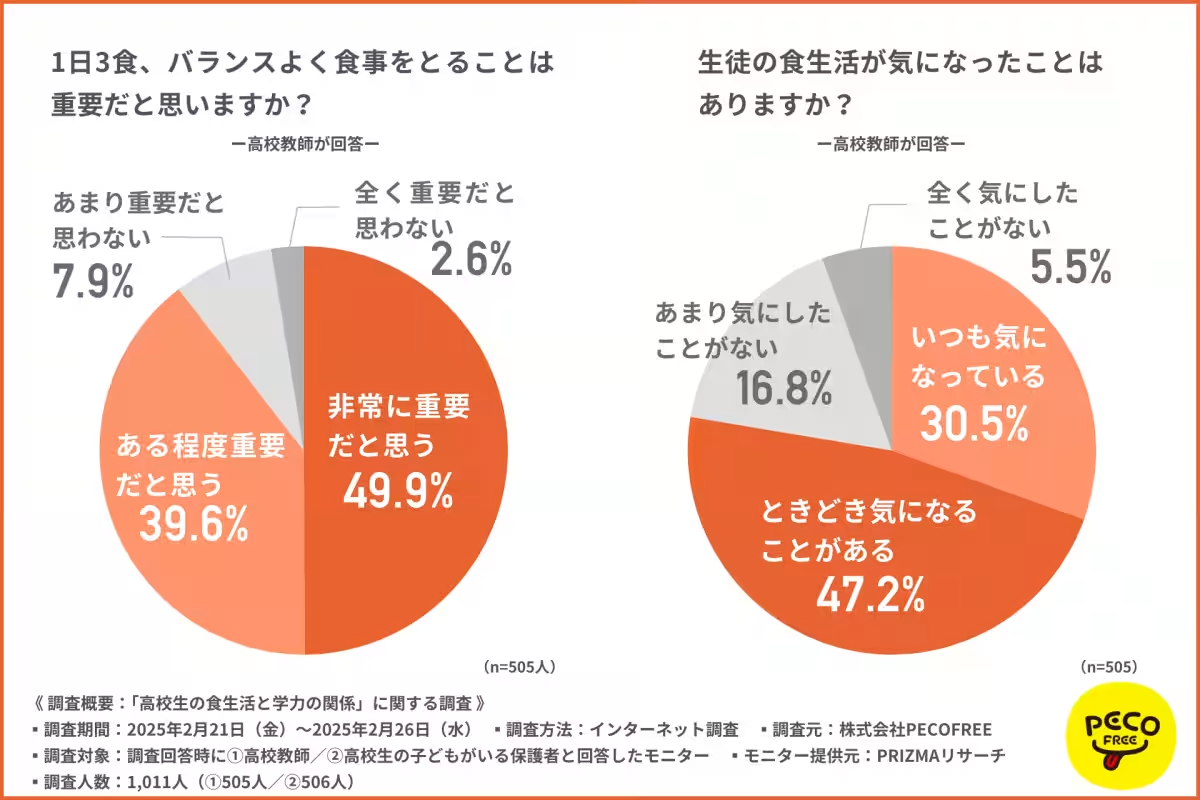

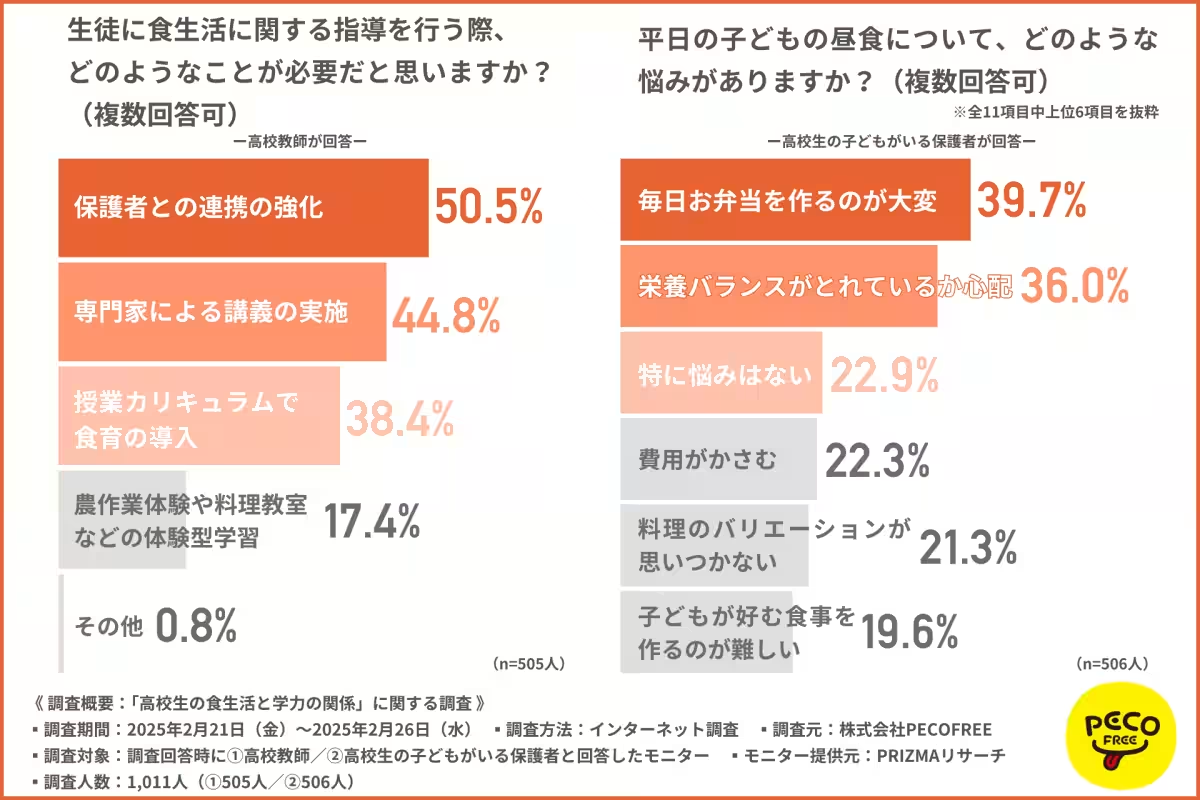

食生活の改善が求められる背景

調査の中で、教師や保護者は食生活の向上が生徒の学力に寄与すると思っており、学習効果を高めるためには栄養バランスの取れた食事が重要であると認識していました。教師からは、家庭との連携や専門家による指導が不可欠であると考えられており、家庭と学校の協力が必要だと指摘されています。

一方、保護者は「毎日お弁当を作るのが大変(39.7%)」や「栄養バランスが取れているか心配(36.0%)」という声を挙げ、家庭における負担感が伺えます。このように、十分な食生活の提供は保護者だけの努力では実現が難しいという現実があります。

学校が果たすべき役割

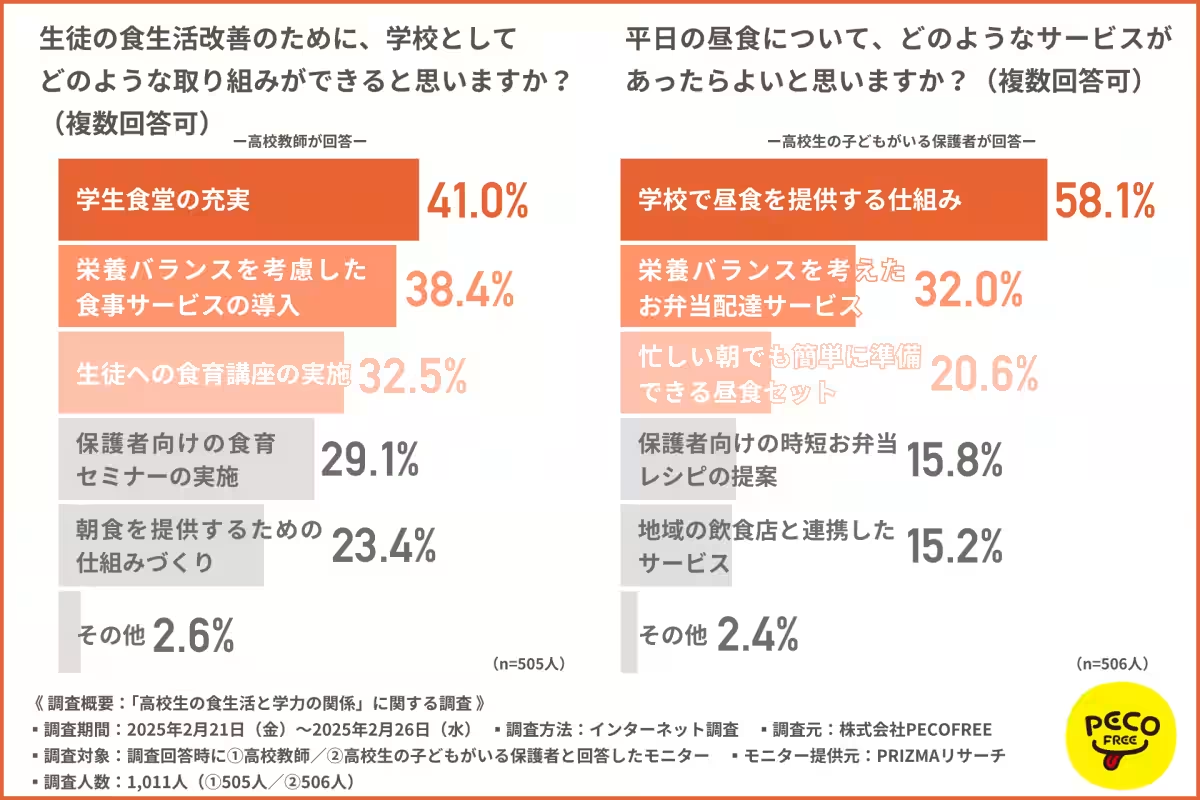

教師たちは「学生食堂の充実」や「栄養バランスを考慮した食事サービスの導入」が必要であると意見しています。実際に、保護者からも「学校で昼食を提供してほしい(58.1%)」との要望が多く、学校の役割が重要視されています。

このような結果から、学校が食事提供だけでなく、健康的な食習慣を促す取り組みが求められています。具体的には、食育の導入や子どもたちが飽きさせないような多様なメニューの提供などが有効でしょう。

まとめ

今回の調査により、高校生の食生活は家庭と学校の両方で改善が必要であることが示されました。食事が学力に影響を及ぼすとする認識が広がる中、教師と保護者が協力して子どもたちの栄養面を支える体制作りが求められています。

食生活の改善は決して簡単なことではありませんが、家庭と学校が連携することで、より良い環境を整えていくことができるでしょう。高校生の食生活を向上させるための具体的なサービスとして、『PECOFREE』なるスマートフォンを利用したお弁当の予約システムが注目されています。コミュニケーションの取れた食事提供が、子どもたちの学びをトータルでサポートする新たな一助となるかもしれません。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。