内田洋行が開成町に導入する「子ども見守りシステム」の全容

内田洋行が開成町で新たに導入する「こども見守りシステム」

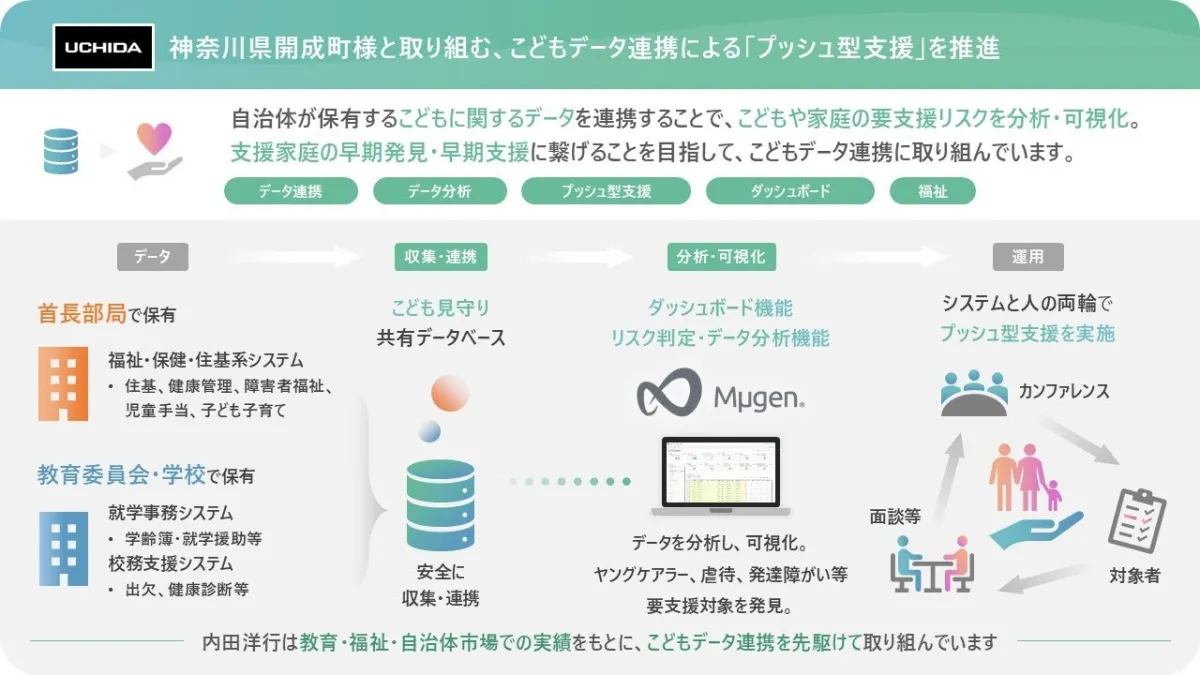

神奈川県開成町において、内田洋行が運用を開始する「こども見守りシステム」が注目を集めています。これは、同町が福祉と教育部門が保有するこどもに関する情報を連携し、支援が必要な子どもや家庭の早期発見と早期支援を実現するための取り組みです。2025年5月からの運用を予定しており、今後の地域福祉に大きく貢献することが期待されています。

開成町の課題とシステムの背景

開成町は神奈川県内で最も面積が小さく、東京からのアクセスも良い地域です。子育て支援が充実し、自然環境も豊かであるため、年少人口の割合が14.8%と県内トップとなっています。しかし、転入する家庭が増える中で、就学前の情報が不足し、家庭の背景や支援の必要性を把握するのが難しくなってきています。

これにより、要保護家庭やハイリスクの妊婦に関する情報も増加し、問題が複雑化しています。このような課題を受け、開成町では2024年に新たに設置される「こども家庭センター」を中心に、包括的な相談支援体制を整えることで、地域の子どもたちを支援する計画を進めています。

「こども見守りシステム」の特長と機能

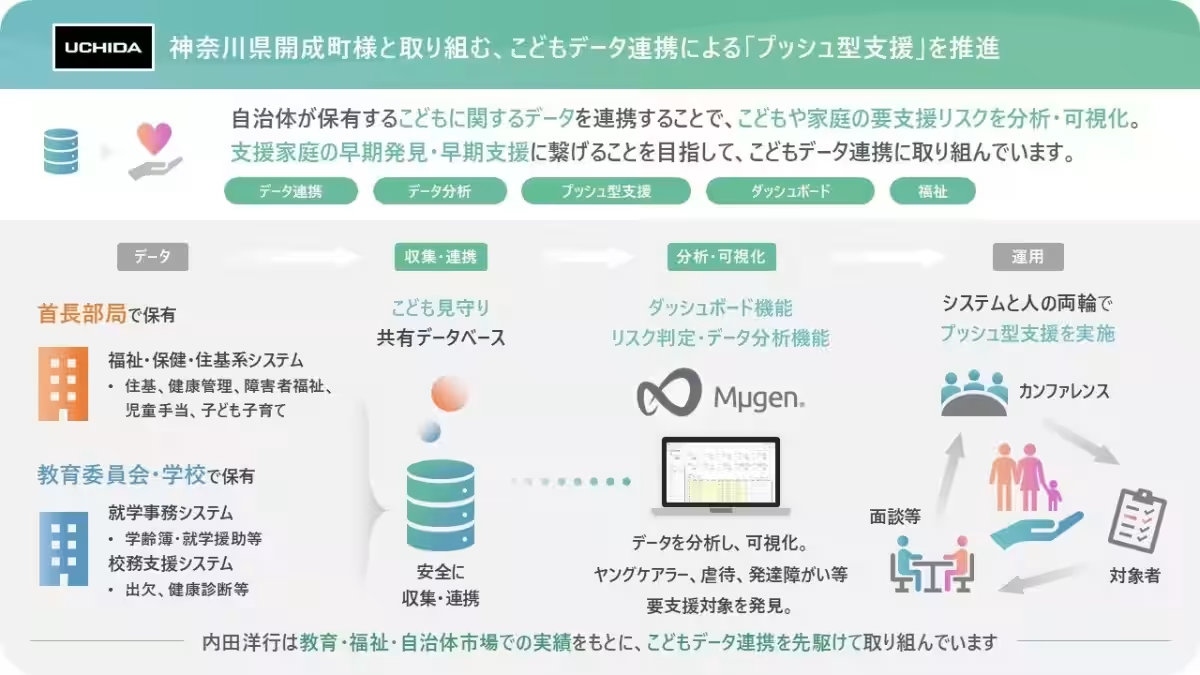

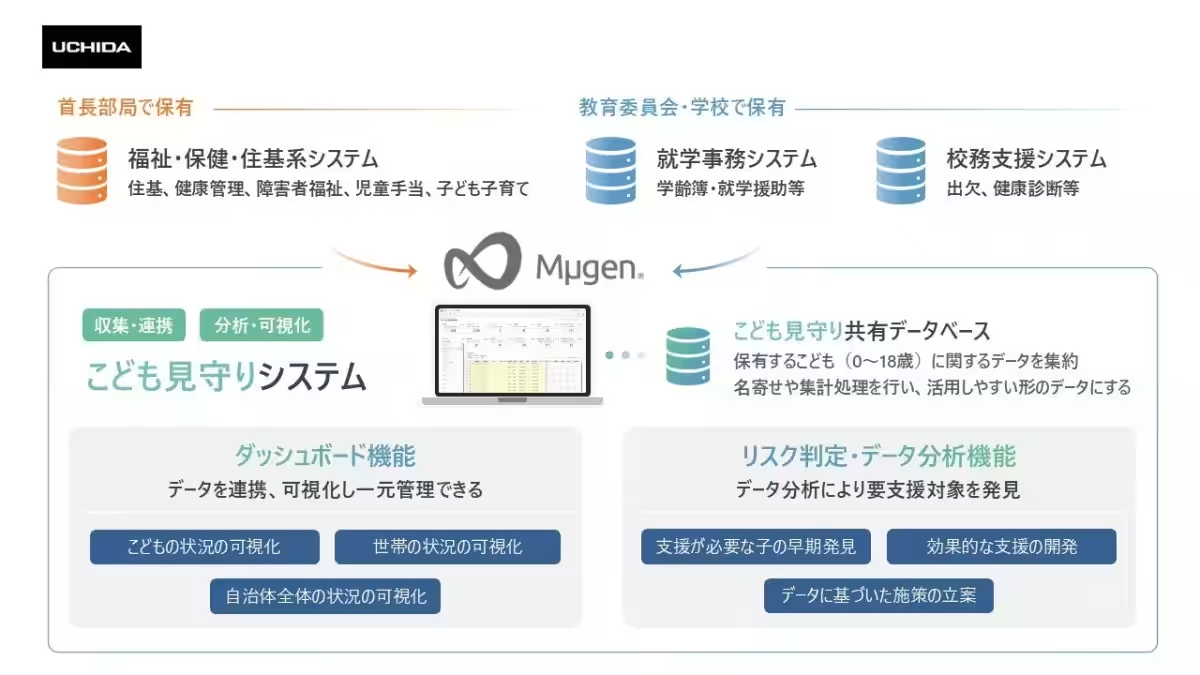

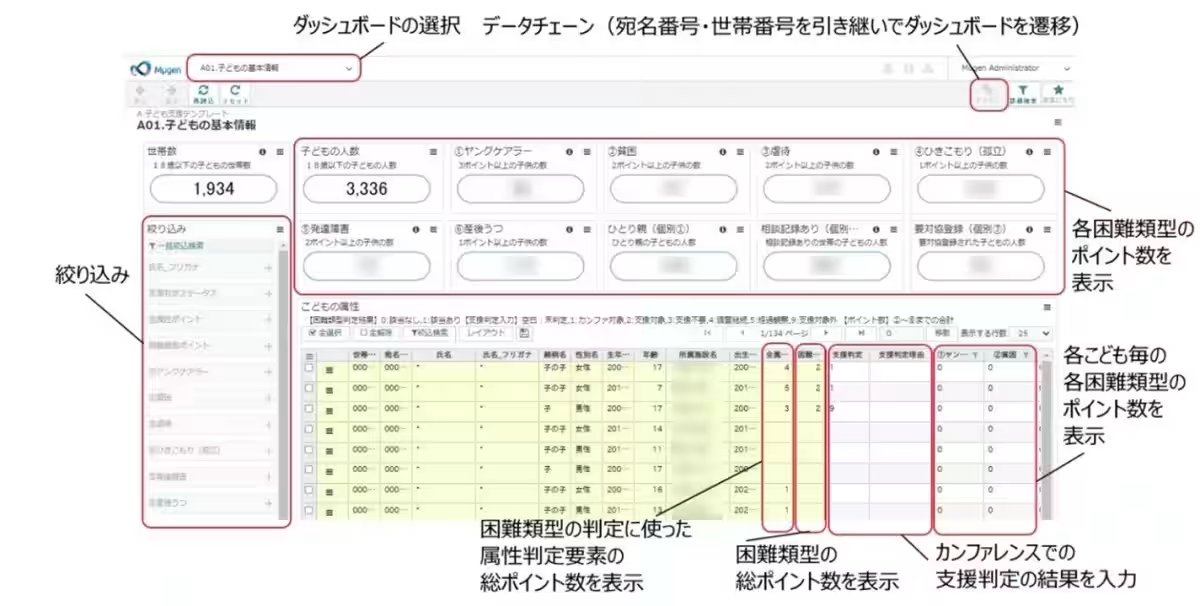

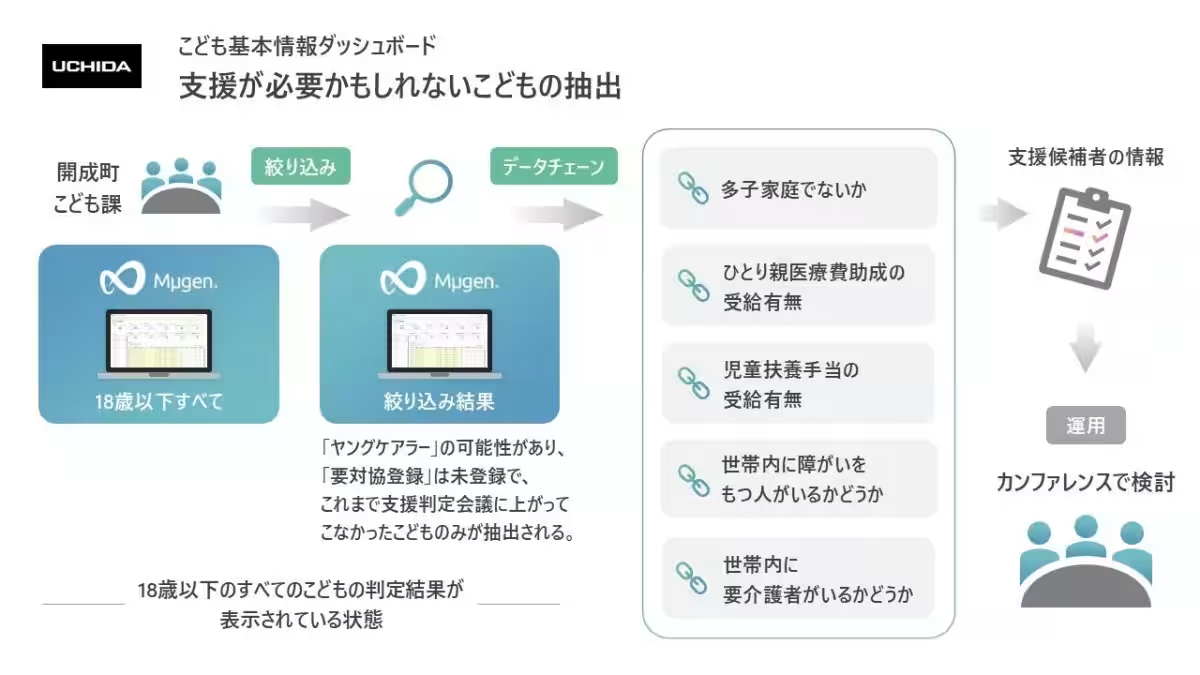

新たに導入される「こども見守りシステム」は、こども課の職員が使用するもので、福祉や教育に関連する約40種類のデータを集約・分析します。個々のデータは個人情報の保持に留意しながら収集され、分析の結果、リスクの高いこどもや家庭を可視化します。このシステムでは、生成AIを用いることなく、専門職の知見を反映したスコアリングによって支援対象者を選定します。

果たして、具体的にはどのようなデータが収集され、どのように利用されるのでしょうか。福祉分野では母子健康手帳の発行状況や健康診査の結果、教育分野では就学援助の認定状況や欠席情報などが含まれます。これらのデータを基にして、子どもや家庭が抱える問題を多方面から把握し、必要な支援を提案することが可能になります。

安全なデータ管理と運用

システムは厳格なアクセス管理のもと、マイナンバー利用事務系ネットワークで動作し、個人を特定できる情報は仮名化が施されて安全に取り扱われます。また、職員はデータダッシュボード機能を使い、全体状況を一目で把握することができるため、問題を抱える家庭や子どもを特定しやすくなります。

このような機能を通じて、児童相談などの支援を専門的に行うカンファレンスとの連携を図り、教育と福祉の連携強化に向けた取り組みを進める予定です。特に、月1回の情報更新を行い、最新の状況を常に把握し、柔軟な対応を行う方針です。

今後の展望

開成町の「こども見守りシステム」は、自治体システムの標準化にも対応する計画です。これにより、他の自治体への展開が円滑に行えることを目指しています。内田洋行は今回の取り組みを通じて、地域全体のデータ利活用を進め、子どもたちのより良い成長を支援していく姿勢を見せています。今後も開成町の取り組みが地域社会にどのような影響を与えるのか、注目されるところです。

関連リンク

サードペディア百科事典: 開成町 内田洋行 こども見守りシステム

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。