アースデイを機に考える企業の環境責任とSDGsへの対応

アースデイを機に考える企業の環境責任とSDGsへの対応

毎年4月22日はアースデイ(地球の日)として、地球環境の保全を促進する日とされています。世界中でさまざまなイベントやアクションが行われる中、企業においても持続可能な社会の実現に向けた取り組みが求められています。特に製造業やインフラ業などの分野では、事業活動の環境への影響が大きいため、SDGs(持続可能な開発目標)への対応が急務とされています。

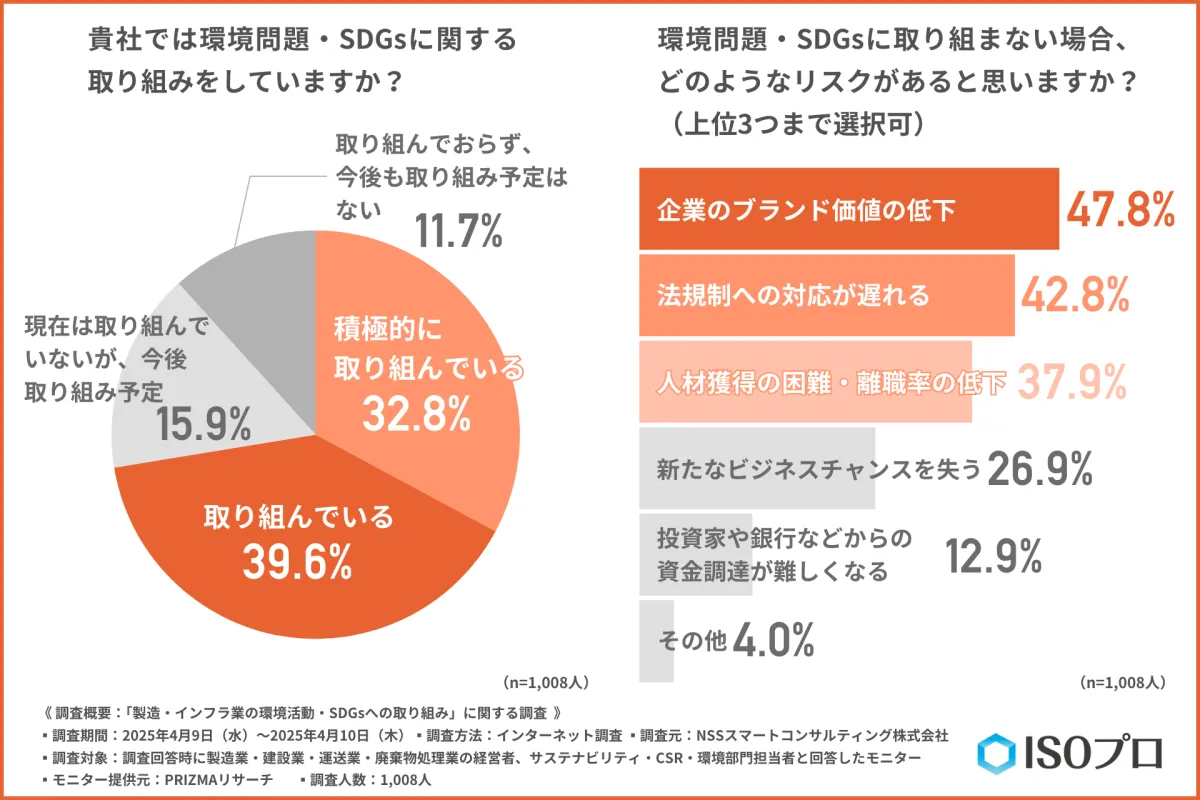

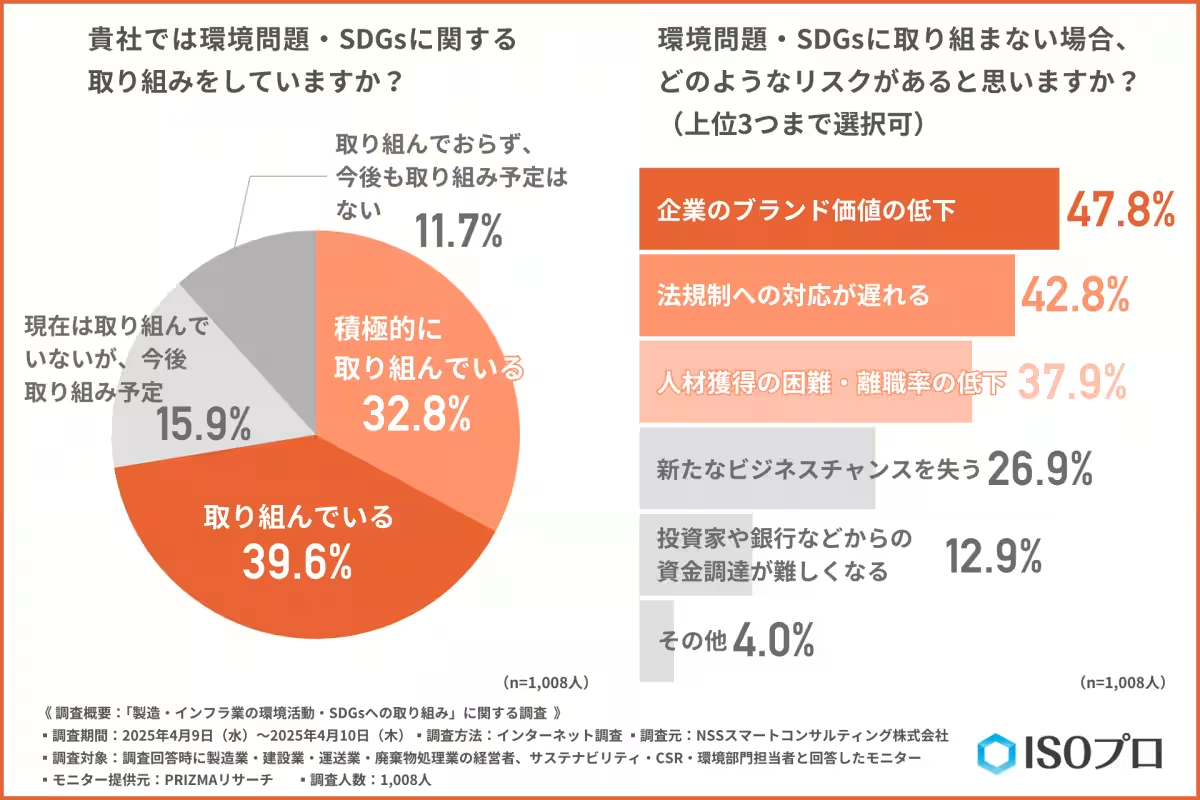

NSSスマートコンサルティング株式会社が実施した調査によると、環境問題やSDGsへの取り組みを行っている企業は7割以上に上ることがわかりました。特に積極的な取り組みをしている企業は約32.8%、何らかの形で活動を行っている企業は39.6%に達しています。これにより、多くの企業が自らの社会的責任を真剣に考え始めていることが伺えます。

調査が行われた背景には、企業が環境問題に対して無関心でいることによるリスクが多々あることが挙げられます。「企業のブランド価値の低下」が最大のリスクとして47.8%の企業がこれを挙げており、法規制の対応の遅れや人材確保の困難さも続いています。特に、環境への配慮は企業の経営基盤に長期的な影響を与えるため、単なるCSR活動ではなく、経営戦略として捉えるべき重要な要素になっていると言えます。

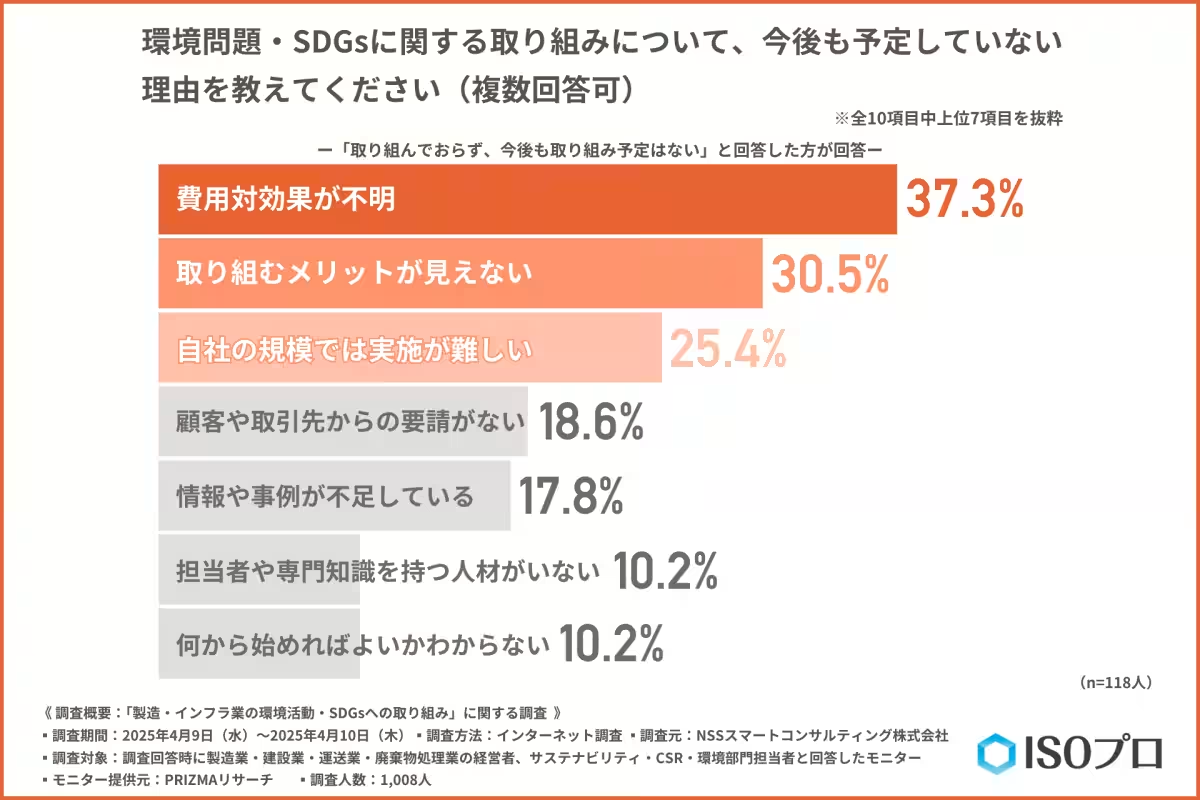

一方で、「取り組む予定がない」とした企業の中からは、費用対効果の不透明感や実施のメリットが見えないことが理由として挙げられており、中小企業においては特にその導入障壁が目立っています。また、情報不足やガイドラインの欠如により、外部からのサポートが必要との声も多く見られました。

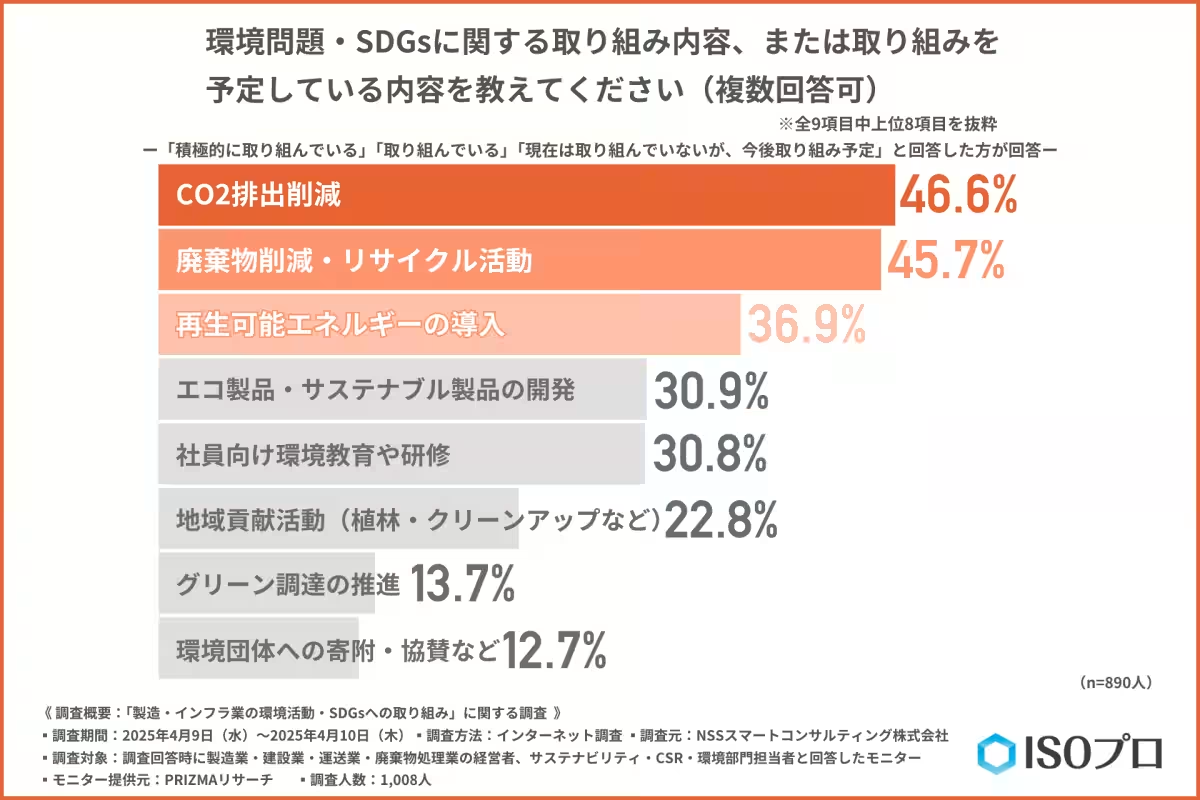

環境問題・SDGs活動の具体的な取り組み内容

調査を受けて、製造・インフラ業の各企業が実施または予定している環境活動では、CO₂排出削減や廃棄物の削減・リサイクル活動が目立つ結果となりました。特に「CO₂排出削減」が46.6%、廃棄物削減・リサイクルが45.7%と高い数値を示しています。このデータからも、企業が環境に関連した実践的かつ直接的な業務に取り組んでいる傾向が顕著に表れています。

環境活動を始めるきっかけとして、企業の経営陣がSDGsへの意識を高めたり、気候変動に危機感を抱いたりすることが挙げられています。また、取引先からの要請や親会社からの指導も大きな要因となっていました。

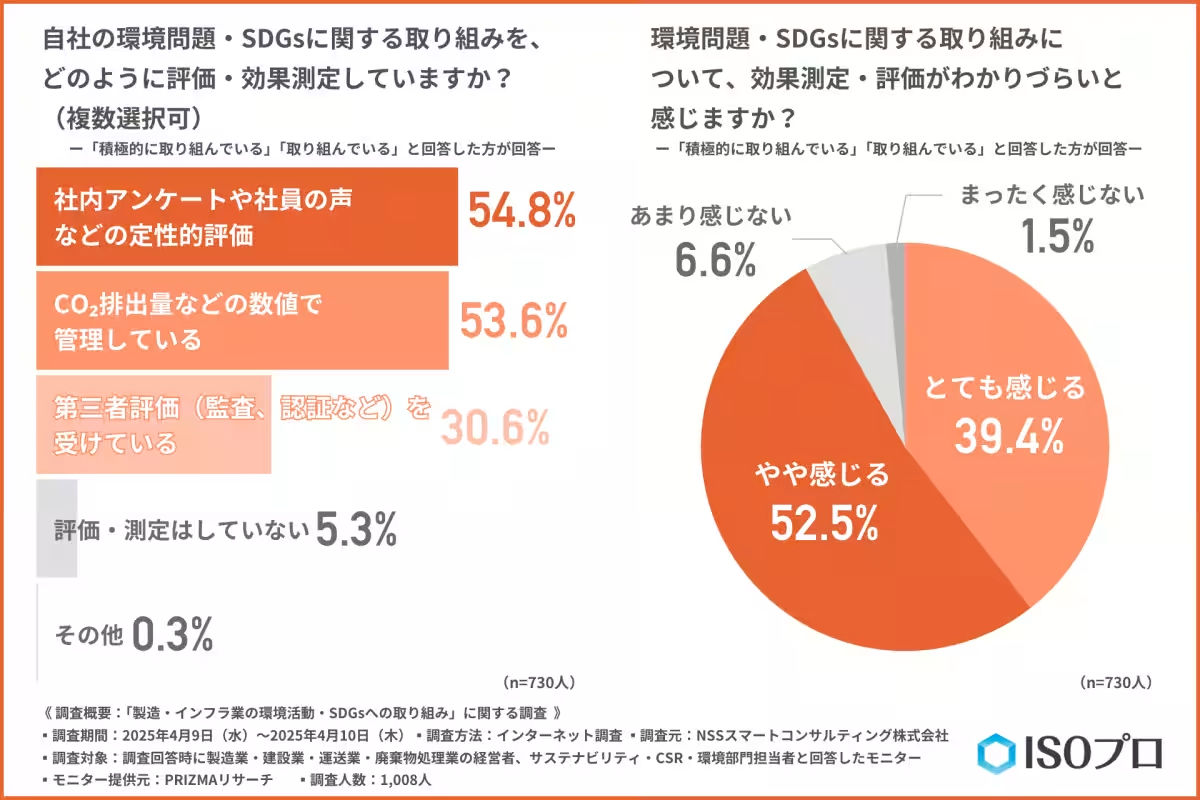

さらに、取り組みの評価方法としては社内アンケートや数値による管理がともに54.8%、53.6%とほぼ同率を占めており、外部からの評価も意識されていることが分かります。しかし、取り組みの効果測定に関して難しさを感じる企業も多く、新たな評価指標の標準化が求められています。

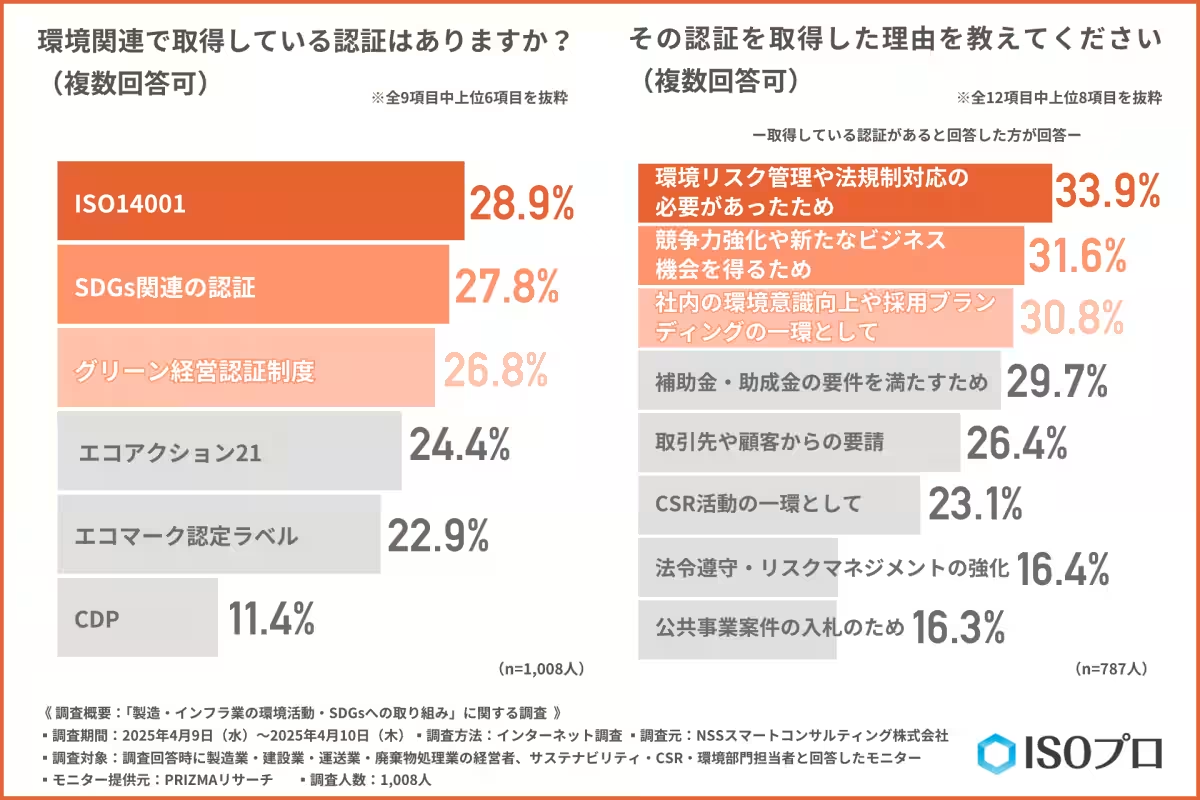

環境認証取得の重要性と認識

調査の中で、多くの企業が取得している環境認証の中で最も多いものは「ISO14001」であり、次いでSDGs関連の認証が続きます。企業が環境リスク管理や法規制に対応する必要感が高まってきている中、環境対応の一環として認証取得が重要視されています。これにより社会的な信頼や企業ブランドの向上が期待できます。

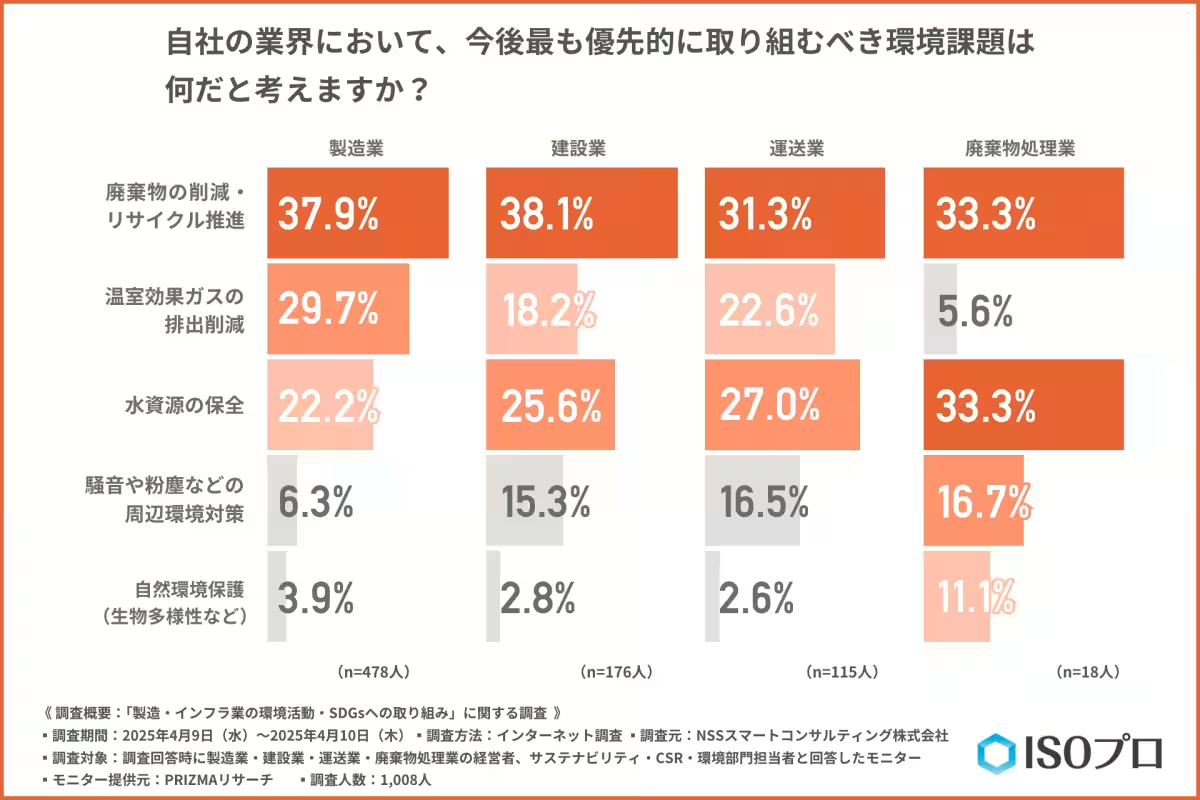

さらに、企業が直面する環境課題には業種ごとの違いが顕著に見られ、廃棄物削減が全ての業種において最も重視される課題となっています。これは、製造業や業者が物理的な加工・運搬・解体といった行為に関連し、直接的な環境負荷を抱えているためです。

まとめ:企業の環境対応と持続可能性のために

調査結果を通じて、製造業・建設業・運送業・廃棄物処理業が現在取り組んでいる環境問題やSDGsへの対応の現状が浮き彫りとなりました。ただし、取り組みの深さにはバラつきが見られ、環境問題に対する真剣さを増す企業と、そもそも取り組みを開始していない企業が存在することも事実です。

持続可能な社会の実現には、企業、支援機関、行政が連携して「評価できる」「継続できる」「実行可能な」仕組みづくりが不可欠です。国際規格の活用を通じて、実行力のある環境経営を支える基盤が整うことが、真の持続可能性に向けた第一歩となることでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。