Qubitcoreが量子コンピュータの商用化に向けプレシード資金調達を完了

Qubitcoreの新たな挑戦

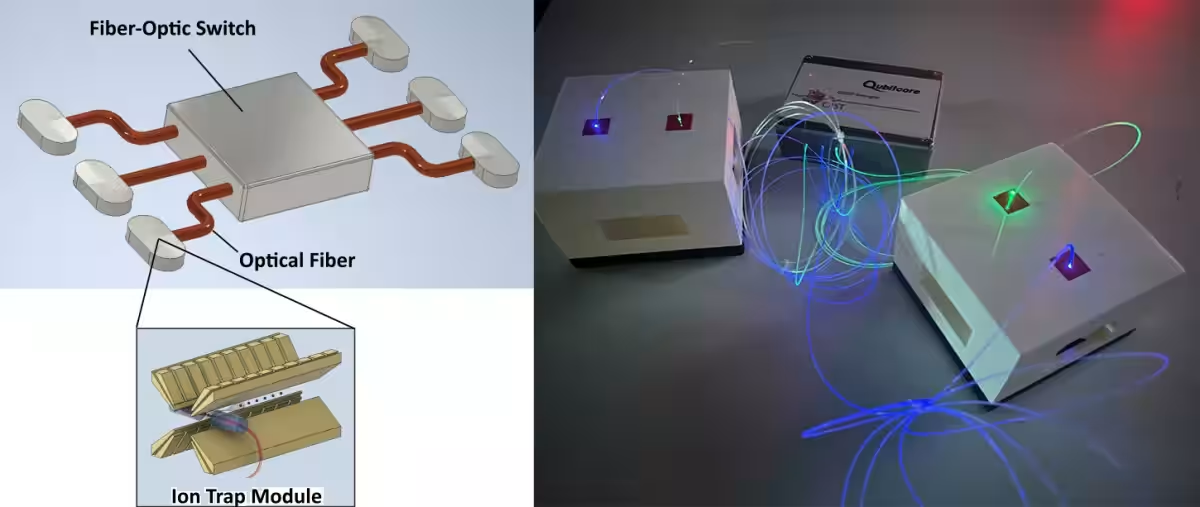

神奈川県横浜市に本社を置くQubitcore株式会社は、量子コンピュータの新たな可能性を追求するスタートアップです。この企業は、沖縄科学技術大学院大学(以下、OIST)との独占的ライセンス契約締結を受け、「OIST発スタートアップ」として新たな一歩を踏み出しました。Qubitcoreは、イオントラップ技術を応用し、光共振器と組み合わせた分散型量子計算システムの開発を目指しています。

プレシード資金調達の成功

最近、QubitcoreはOIST Lifetime Ventures Fundをリード投資家とするプレシードラウンドで資金調達を成功させました。この資金を用いて、同社は次世代アーキテクチャの開発と商用化を加速する予定です。

量子技術の意義

量子コンピュータは、高速で膨大な計算を可能にする期待の星です。特に、加速した新薬開発や気候シミュレーション、AIのモデル学習など、現在の技術では難しい課題に挑むことができるとされています。Qubitcoreは誤り耐性型の汎用量子コンピュータ(FTQC)の実現を目指し、これらの事業分野に革新をもたらすと期待されています。

独自の技術:分散型量子計算アーキテクチャ

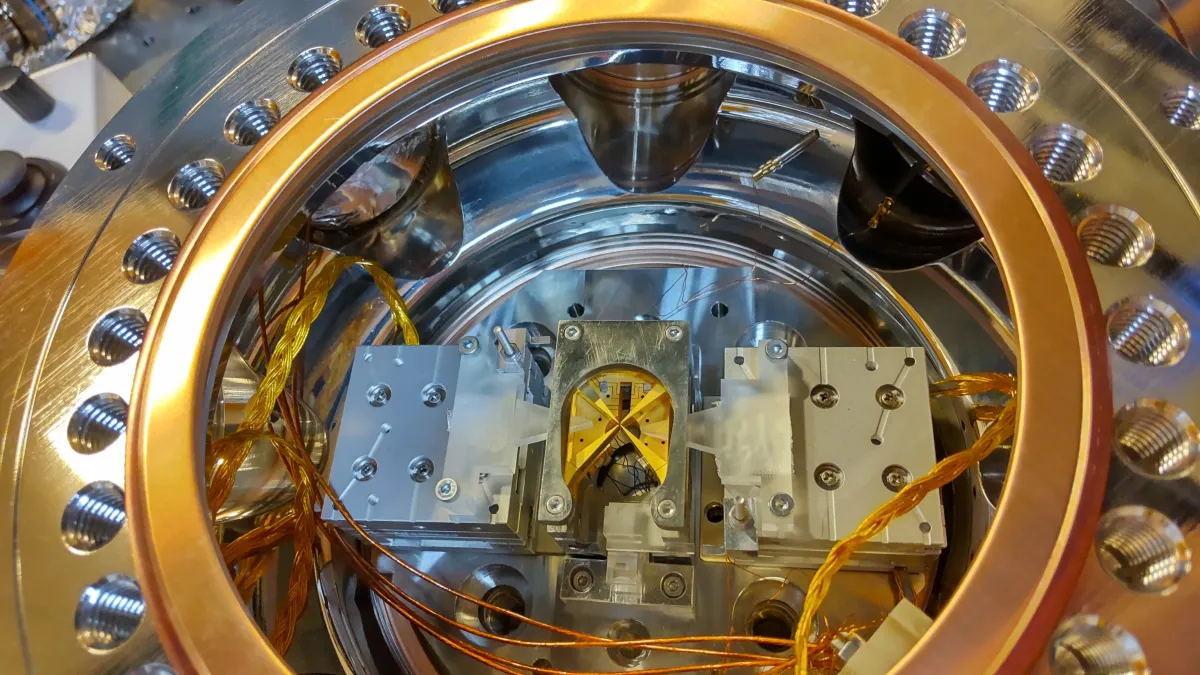

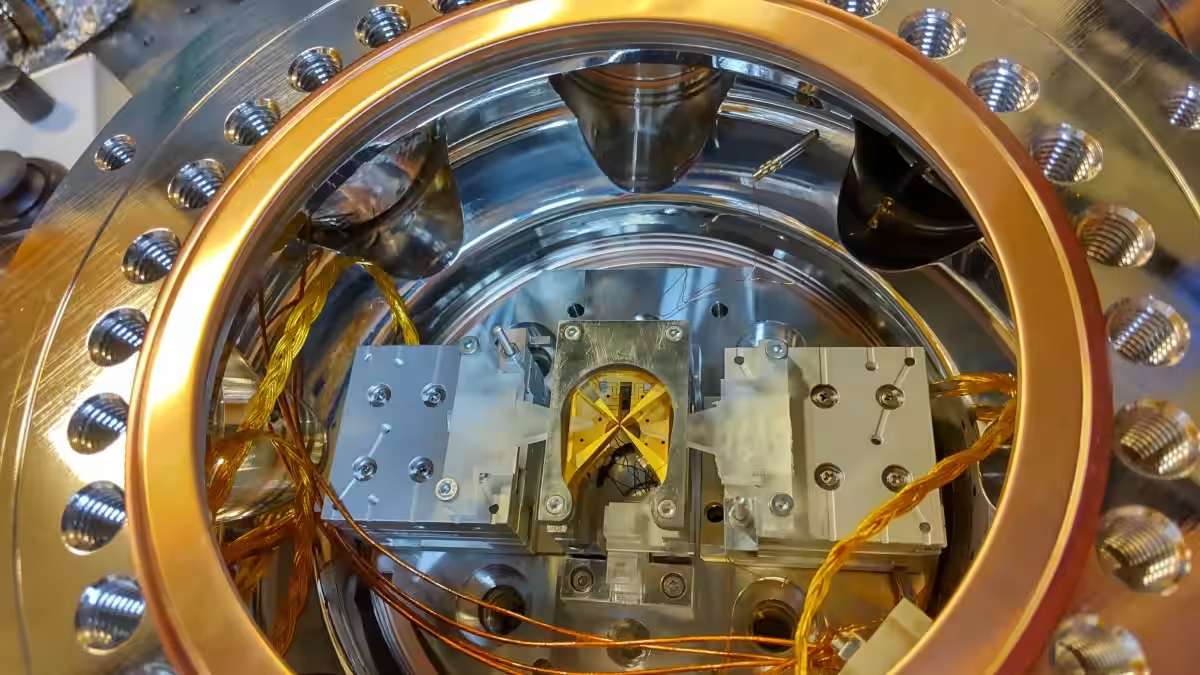

Qubitcoreが目指す分散型量子コンピュータは、イオントラップを基にした考え方を採用しており、光ファイバーを利用して量子もつれを実現しています。これにより、個々の量子処理ユニット(QPU)が相互に接続され、高速かつ信頼性の高い計算が可能になるのです。従来のイオントラップ方式では困難だった大規模化を実現することが可能です。

研究開発の基盤

Qubitcoreの技術開発は、高橋優樹准教授が率いるOISTの研究ユニットに支えられています。高橋准教授は、国立研究開発法人 科学技術振興機構が担当するムーンショット型研究開発プロジェクトのマネージャーでもあり、イオントラップによる光接続型誤り耐性量子コンピュータの実現を目指しています。

明確なロードマップ

Qubitcoreは、2030年までに商用利用を見据えた明確なロードマップを掲げています。2028年には誤り訂正の検証を行い、研究用の第一世代機を公開。2029年には1,000量子ビットを超える第2世代機の公開を目指します。

未来の展望

今回の資金調達により、Qubitcoreは量子計算技術で持続可能な情報基盤の未来を切り開くとともに、様々な企業と連携しつつ、社会実装の加速を推進します。創業者である綿貫竜太氏は、OISTの研究成果を活かし、ますます加速する分散型量子計算システムの実用化に尽力する意向を示しています。

結論

Qubitcoreは、日本国内初の国産イオントラップ量子コンピュータの商用化を念頭においた技術開発を進めており、今後の展開により、量子コンピュータの可能性が現実のものとなることが期待されています。新たな技術がもたらす未来を今後も見守りたいと思います。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。