光の力で電子間の相互作用を変える新理論の提案!追いかけっこの謎を解明

画期的な研究成果が予言する新しい電子の挙動

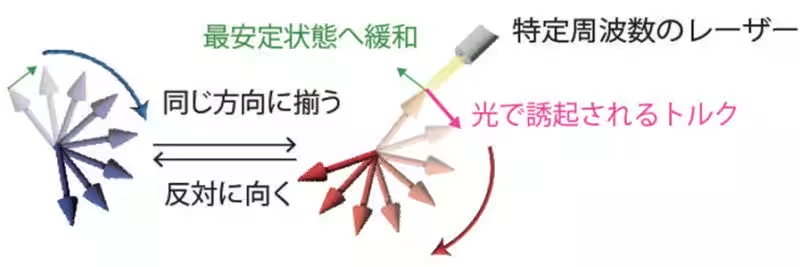

2025年10月27日、東京科学大学、岡山大学、そして京都大学の研究チームが、光照射によって固体中の特定の電子の挙動を操作する新しい理論を発表しました。この理論では、通常の物質が遵守する作用反作用の法則を見かけ上破る「非相反相互作用」の生成が可能になります。具体的には、磁性金属の二層が、互いに逆向きに磁化しあうことで、まるで「追いかけっこ」をするかのように自発的に回り続ける状態が観測できるとされます。

非相反相互作用とは?

物体同士が互いに力を及ぼしあう際の基本的な原理は、作用反作用の法則です。この法則に従う限り、一方の物体が他の物体に力を加えると、後者も同じ大きさの対抗力を返します。しかし、外部からエネルギーを持続的に供給される非平衡系では、この法則が破られることがあります。これは、特に生命系の運動で見られる現象で、個々の生命体が自身のエネルギーを駆使して、相互作用が非相反的になる事例が多く存在します。

このたびの研究では、生命系におけるこの現象を固体物質に適用。特定の電子にエネルギーを与える条件を設計することで、光によって電子の間の相互作用を非相反に変化させる手法を提案しました。

“追いかけっこ”のメカニズム

具体的には、光を照射することで一方の磁性金属層は、相手の磁化と同じ方向を向きたくなる性質(強磁性)を持ち、もう一方の層は逆方向を向こうとする性質(反強磁性)を持ちます。このような状態では、二つの層の磁化が互いに「追いかけっこ」をし始め、回転運動を引き起こします。

さらに、光の周波数や強度を変えることで回転の速度やオン・オフを制御できる可能性があるため、発振周波数を調整する新しい機器への応用が期待されています。

研究の意義

この研究成果により、非平衡物質科学の新たな領域が切り開かれ、光による量子物質の新しい応用が模索されることが期待されます。特に、量子コンピュータや次世代の情報通信技術における重要な軸となるでしょう。また、この研究結果は、2025年9月18日付の「Nature Communications」誌に掲載され、広く海外に向けて発信されました。

結論

今回の共同研究は、東京科学大学の准教授・花井亮、岡山大学の准教授・大槻太毅、京都大学の助教・田財里奈という精鋭チームによるものです。彼らの新たなアプローチが、未来の技術に多くの可能性をもたらすことに期待が高まります。今後の非平衡物質科学の進展に注目です。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。