オオムギの未来を開く!クエン酸輸送体の構造を解明した岡山大学の成果

オオムギの未来を開く!クエン酸輸送体の構造を解明した岡山大学の成果

近年、岡山大学の研究者たちは、オオムギが酸性土壌でのアルミニウム毒性をどのように緩和するかというメカニズムに関する重要な成果を発表しました。この成果は、2025年8月5日に発行される「Proceedings of the National Academy of Sciences」に掲載されており、オオムギが持つクエン酸輸送体であるAACT1タンパク質の立体構造を明らかにしました。

研究の背景

酸性土壌は、植物にとって非常に厳しい環境です。特にオオムギは、イネや小麦と比べてこのような土壌での生育が難しい作物とされています。しかし、一部のオオムギ品種はAACT1を介して根からクエン酸を分泌し、その毒性を緩和する能力を持っています。このクエン酸はアルミニウムと結合し、その影響を抑える役割を果たします。

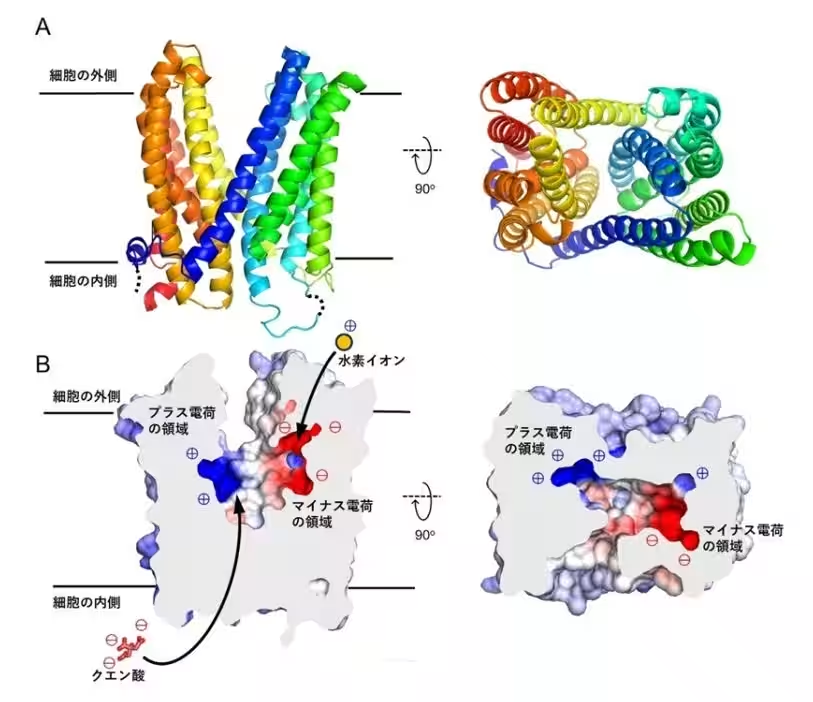

AACT1タンパク質の構造解析

岡山大学の菅倫寛教授を中心とする研究チームは、AACT1タンパク質の立体構造を詳細に解析しました。この研究には、馬建鋒教授や三谷奈見季准教授も関与しており、彼らは共同で研究を進めてきました。特に、ベトナムからの留学生であるチャン・グエン・タオさんの5年にわたる努力が、この成果を導く鍵となりました。

今回の研究により、クエン酸を輸送するためのAACT1タンパク質の独自の構造が分かり、その中央部にあるくぼみが特に注目されています。これにより、AACT1がどのようにしてクエン酸を放出するのか、そのメカニズムが明らかになりました。

農業への期待と応用

この研究成果は、農業におけるクエン酸輸送体の応用を示唆しています。アルミニウム耐性を持つ作物の選抜や、さらなる育種への道が開かれることが期待されます。これにより、酸性土壌でも健全に生育可能な作物の開発が実現し、農業生産の安定化に寄与することが見込まれます。

研究資金と支援

この研究は、日本学術振興会やJSTの支援を受けて実施されました。このような支援がなければ、研究の実現は難しかったでしょう。研究チームは、より良い作物を育成するための研究を続けており、これからもさらなる進展が期待されます。

まとめ

岡山大学の研究グループが解明したオオムギのクエン酸輸送体AACT1の構造は、農業の未来に大きな影響を与える可能性を秘めています。土壌の酸性度やアルミニウム耐性は、これからの農業生産において重要な課題です。オオムギの研究は、この問題を克服するための新たな希望を与えてくれます。

今後の研究の進展に期待が寄せられており、持続可能な農業の実現に向かって、一歩前進したと言えるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。