防災の日に考えるべき停電リスクと家庭の備えの現状

防災の日に考えておきたい家族の備え

9月1日は防災の日。台風などの自然災害が続く昨今、特に家での停電リスクについて考える必要が高まっています。株式会社ECODAが行った調査「災害時の停電リスクと家庭の備え」によれば、停電の準備が「十分」と答えた家庭はわずか4%でした。その多くが「不十分」と感じており、実際に備えができていない現状が明らかになりました。

進む電気依存と停電の影響

今日の生活は電気に大きく依存しています。冷蔵庫やエアコン、スマートフォンなど、電力が使えなければ生活は一変します。調査でも、電気の影響が現れる場面や、停電への備えの重要性が浮き彫りになりました。

父母として家庭を守る立場としても、停電危機に対する備えは無視できません。そのため、2125年8月19日から20日の間に実施されたECODA調査は、非常時の備えについて世代を超えた意識を調べる貴重な機会となりました。

情報源の多様性

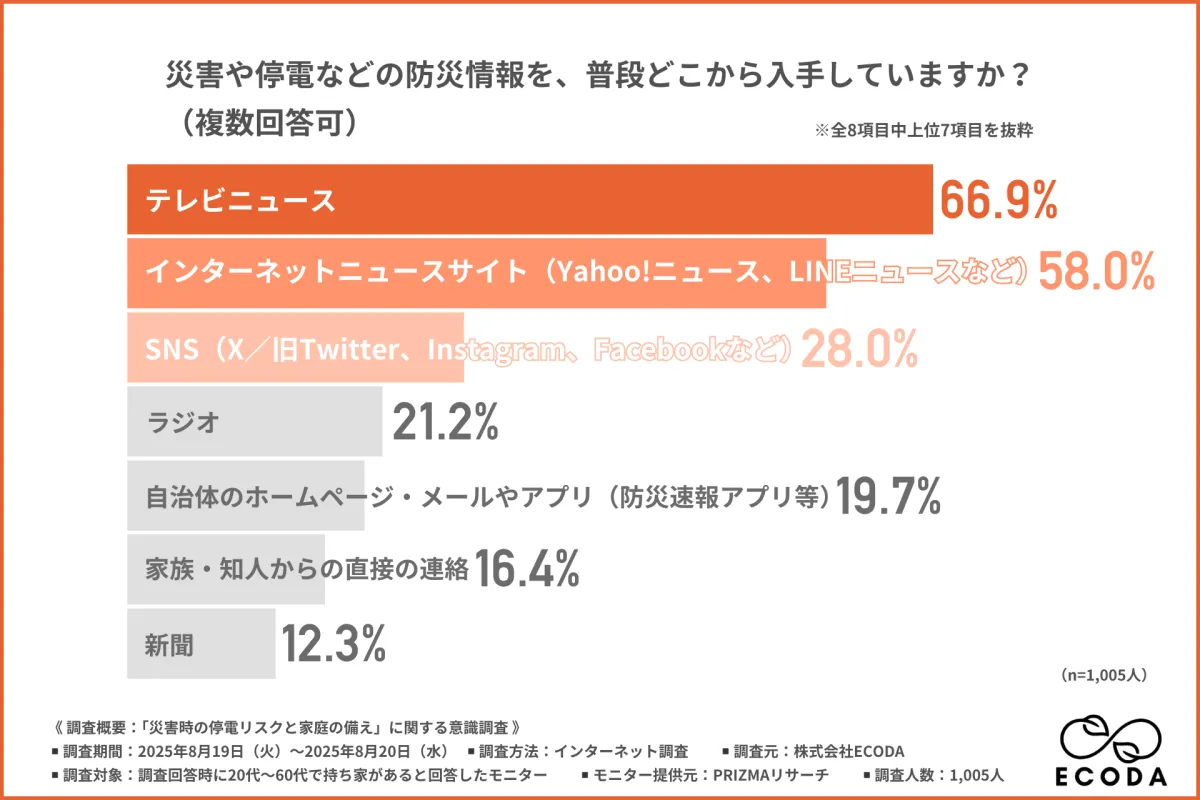

調査では、普段どこで防災に関連する情報を得ているかが問われました。テレビニュースが66.9%であり、次にインターネットニュースサイトが58.0%、SNSが28.0%と続きます。特にテレビやインターネットが主な情報源である一方、自治体の公式アプリやラジオといった限られた情報源では、不十分と感じる家庭が多いようです。この限られた情報が、災害時の混乱を助長する要因となるかもしれません。

準備不足が浮き彫りに

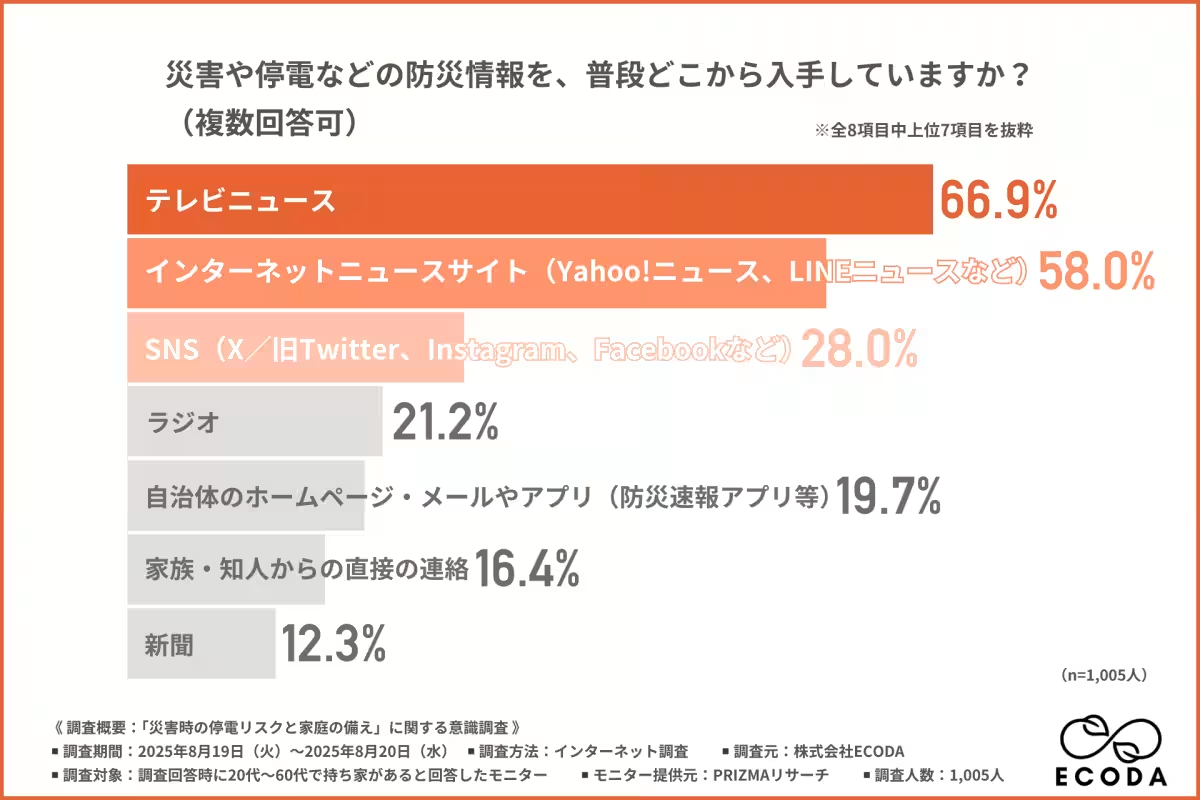

在宅避難についての準備状況を尋ねると、『十分にできている』と回答した家庭は4.4%にとどまり、34.0%が『ある程度できている』と答えました。しかし、45.1%の家庭が『あまりできていない』もしくは『まったくできていない』と感じており、効率的な備えがなされていない現実が見えてきます。この準備不足は、特に長引く停電時の危機につながるリスクといえます。

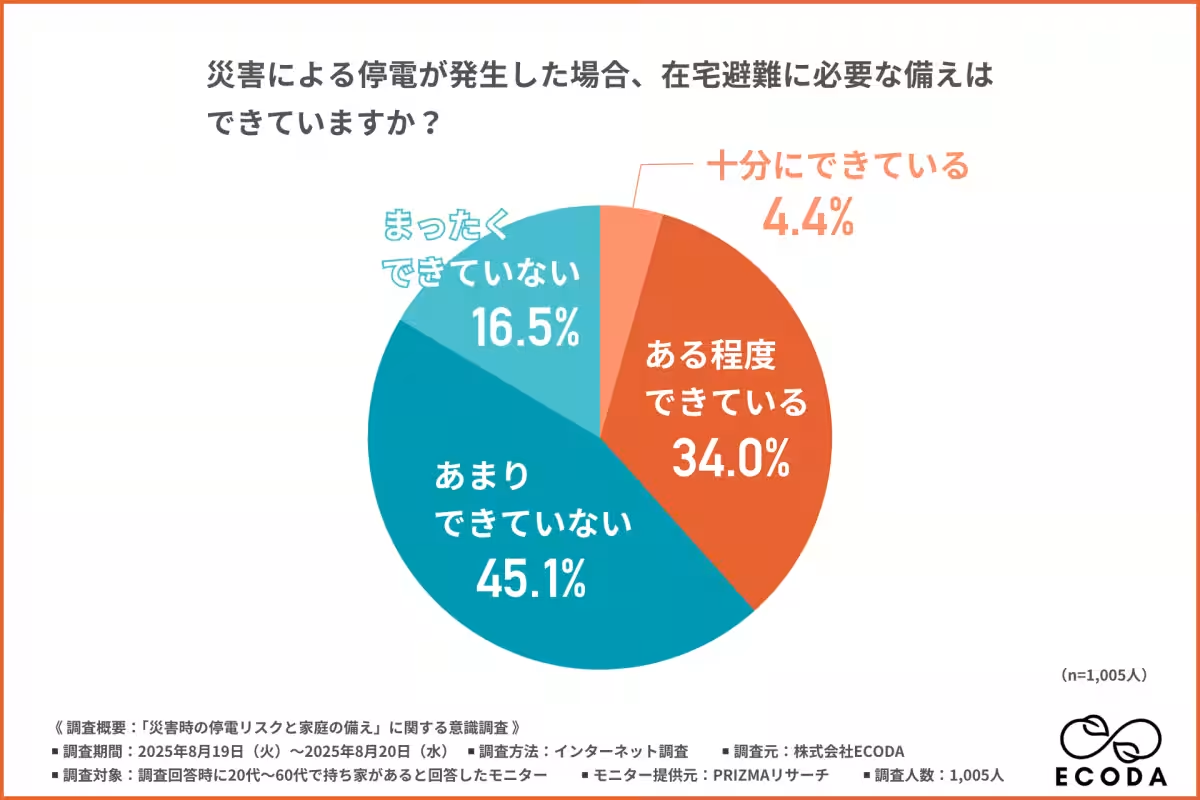

調査において、在宅避難の準備をいつから意識しているかを尋ねたところ、61.4%が『3年以上前』から意識しており、実際に備える行動にまで繋がるかは別問題であることが証明されました。このギャップが明らかになった意味は大きいと考えられます。

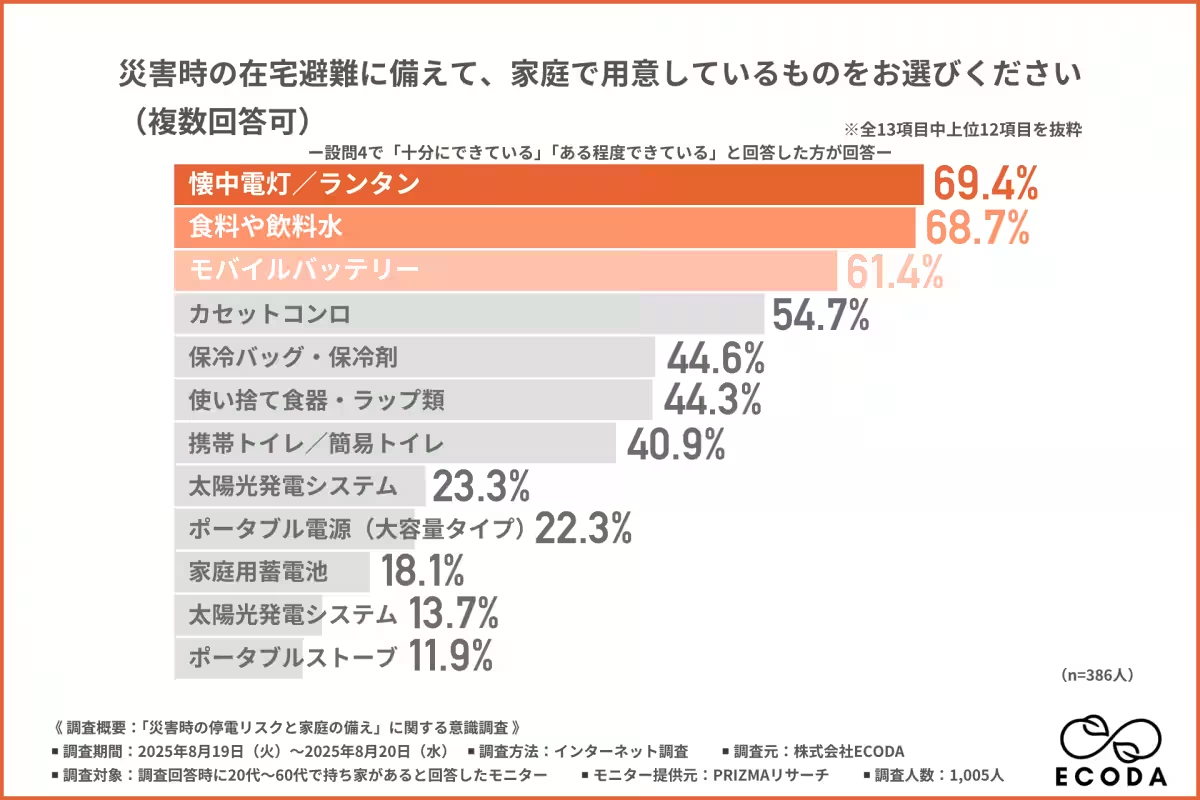

何を準備している?

実際に備えているものとしては、懐中電灯や飲料水、モバイルバッテリーが挙がりました。調査結果によれば、懐中電灯/ランタンが69.4%、食料・飲料水が68.7%、モバイルバッテリーが61.4%で、基本的な準備が整っているようです。しかし、蓄電池や太陽光発電の導入は限られており、やはりそれにはコスト面の障壁が影響している模様です。

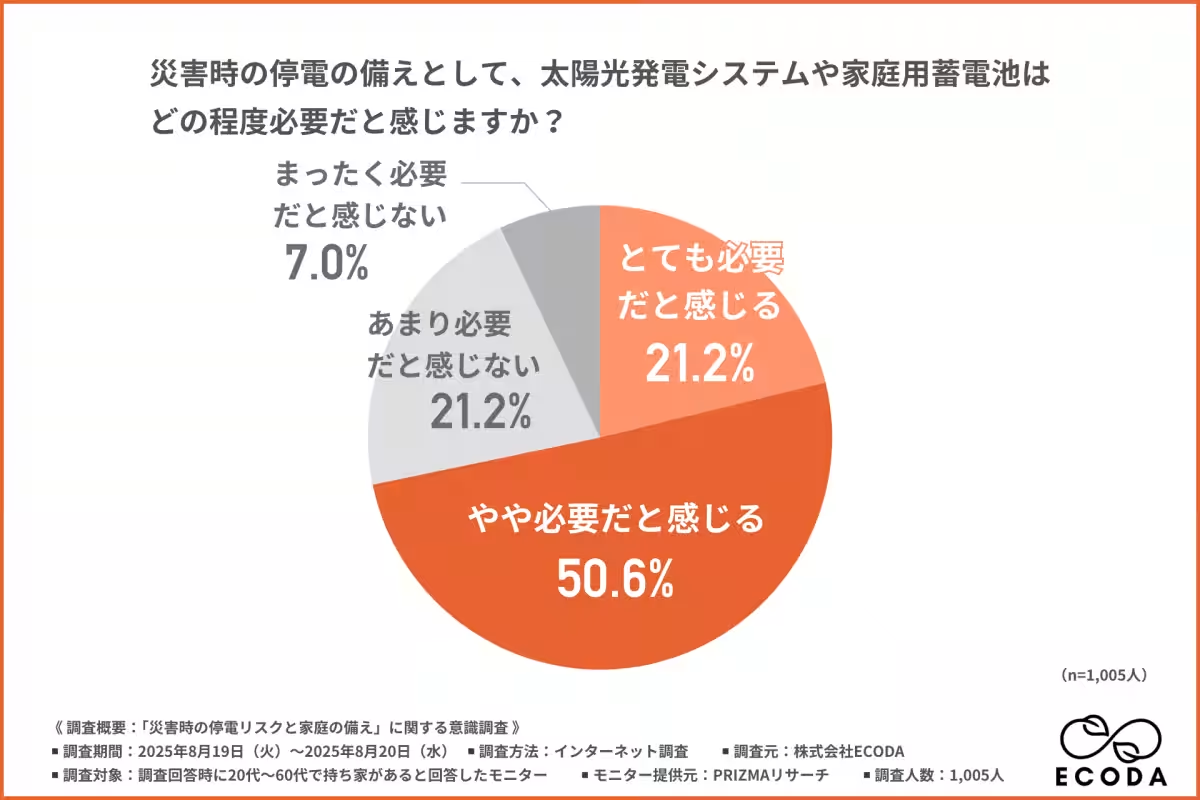

必要性の実感

一方、太陽光発電システムや家庭用蓄電池の必要性を感じる人は、全体の7割以上に上ります。経済的な負担や維持管理の難しさから行動が制約されがちなことが分かりましたが、安心したいという願いが強いことがうかがえます。特に、過去の停電体験がこの意識を強めているようです。

まとめ:前向きな備えを

防災の日を迎えるにあたり、家庭の停電リスクとその備えが重要であることが調査結果からも感じられます。日常生活の中で多くの家庭が、もっと早く行動に移せるよう、取り組むことが大切です。私はこの機会に、防災に対する意識が一層高まり、実際の備えにつながることを願っています。自分の暮らしに合った防災対策を見つけるため、ECODAでは太陽光発電や蓄電池についての相談も受け付けていますので、ぜひ一度お問い合わせください。

会社情報

株式会社ECODAは、太陽光発電システムや蓄電池の専門店であり、導入からフォローまで幅広くサポートしています。詳細は公式サイトをご確認ください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。