口腔細菌がもたらす新たな治療可能性~岡山大学の画期的な研究成果について~

口腔細菌がもたらす新たな治療可能性~岡山大学の画期的な研究成果について

最近、岡山大学の研究チームが発表した革新的な研究成果が医療界で注目を集めています。その内容は、同種造血細胞移植後に発症する慢性移植片対宿主病(慢性GVHD)の発症と口腔内の細菌叢に関するものです。この発見は、口腔内の健康が移植後の患者さんの命を左右する可能性があることを示唆しています。

研究の背景と目的

岡山大学医学部血液・腫瘍・呼吸器内科の神原由依客員研究員と藤原英晃講師を中心とする研究チームは、慢性GVHDの新たな治療法を目指して、口腔内細菌叢に焦点を当てた研究を行いました。GVHDは、移植した細胞が宿主の細胞を攻撃することで起こる厄介な病気であり、慢性的な症状に悩む患者が多いのが現実です。これまでの治療法では、免疫抑制剤の増用が一般的でしたが、その使用にはリスクが伴います。

研究の成果

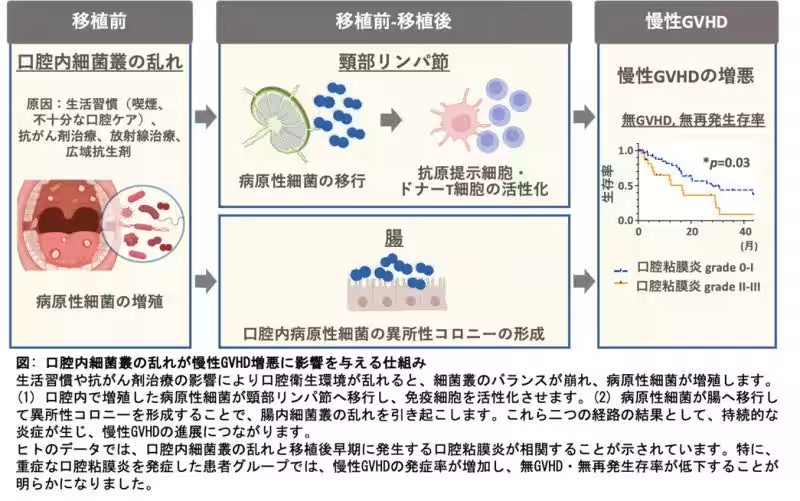

今回の研究では、主にヒトの臨床データとマウス実験を通じて、口腔内の細菌叢の乱れが慢性GVHDの発症や悪化に深く関与していることが明らかになりました。具体的には、口腔内に存在する特定の病原細菌が免疫応答に影響を与え、GVHDの増悪を引き起こすメカニズムが解明されました。このことは、口腔ケアの重要性を改めて考えるきっかけになりました。

新しい治療法の提案

神原研究員は、患者の負担を減らしながらGVHDを軽減する新たな治療法の可能性を示しています。具体的には、抗生剤軟膏や口腔ケアといった簡単で効果的な方法を用いることで、免疫抑制剤に依存しない治療が実現できるかもしれません。このアプローチは、患者さんの生活の質の向上だけでなく、長期生存率の向上にも寄与する可能性があります。

今後の展望

今回の研究成果は、2024年12月に米国の血液学専門誌「Blood」に掲載される予定であり、その国際的な評価が期待されています。研究チームは、今後の臨床応用を視野に入れながら、移植患者のQOL向上に向けたさらなる研究を進める意向を示しています。材料として使用する口腔ケアの方法や、病原細菌の特定とその調整方法の詳細を解明することで、慢性GVHDの治療に新しい風をもたらすことが期待されています。

岡山大学は、持続可能な開発目標(SDGs)を支持し、地域貢献を通じて未来の健康を考える大学として歩みを進めています。今後も革新的な研究成果を通じて、医療の最前線での貢献を続けてほしいと期待が高まります。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。