岡山大学が特発性多中心性キャッスルマン病の新たな治療法に向けた発見を報告

岡山大学が特発性多中心性キャッスルマン病の新たな治療法に向けた重要発見

2025年10月26日、国立大学法人岡山大学が特発性多中心性キャッスルマン病(iMCD)の新たな研究成果を発表しました。この病気は、日本人に多く見られる特発性の疾患であり、リンパ節の腫れや貧血、発熱といった症状を引き起こします。iMCDの中でも特にiMCD-IPLと呼ばれるタイプが日本人には多く、原因不明のこの疾患に対しては、従来の療法がいかに限られているかが問題となっています。

IL-6と治療の現状

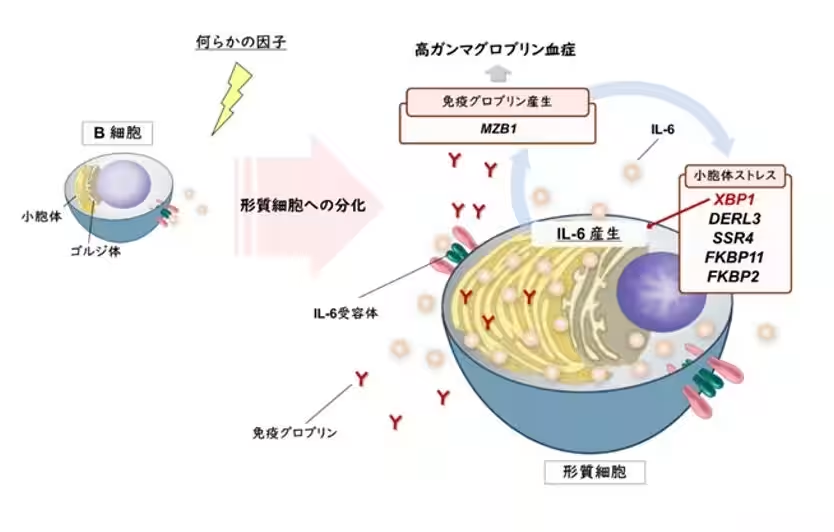

iMCDの治療においては、炎症を引き起こす物質であるIL-6が重要な役割を果たしています。IL-6の阻害剤は、iMCD-IPLの症状を軽減するための効果的な対症療法として知られていますが、根治治療は未だ確立されていません。このため、患者は長期にわたって薬物治療を続ける必要があり、生活の質に深刻な影響を与えることもあります。iMCD-TAFROタイプについても、IL-6阻害剤が効果を示さないことが知られており、研究の必要性が高まっています。

研究の成果

岡山大学の研究チームは、iMCDの遺伝子やたんぱく質の発現を調査し、iMCD-IPLとTAFROでIL-6を産生する細胞が異なることを明らかにしました。この発見は、病理の理解を深め、さらなる研究の基盤を築くものです。具体的には、iMCD-IPL患者において特定の遺伝子が活発に働き、IL-6の過剰生産を引き起こしていることが確認されました。

この研究結果は2025年9月11日に「Haematologica」に掲載され、医学界における注目を浴びています。錦織亜沙美助教は、「iMCDは依然として未解明な部分が多い疾患ですが、この研究を通じて病態をより深く理解していきたい」と述べており、今後の治療法確立に向けた期待を寄せています。

今後の展望

この研究により、iMCDの病態理解が進むことで、将来的に根治療法が確立される可能性が高まります。研究は引き続き続けられ、患者の生活を改善するための新たな道筋が開かれる期待があります。特発性多中心性キャッスルマン病に苦しむ患者さんには、希望の光が差し込む時が近づいているのかもしれません。

研究資金につきましては、日本学術振興会や厚生労働省からのサポートを受けて実施されており、今後の研究発展に大いに寄与することでしょう。岡山大学の研究が、患者の生活品質向上に繋がることを願ってやみません。

- ---

詳しい情報は、岡山大学の公式ウェブサイトをご確認ください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。