触手冠動物の進化を解明!ゲノム研究が100年の論争を終止符

触手冠動物の進化を解明!

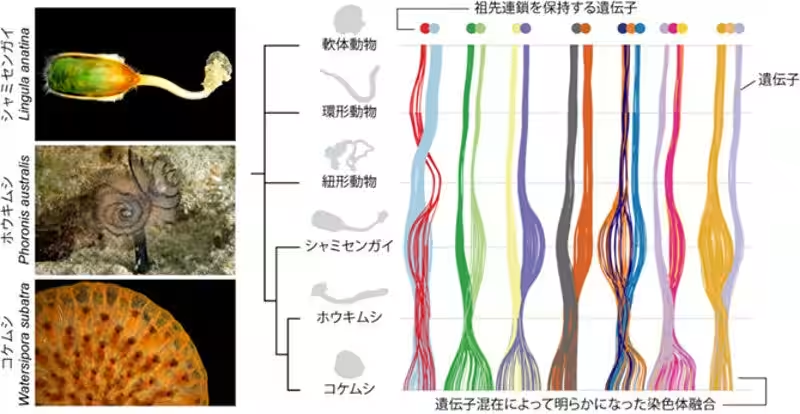

岡山大学を中心とする国際共同研究チームが、触手冠動物のひとつであるホウキムシのゲノムを初めて染色体レベルで解読しました。この研究は、100年以上続いたホウキムシとコケムシの系統関係に関する論争に決着をもたらしました。

研究の背景

動物進化の系譜を解明することは、長年生物学の重要なテーマとされてきました。特に、触手冠動物(Lophophorata)においては、その単系統性が広く議論されており、本研究はこの問題に光を当てました。

研究の目的と成果

本研究では、中央研究院生物多様性研究センターのDr. Yi-Jyun Luoをはじめ、岡山大学の濱田麻友子教授、東京大学の遠藤一佳教授が中心となり進められました。ホウキムシのゲノム解析を行い、触手冠動物が単系統であることを示しました。この結果により、これまでの系統分類における不明確な部分が解消され、動物進化の理解が深まることが期待されます。

特徴的な構造の発見

また、触手冠動物に特有の器官である“触手冠”が、触手冠動物に属する三つの群に共通する構造であることも発見されました。これにより、彼らの共通の祖先に関する理解が進むとともに、動物の進化における相同器官の重要性が再確認されました。

今後の展望

この研究は、ゲノム比較解析が動物進化を解明する上での有効な手法であることを示す重要な成果です。今後、このアプローチが多様な動物群に応用されることで、それぞれの系統分岐の理解がさらに深まることが期待されています。

研究発表の経緯

研究成果は、2025年11月8日に米国の科学誌「Current Biology」に掲載されました。これにより、国際的な科学コミュニティにおいても本研究の重要性が認知されることとなりました。

研究エピソード

濱田教授は、ホウキムシ採集が行われた牛窓での波が強い状況を振り返りながら、岡山大学の技術専門職員である齊藤和裕氏の発見眼がなければ、この研究がスタートできなかったと語っています。また、日本学術振興会の坂上登亮さんの支援が、国際共同研究を促進する上で大きな役割を果たしました。

研究資金

本研究は、台湾の中央研究院や日本学術振興会などからの助成を受けており、各機関の国際協力が今回の成果を生む原動力となりました。

まとめ

このように、岡山大学を中心にした国際的な連携により、動物進化の謎に迫る重要な研究成果が得られました。今後もこのような研究が続き、動物の系統進化に関する理解がさらに深まることを期待しています。研究者たちは、国際的な連携を通じて、さらなる成果を目指して努力を続けています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。