飲食店がつなぐ、子どもたちの未来を守る食事支援の輪。

飲食店がつなぐ、子どもたちの未来を守る食事支援の輪。

飲食店経営者、そして店長たちが一体となって、子どもたちの食生活の支援に取り組む実態が浮き彫りになっています。MinaPay株式会社が行った調査によれば、約70%の飲食店経営者が「子ども向け食事支援」に強い関心を持ち、その実現に向けて意欲的に行動を始めていることが分かりました。子どもたちの未来を守るために、多くの飲食店がどのように力を合わせているのか、具体的な調査結果をもとにご紹介します。

背景と調査の目的

近年、食の安全や健康が厳しく問われる中、特に一人親家庭における経済的な制約が子どもたちの栄養不足を引き起こしています。「子どもたちがきちんとした食事をとれない現状を何とかしたい」という経営者の思いから、MinaPayは「子ども向け食事支援」に関する調査を実施しました。調査は2025年9月3日から9月5日までの3日間にわたり、1,009名の飲食店経営者が参加しました。

調査結果の概要

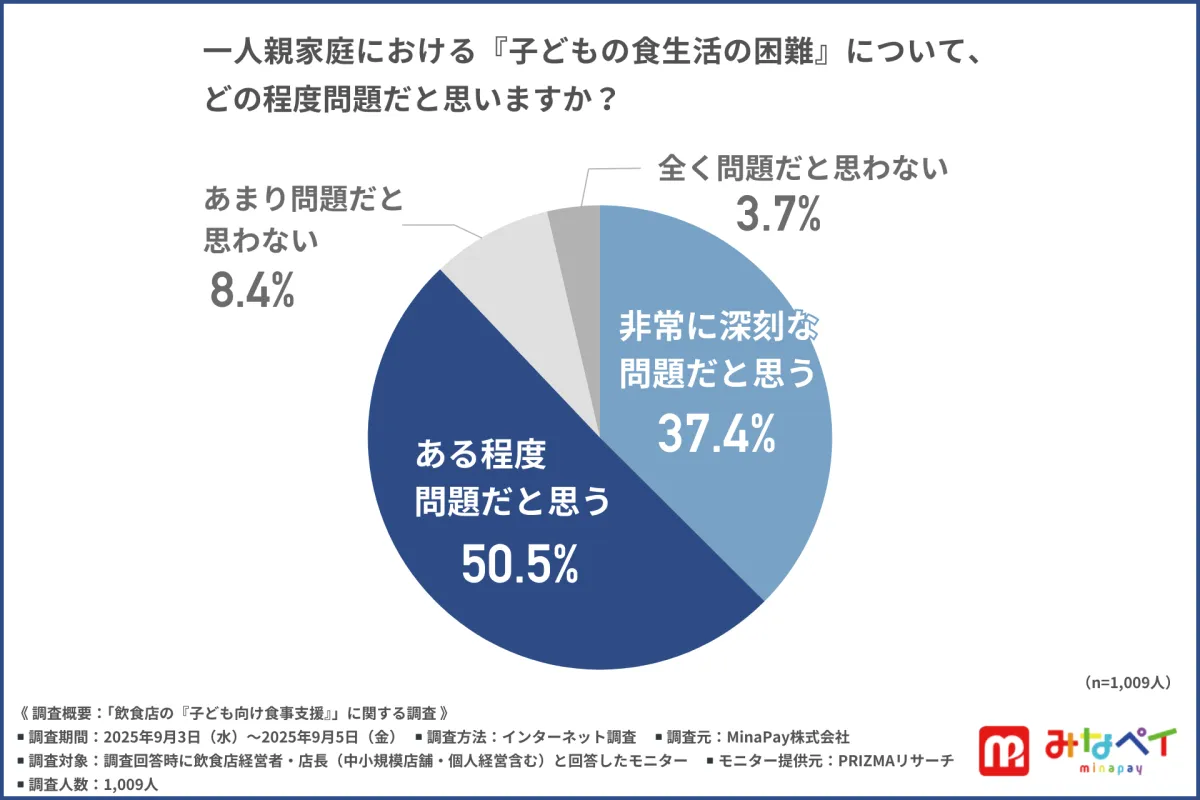

調査結果から約9割の経営者が「一人親家庭における子どもの食生活の困難は非常に深刻」とする認識を持っていることが明らかに。多くの経営者が子どもたちの未来を真剣に憂慮している姿勢が伺えます。その上で、具体的にどのような問題が挙げられたのか、一人親家庭における食生活の困難に対する懸念は多岐にわたります。

例えば、経済的格差や栄養不足が引き起こす健康障害、さらには「食生活が子どもの未来を左右する」といった声が多数寄せられています。

「子ども向け食事支援」への期待

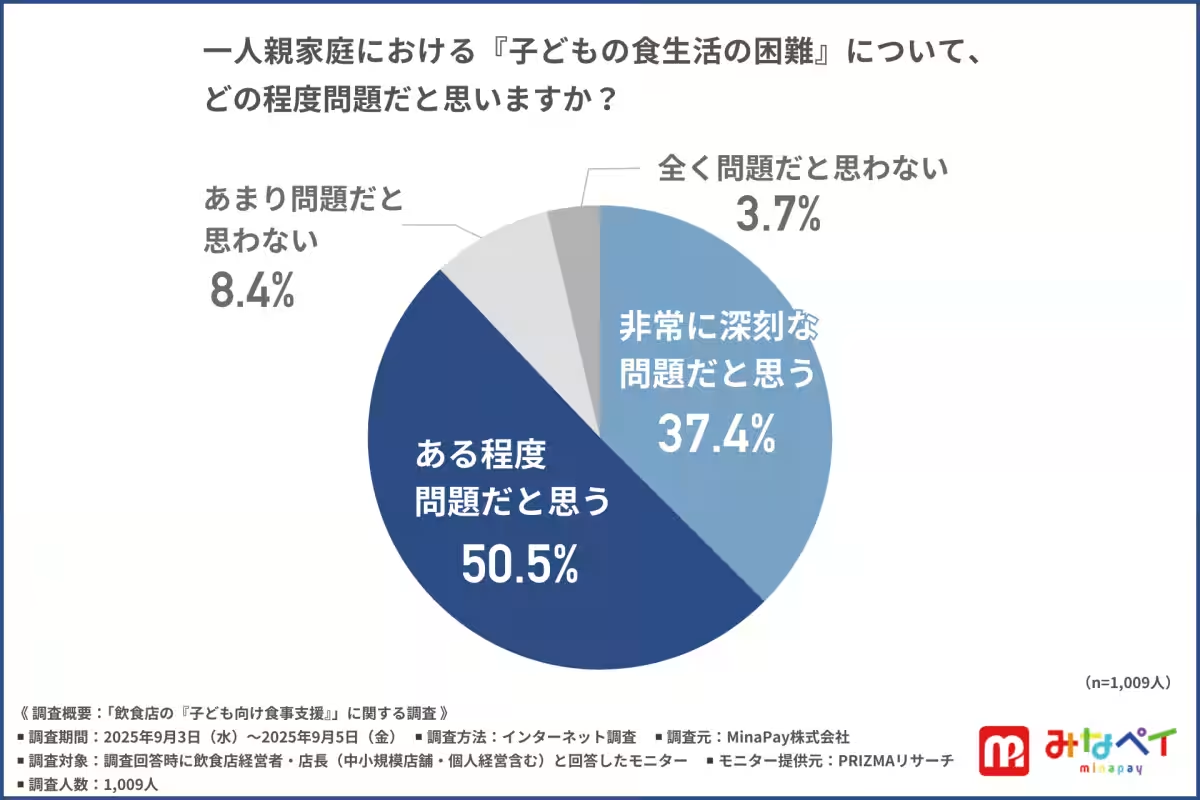

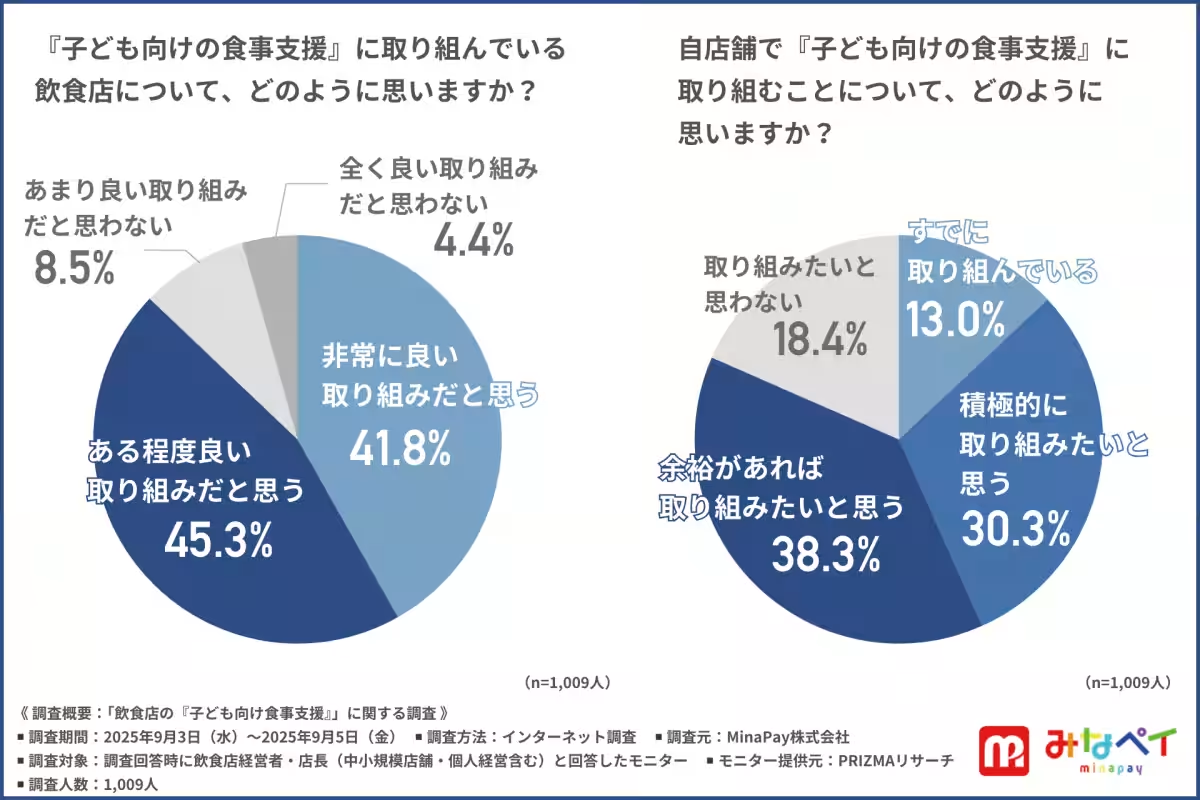

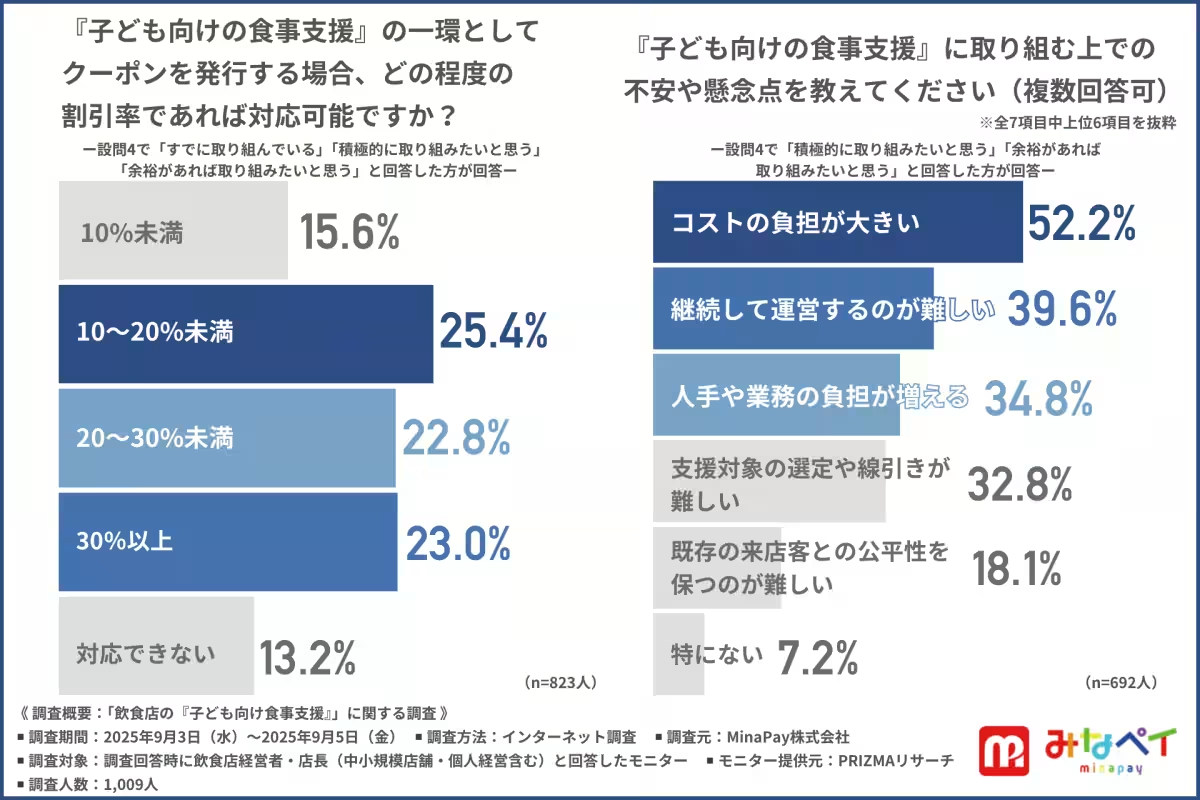

また、飲食店経営者の8割以上が「自店舗での子ども向け食事支援に取り組みたい」と答えています。内容としては、食事を無料または割引で提供したり、食材やお弁当を持ち帰れる制度の設置、さらには専用ポイントやクーポンを配布するなど、具体的な施策が考慮されています。

これにより、地域の子どもたちへの支援が広がり、飲食店が積極的に地域社会に貢献できる仕組みが整ってきています。

直面する課題

ただし、現実的には支援活動を継続するための課題も多くあります。「コスト負担が大きい」「継続して運営するのが難しい」といった声が多く、支援の持続性に関する懸念が示されました。特に、飲食業界全体が抱えるコストや人手不足の問題が響いており、支援を実施するための基盤をどう整えていくかが大きな課題です。

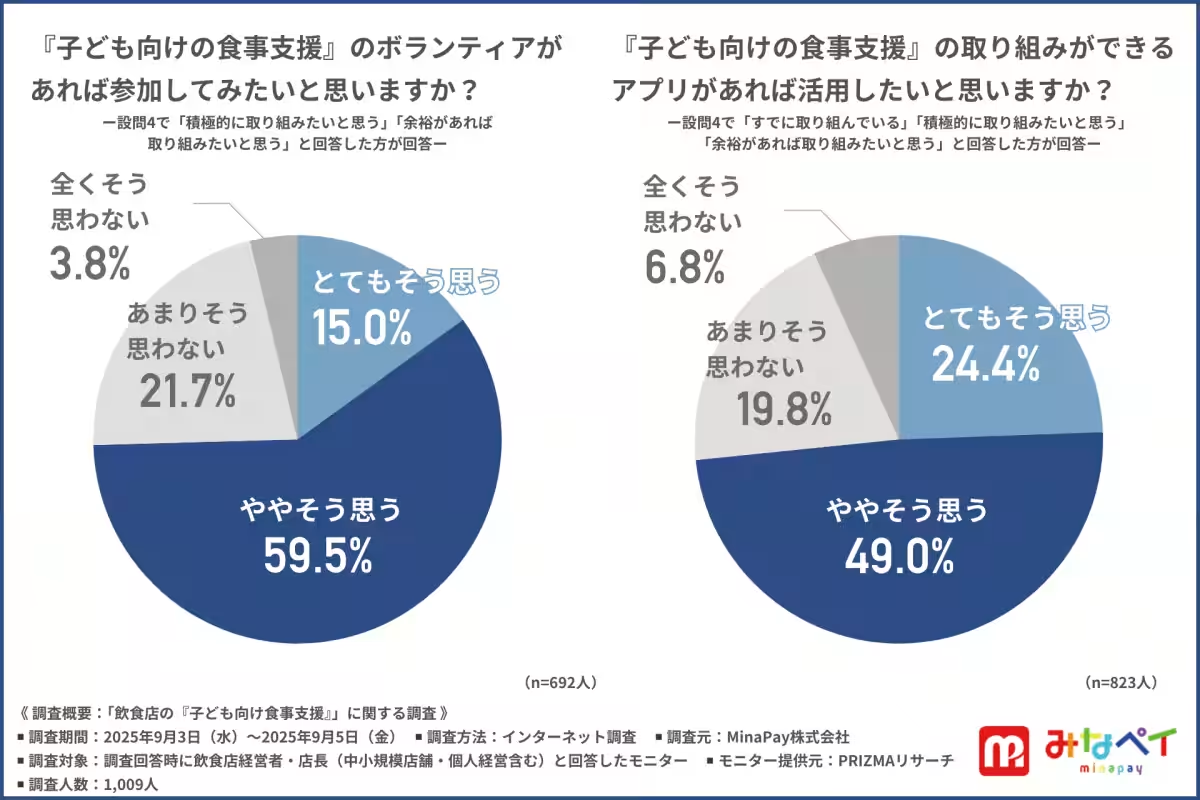

ボランティア活動とデジタル活用

調査の結果、ボランティア参加の意欲も高く、約7割以上が支援活動に協力する姿勢を見せています。さらに、デジタル技術を活用し、アプリを通じた支援活動に対する期待も高まっています。

アプリの利活用によって、支援がよりスムーズに進む可能性があります。このことから、地域の飲食店が一丸となって子どもの未来を支えるために、デジタルツールの導入が望まれる状況です。

まとめ

今回の調査から明らかになったことは、飲食店経営者が地域の子どもたちへの支援に強い意欲を持っている一方で、継続可能な支援とは何か、そしてどうすればそれを実現できるのかという課題があるということです。共に支え合う地域の仕組みを築くためには、今後も積極的な取り組みと支援システムの構築が求められます。飲食店と地域が連携し、子どもたちの未来を支え合う「希望の連鎖」をつくりたいものです。

トピックス(グルメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。