岡山大学と山口大学が発表したコロナ後遺症の新たな診断法とは

研究の概要

新型コロナウイルスに感染後、さまざまな症状が続くことが知られていますが、その中でも特に問題となっているのが「コロナ後遺症」です。岡山大学と山口大学の共同研究は、コロナ後遺症の病態を明らかにされ、特に「酸化ストレスマーカー」に着目が集まりました。このマーカーは、患者の身体の酸化ストレスの状態を示す指標であり、今後の診断や治療に役立つ可能性があります。

研究の背景

現在、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は多くの人に影響を及ぼしていますが、その後遺症の病態や原因は未だに完全には解明されていません。患者たちは様々な自覚症状を訴えるが、医師がそれを客観的に評価するための指標が不足しています。そこで、岡山大学の研究者たちは血中の酸化ストレスマーカーに着目し、その有用性を検証しました。

研究の方法

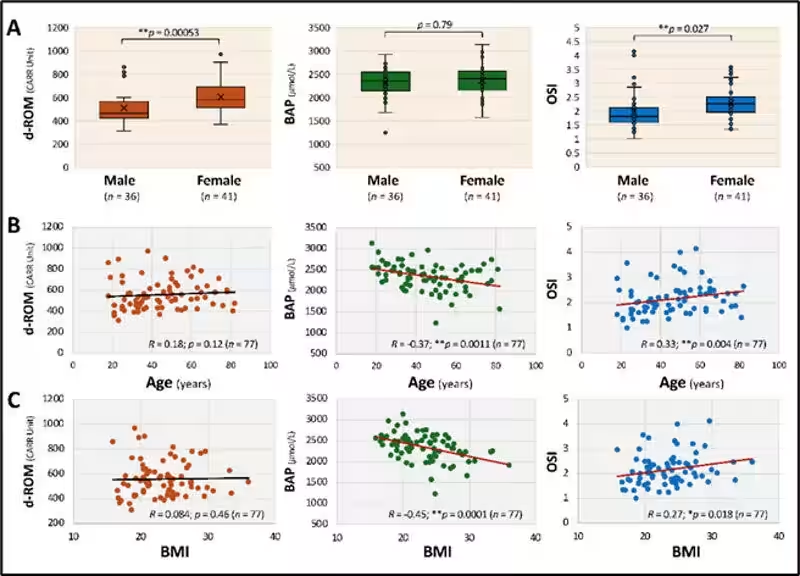

この研究には、2024年のオミクロン株流行期に岡山大学病院のコロナ・アフターケア外来を訪れた77人の患者(41人の女性と36人の男性)が参加しました。これらの患者から採取した血液サンプルを分析し、酸化ストレスマーカーである血清d-ROMやBAP、OSIを測定しました。これにより、後遺症患者の酸化ストレスの程度や抗酸化力のレベルが健康な人たちとどのように異なるかを明らかにしようとしました。

研究の結果

結果として、コロナ後遺症患者は健康な人に比べて酸化ストレスのレベルが高く、その抗酸化力が低いことが示されました。特に、思考力や集中力の低下を訴える「ブレインフォグ」症状を持つ患者の中では、酸化ストレスの程度が顕著に高いことが確認されました。このことから、酸化ストレスマーカーがブレインフォグ症状の診断や評価において重要な役割を果たす可能性が示唆されました。

さらに、女性患者の酸化ストレスのレベルが男性よりも高く、年齢や体重、いくつかの炎症マーカーとの関連も見られました。これは、コロナ後遺症の複雑な病態を理解するための手がかりとなるものです。

今後の展望

この研究を通じて、コロナ後遺症に対するより客観的な診断方法の確立が課題として浮き彫りになりました。今後は、酸化ストレスを測定することで、症状の重症度を正確に評価し、患者一人一人に合った治療法を提供できるようにすることが重要です。

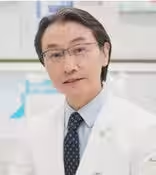

大塚文男教授は、「今回の研究成果は、目に見えない症状の評価において新たな道を切り開くものであり、より多くの患者が実際に抱える苦痛を理解する手助けになることが期待されます」と述べています。また、今後の臨床応用に向けて、さらなる研究が続けられることが示唆されました。

研究情報

この研究に関する詳細は、国際学術雑誌「Antioxidants」に掲載されており、今後も新たな知見が得られることを期待されています。興味を持たれた方は、ぜひ研究の進捗を追ってみてください。また、この情報は岡山大学の公式Webサイトでも確認することができます。

関連リンク

サードペディア百科事典: 岡山大学 コロナ後遺症 酸化ストレスマーカー

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。