災害に備える地域の力!金沢区の自助力の進化と交流の場

金沢区自助連絡協議会の進化

横浜市金沢区で進化を続ける地域の支え合いの形、「金沢区自助連絡協議会」。この取り組みは、災害に対する備えだけでなく、地域の人々が日常的に助け合う関係を築くことを目指しています。特に、近年は自然災害の頻発に伴い、単独の力ではなく、コミュニティ全体での助け合いが重要視されています。

自助力のネットワーク構築

金沢区自助連絡協議会は、行政や市民、企業、NPOといった多様な立場の人々が参加するネットワークです。この協議会は地域の人々が自らの力で未来を切り開くための「自助」をテーマにしています。代表の穴澤里美さんは、日常の延長線上に非常時の安心を構築することが、自助の本質であると語ります。認識を新たにし、身近な人々に「助けて」と言える関係性を作ることが、この取り組みの核となっています。

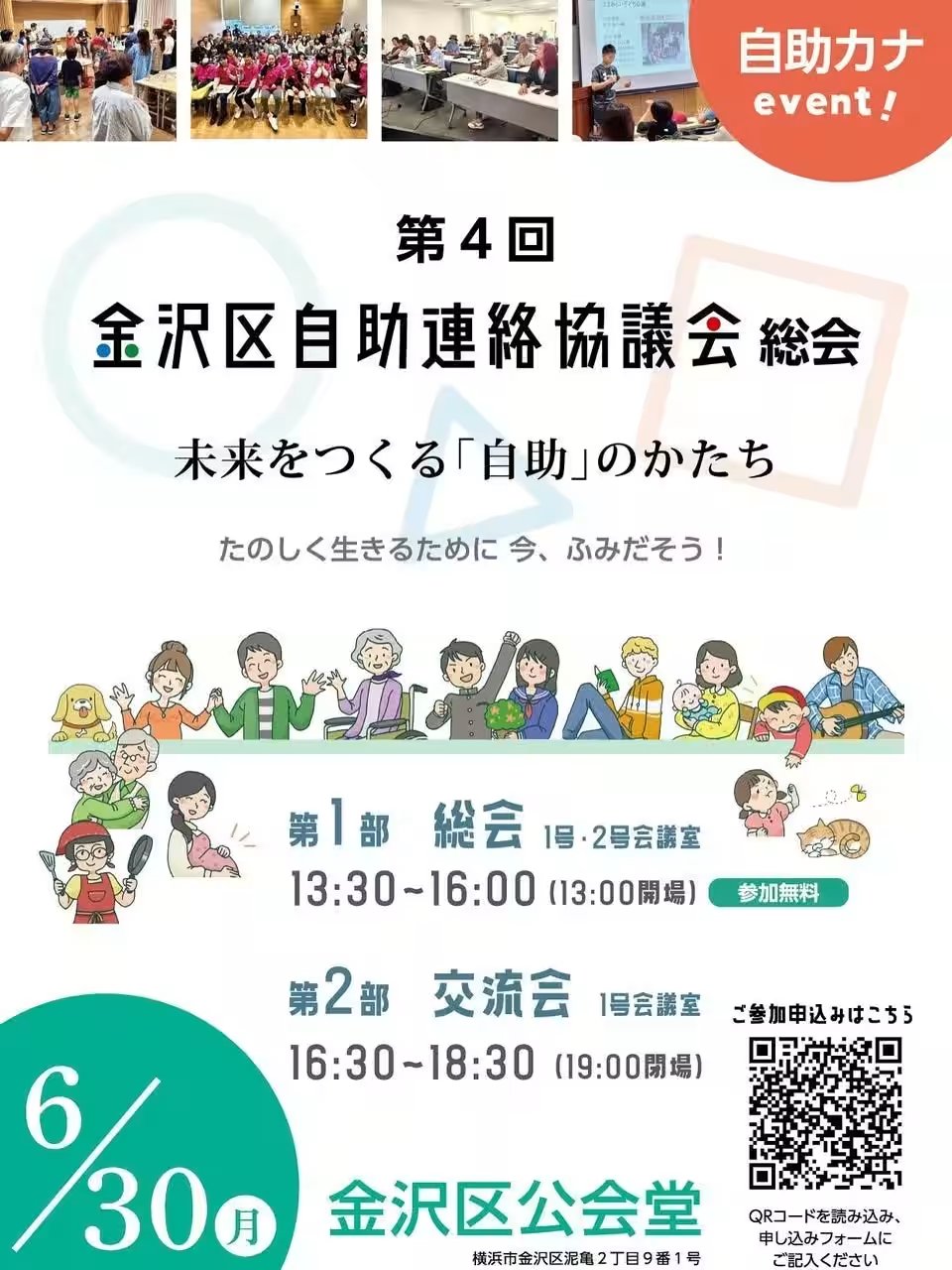

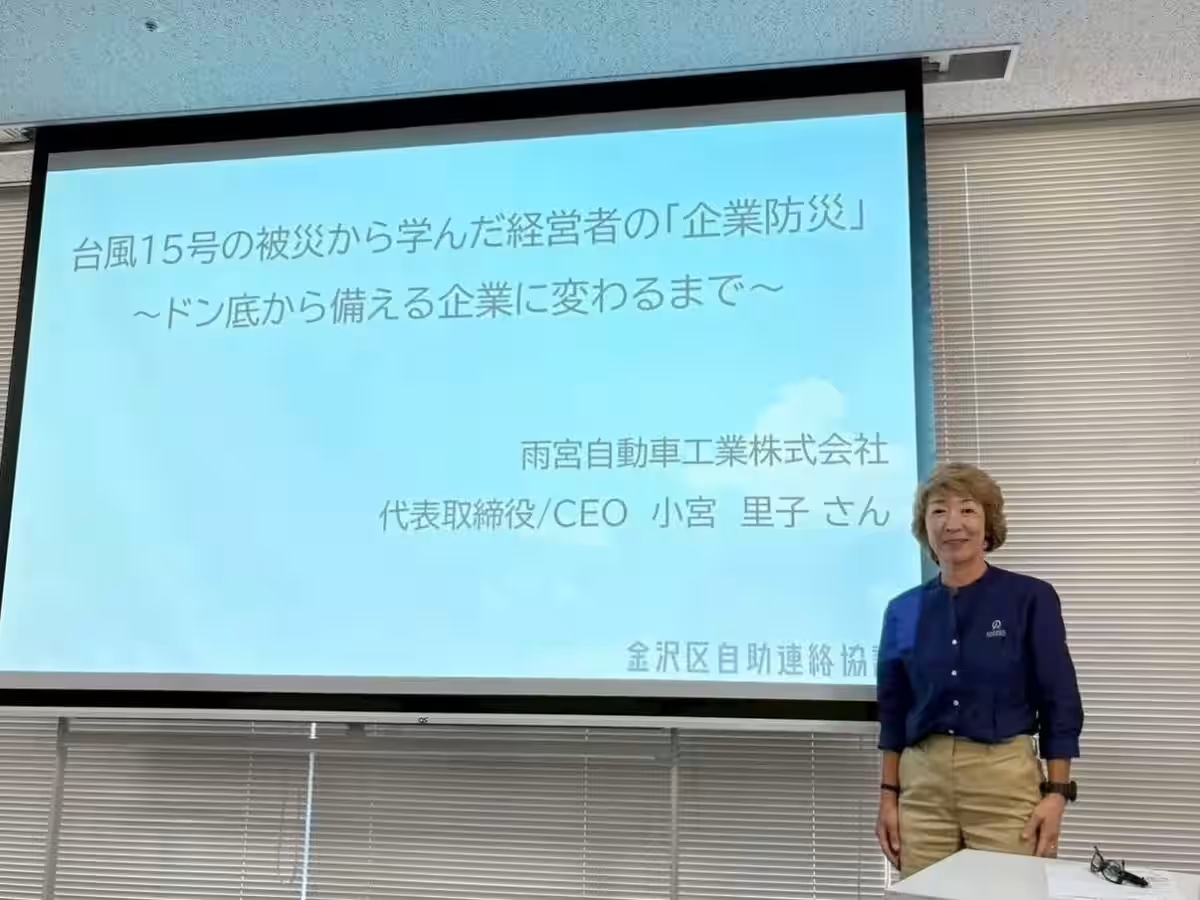

第4回総会の様子

2025年6月30日、金沢区公会堂で開催された「第4回 金沢区自助連絡協議会 総会」には、約100名が参加しました。イベントの第一部では、「未来をつくる『自助』のかたち」というテーマで、各界のスピーカーが実践例や取り組みを共有しました。特に注目されたのは、企業の視点を交えた防災の話です。例えば、雨宮自動車工業の小宮里子社長は、台風による工場浸水を契機にBCP(事業継続計画)を策定し、社員を守るための新たな取り組みを進めています。

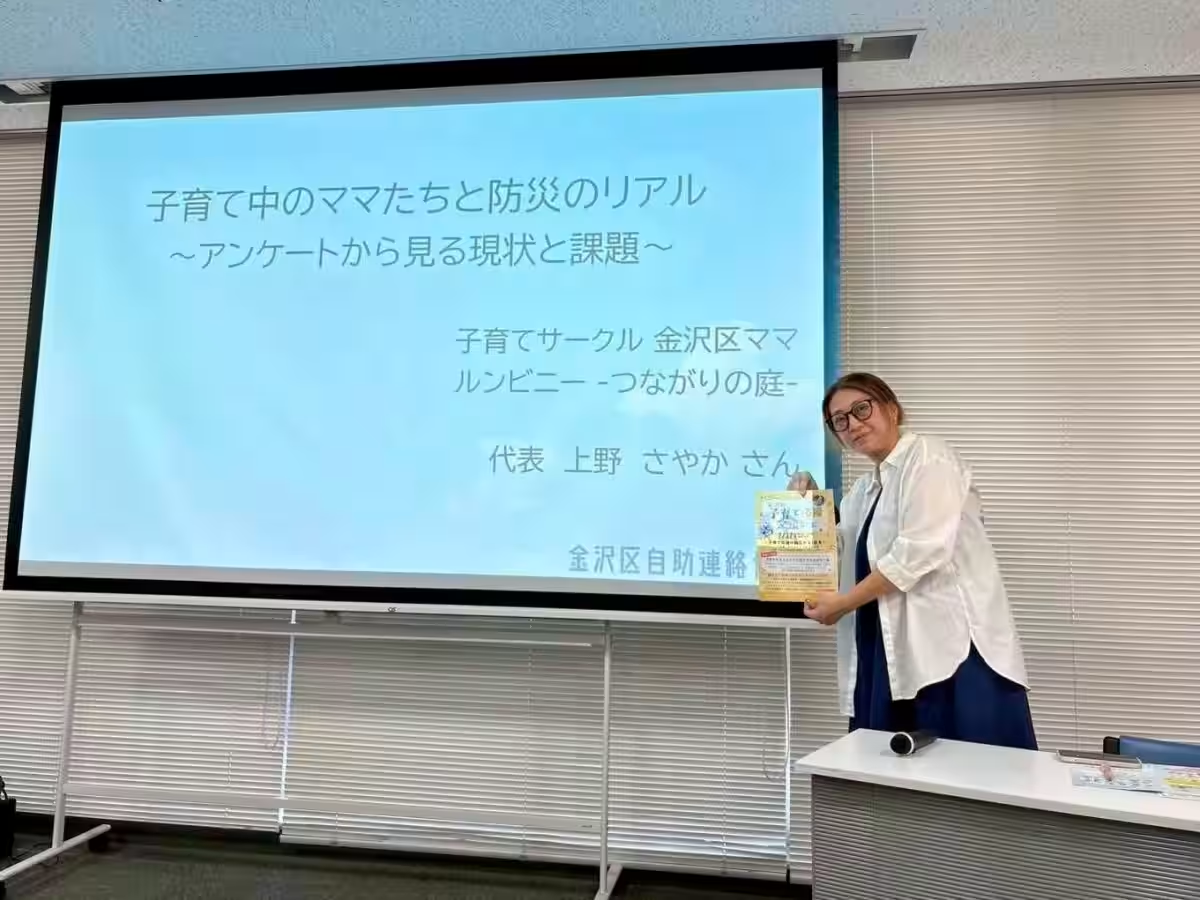

ママ視点の防災教育

また、子育てサークル「金沢区ママ ルンビニー-つながりの庭-」の上野さやかさんも登壇し、ママたちが子どもたちを守るための防災教育の重要性を語りました。地域でのリサーチや活動を通じて得た知見は、他の参加者にも大きな共感を呼び起こしました。

特別支援教育の実践

茅ケ崎市の特別支援学校では、様々な子どもたちの「生き抜く力」を育てる防災キャンプが紹介されました。全ての子どもが等しく安全を享受できるよう、障がいの有無に関わらず、みんなが学べる環境を整えることは、今後の大きな課題とも言えるでしょう。

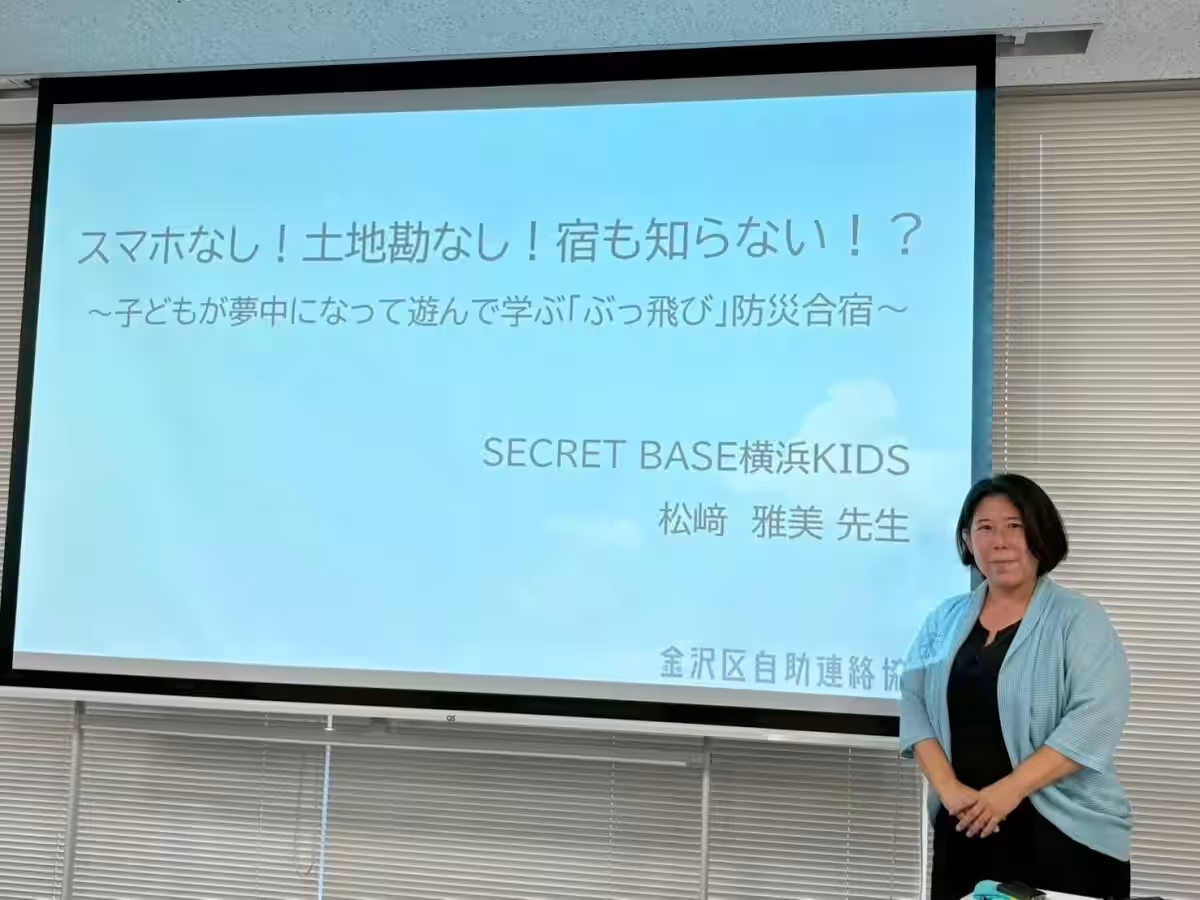

子どもたちの防災リーダー養成

さらに、SECRET BASE 横浜KIDSの松﨑雅美先生は、子どもたちが真剣に防災について学べる場を提供しています。子どもたちが遊びながら防災について考え、実践することで、次世代の防災リーダーを育てる姿勢は期待されています。

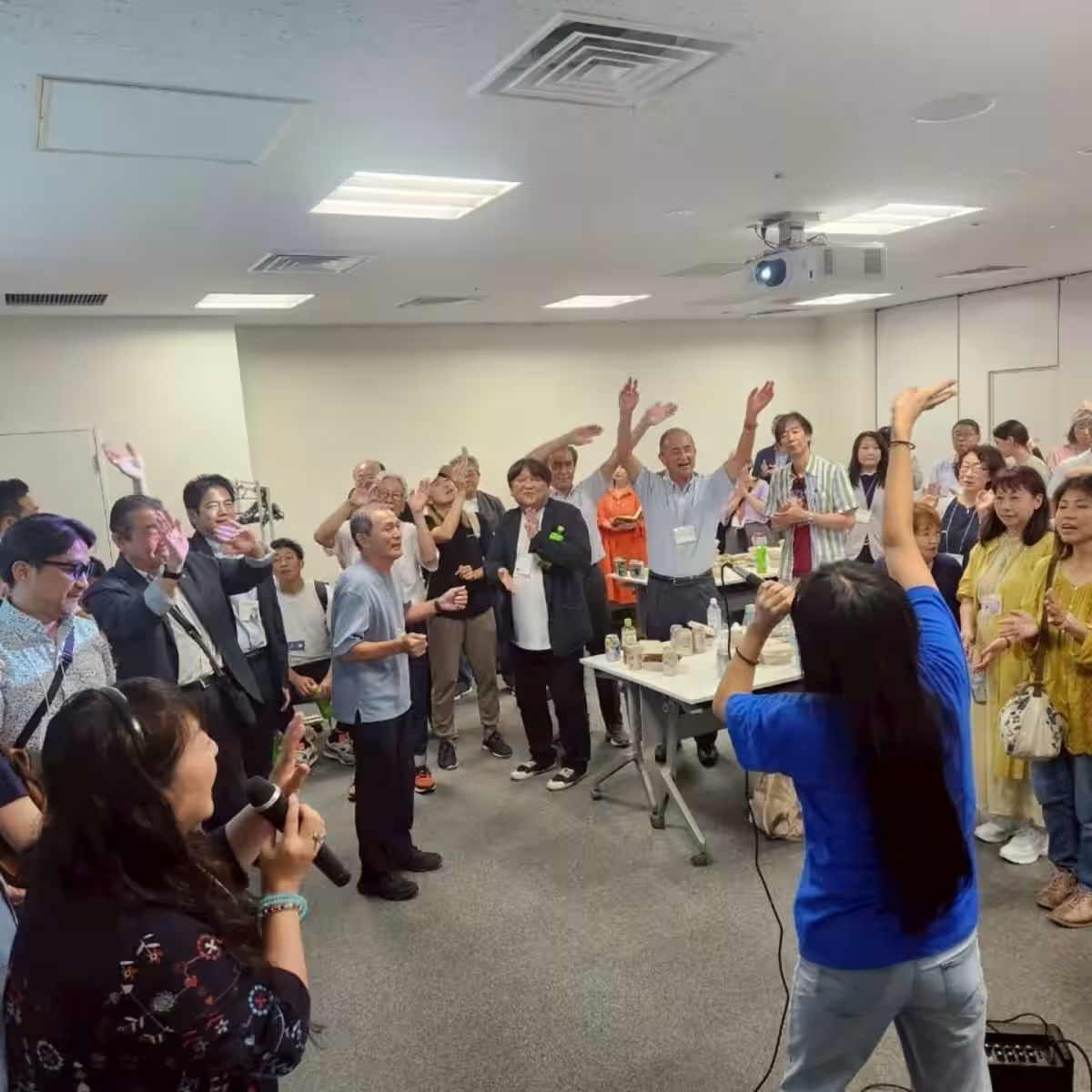

交流会の開催

第二部では、顔見知りや顔なじみになれる交流会が行われ、「湘南ともいきかかり」や「自助カナ楽団」のスペシャルライブも開催されました。ここで生まれるゆるやかなコミュニティは、地域の絆をより強固にし、災害時の助け合いを促進します。

未来への一歩として

穴澤代表は、地域の皆が日常の中で「ありがとう」と声をかけ合い、助け合える社会を作りたいと強調しました。その目指すところは、誰もが笑顔で暮らせる安全な金沢区の実現です。これは大きな変革の第一歩でもあり、全ての人々が自分の役割を理解することの重要性が強調されています。

次なる取り組み:『自助リハ』

9月20日には、金沢支援学校で『自助リハ』という新たな取り組みが予定されています。これは災害時の避難行動を事前に体験し、改善を図る活動で、地域住民と支援者が協力して実施されます。特別支援学校との関わりを持つことで、多様なニーズに応えられる防災体制の構築が期待されています。

また、横浜市立大学との共同により開発される「避難アプリ」の実験も行われ、デジタルと地域の結びつきを強化する取り組みが進行中です。これにより、誰ひとりも取り残さない避難支援の実現を目指します。

このように、金沢区自助連絡協議会は新たなモデルとして、地域の自助力を高め、災害に備える努力を続けています。地域の未来を支えるその姿勢から、今後も目が離せません。

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。