金沢大学と岡山大学らが宇宙実験基盤に成功:キンギョのウロコ保存技術とは

共同研究成果: キンギョのウロコを用いた保存技術

金沢大学と岡山大学、立教大学、文教大学からなる共同研究グループが、宇宙実験を支援するための重要な成果を発表しました。この研究は、金沢大学環日本海域環境研究センターの鈴木信雄教授らが中心となり、キンギョ(Carassius auratus)のウロコを対象に行われました。

ウロコの保存技術

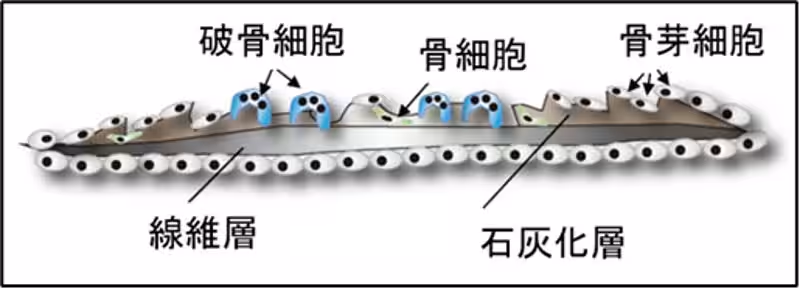

具体的には、キンギョのウロコを0.1%の次亜塩素酸で滅菌した後、培地の交換を行わずに低温(4℃)で1週間以上も保存しても、ウロコに含まれる骨芽細胞や破骨細胞の活性が維持されることが実証されました。この技術によって、宇宙での実験に必要な細胞活性鮮度が保てることが確認されたのです。

さらに、予備的実験の結果、なんと3週間以上も細胞活性を維持できることが示されています。これにより、ロケット打ち上げ現場でキンギョを飼育し、パッキングする必要がなくなるという画期的な状況が生まれました。

宇宙実験への応用

この研究がもたらす最大の利点は、宇宙実験における技術的な進展です。日本で保存されたウロコを低温で運搬し、NASAなどの国際宇宙ステーション(ISS)へ届けることが可能になります。また、ロケットの打ち上げに伴う予想外の遅延にも迅速に対応できるため、より柔軟な実験スケジュールの構築が期待されます。

本研究は2024年度からJAXA宇宙科学研究所の公募事業の助成を受けて実施されており、2025年度のフロントローディング研究にも選ばれるなど、さらなる進展が期待されています。

研究成果とその発表

この重要な研究成果は、2025年4月7日にアメリカの国際学術誌『Life Sciences in Space Research』に掲載され、みなさんの前に姿を現しました。研究を支えたのは、金沢大学や岡山大学、立教大学、文教大学の多くの専門家たちです。

著者には、鈴木信雄教授をはじめとする各大学の研究者が名を連ねています。この研究は、宇宙環境における細胞の挙動や、宇宙で人間が遭遇するかもしれない疾病に対処する新しい手法を提供するものとして、非常に注目されています。

このような研究が進むことで、将来的には宇宙での実験がより効率的に、また安全に行えるようになると考えられています。私たちの宇宙探索の道は、確実に広がりを見せています。これからの展開に期待しましょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。