岡山大学が主催する次世代電池セミナーの概要と見どころ

岡山大学が開催した次世代電池セミナーの詳細

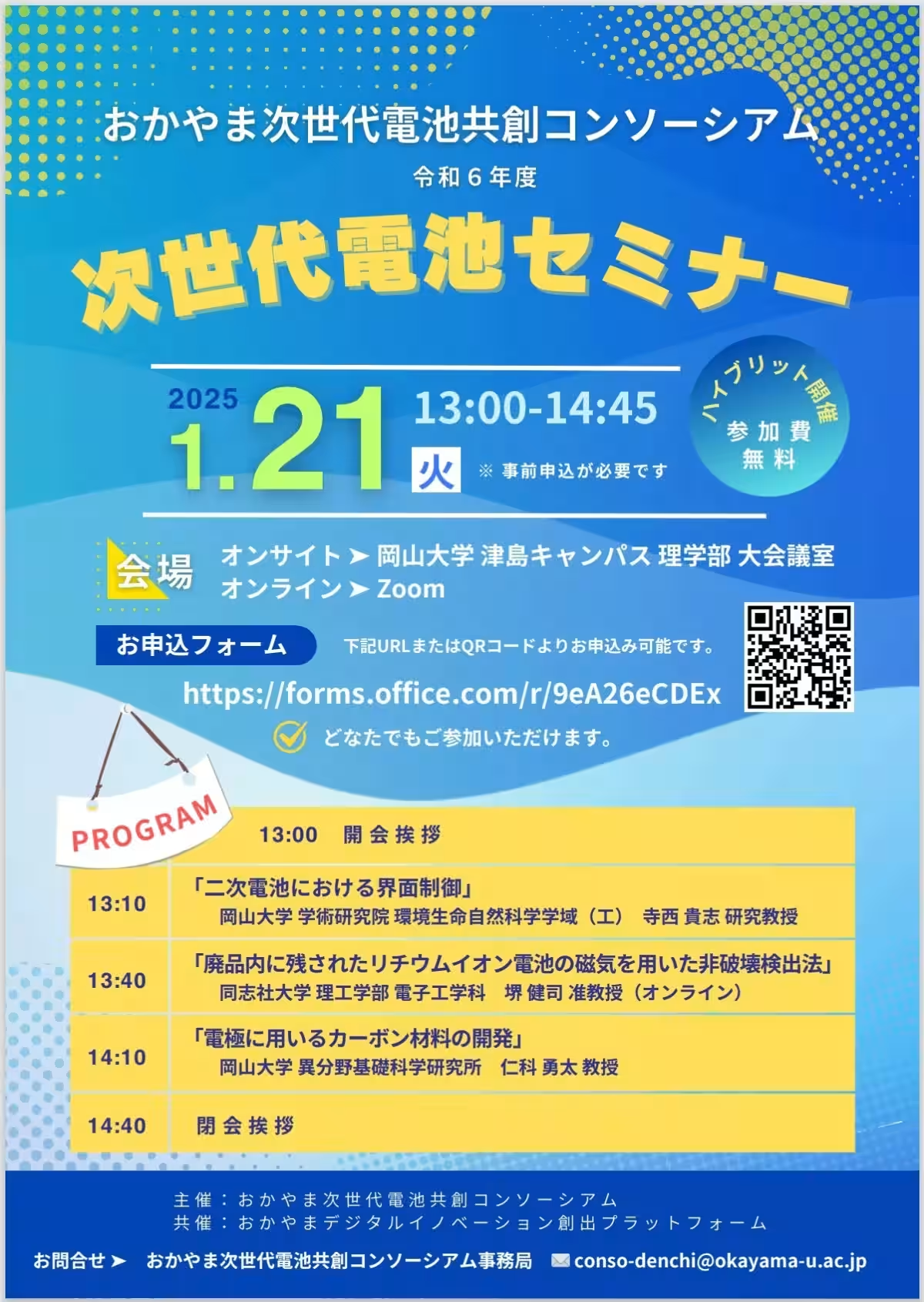

2025年2月9日、岡山大学津島キャンパスにて「令和6年度次世代電池セミナー」が行われました。このセミナーは、岡山県内の研究者たちが一堂に会し、次世代電池技術における最新の研究成果を発表し、意見交換を行う貴重な機会となりました。本記事では、その内容を詳しくお伝えします。

セミナーの運営と目的

国立大学法人岡山大学が事務局を務める「おかやま次世代電池共創コンソーシアム」が中心となり、おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム(OI-Start)と共に主催されたこのイベント。電池技術の進展と実用化を目指し、地域における研究の活性化と産学連携を促進することを目的としています。

開会のあいさつ

セミナーは、コンソーシアム会長である岡山大学異分野基礎科学研究所の仁科勇太教授の開会あいさつからスタート。仁科教授は、「岡山の電池研究・技術を絶やさず、盛り上げていきたい」と強調し、参加者に期待感を抱かせました。

講演内容の紹介

続いて、本学および同志社大学の研究者による講演が行われました。参加者たちは次世代電池に関する最前線の知見を学ぶことができました。

講演1: 二次電池における界面制御

最初の講演は、岡山大学の寺西貴志研究教授による「二次電池における界面制御」。彼は、電池の性能を大きく左右する界面制御の重要性を詳しく解説し、具体的な研究結果を基にした説明が参加者の理解を深めました。

講演2: リチウムイオン電池の非破壊検出法

次に、同志社大学の堺健司准教授がオンラインで「廃品内に残されたリチウムイオン電池の磁気を用いた非破壊検出法」について発表。サーキュラーエコノミーに貢献する新技術について興味深い視点が示され、参加者からは感心の声が上がりました。

講演3: カーボン材料の開発

最後に、仁科教授が「電極に用いるカーボン材料の開発」と題して講演。新素材の可能性について話し、革新的な研究が進行中であることを伝えました。

意見交換も活発に

各講演後の質疑応答や意見交換の時間では、参加者同士の活発な議論が行われ、次世代電池に対する期待の高まりを感じることができました。このような知見の共有は、さらなる研究の発展につながるでしょう。

未来に目を向けて

次世代電池セミナーを通じて、参加者たちは次世代電池技術の将来性や実用化に向けた新たな可能性を確認しました。地域の研究大学である岡山大学の取り組みは、地域経済や環境問題解決に大きく貢献すると期待されています。

今後も岡山大学の研究活動に注目し、さらなる発展を見守っていきたいものです。セミナーの公式情報は、岡山大学の公式サイトでご覧いただけます。

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。