AIとトポロジーを駆使した薄膜技術の新展開がBeyond 5G実現に寄与

AIとトポロジーを駆使した薄膜技術の新展開

先日、東京理科大学、岡山大学、京都大学、東北大学、筑波大学の共同研究グループが、薄膜生成時の枝分かれ現象を解明する新たな手法を発表しました。この研究は、機械学習(AI)を用い、トポロジーや物理の観点から材料のプロセスを解析することで、次世代の電子デバイスに大きく寄与することが期待されています。

研究の概要と背景

薄膜生成時に見られる枝分かれ現象は、樹状成長とも呼ばれ、材料の電気的特性に多大な影響を与えます。この研究では、数学的なトポロジーと自由エネルギーを用いた機械学習解析が行われ、薄膜結晶の生成過程での枝分かれのメカニズムが明らかにされました。

特に、Beyond 5Gの実現に向けたテラヘルツ周波数帯で動作する高性能なデバイスが求められる中で、高品質な薄膜結晶の作製技術が必要とされていました。今回の成果は、この過程において重要な役割を果たすと考えられています。

技術の詳細と多層膜の可能性

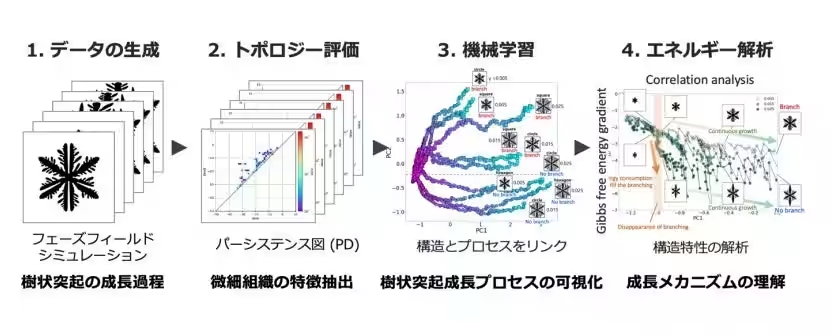

薄膜生成時の枝分かれ構造は、通常、成長過程で厚みが不均一になったり、表面が凹凸になったりする原因となり、最終的な製品の品質を下げる要因となります。この研究グループは、樹枝状の成長過程にフォーカスし、数学的トポロジーの概念を利用してそのプロセスをリンクしました。

具体的には、薄膜の生成過程を「データ生成」「トポロジーによる評価」「機械学習による可視化」といったステージに分け、自由エネルギーの変化を解析する手法を築き上げました。このアプローチにより、薄膜の生成メカニズムを定量的に理解することが可能となりました。

特に注目すべきは、銅基板上に生成されるグラフェンや六方晶窒化ホウ素(h-BN)からなる多層膜の性能です。これらの材料は、高い電荷移動度を示し、半導体デバイスや通信技術、センサー技術への応用が期待されています。さらに、この技術を用いることで、高品質な薄膜を効率的に生成し、デバイスの性能を向上させることが可能になります。

研究の意義と今後の展望

今回の研究成果は、2025年4月8日に専門論文誌「Science and Technology of Advanced Materials: Methods」に掲載される予定です。この成果は、数学、物理、AIを結合させた新たなアプローチを開拓した点でも重要です。従来の顕微鏡観察に頼ることなく、量的な分析が可能となることで、薄膜生成の科学的理解が進むことが期待されます。

AIとトポロジーを駆使することで、Beyond 5Gの実現に必要不可欠な高品質な薄膜の製造と同時に、様々な材料のプロセス最適化にも応用できるでしょう。今後の研究成果が、科学技術の発展にどのような影響を与えるのか、注目が集まります。

まとめ

今回の東京理科大学とその共同研究者たちの成果は、科学技術の最前線である電子デバイスの進化を加速するだけでなく、AIとトポロジーの交差点から新たな研究領域を切り拓くものとして期待されています。今後、彼らの研究がどのように進化し、私たちの未来にどのような影響を及ぼすのか、楽しみにしましょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。