海の未来を担う!神奈川県立博物館での特別授業に選ばれた中学生たちの体験

海の未来を担う!特別授業で学んだ海洋生物の秘密

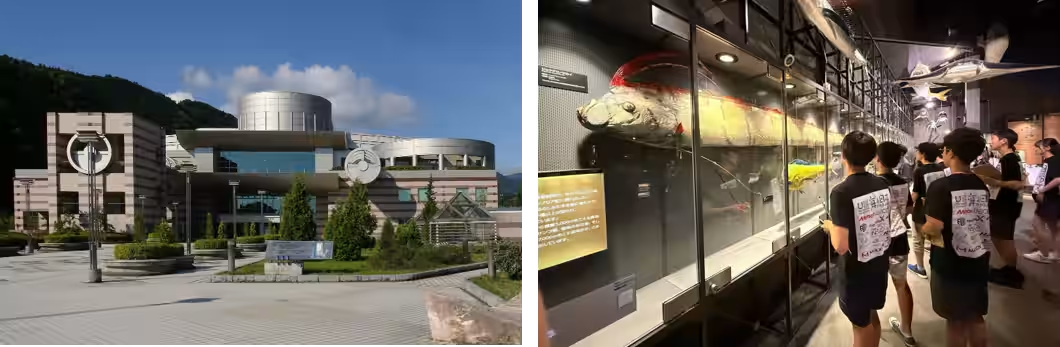

2023年9月15日、神奈川県立生命の星・地球博物館では、重要な次世代人材育成プログラム「海洋研究3Dスーパーサイエンスプロジェクト」の特別授業が実施されました。このプロジェクトは全国から選抜された中学生を対象に、海洋生物の研究を通じて未来の研究者を育成することを目的としています。参加者たちは、海洋生物の魅力を深く体感し、研究者たちの熱意を直に感じる貴重な機会を得ました。

博物館での特別授業の概要

この特別授業では、約10名の中学生が神奈川県立生命の星・地球博物館に集まり、教授陣から直接指導を受けます。特に魚類学の専門家である和田英敏先生と、外来研究員の緒方悠輝也先生の講義が行われ、標本資料の重要性や博物館の役割について詳しく学びました。参加者たちは、普段見ることができない博物館のバックヤードを見学し、標本の管理や収蔵の重要性を知ることができました。

講義内容の一端

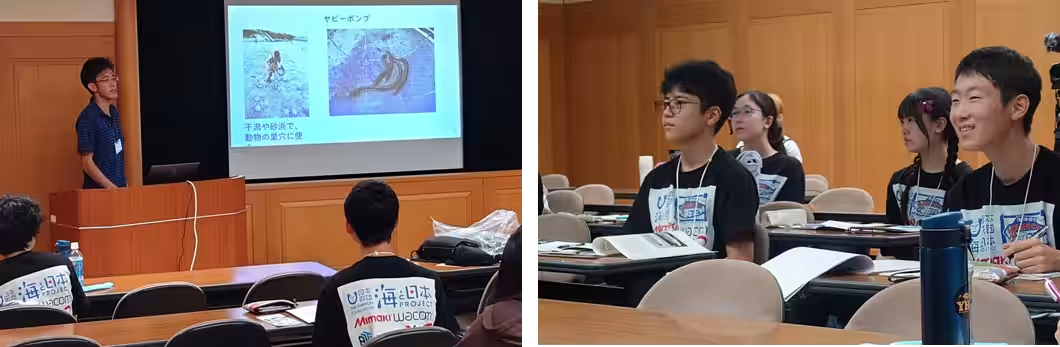

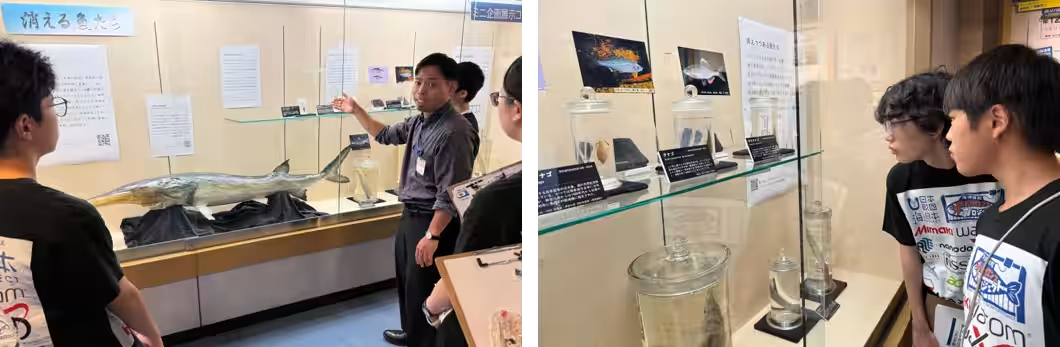

まず、緒方博士からは「魚の採集と博物館への資料登録」がテーマの講義が行われました。魚を採集する方法や、どのようにしてそれが貴重な資料となるのか、具体的な体験談とともに解説が行われ、研究生たちは興味津々で耳を傾けました。その後、和田先生が標本資料の役割について話し、一つ一つの標本が持つ学術的価値や、未来の研究への貢献について教えました。特に「消える魚たち」という展示についての解説は心に残ったようです。

積極的なバックヤード見学

講義の後には、普段は入ることができない博物館のバックヤードへと進み、研究生たちは実際の標本に触れる機会を得ました。和田先生が紹介した「イズベニハゼ」という非常に貴重な標本は、まさに研究現場の一端を体感させた貴重な瞬間となりました。また、サメの歯の標本を通じて、食性や生息場所の違いによる形状の違いを学び、海洋生物の多様性の理解を深めることができました。

探究心を刺激する授業

本授業は、参加した中学生たちにとって大きな刺激となりました。彼らは、標本の管理方法や採集の意味を学び、専門的な知識を身につけました。一つの体験が彼らの探究心をさらに高め、新たな興味を引き起こすきっかけとなったのです。参加した生徒の中には、標本の学術的意義を理解し、研究へ対する意欲が一層強くなったと語る声が多く聞かれました。

未来の海洋研究者たち

「海洋研究3Dスーパーサイエンスプロジェクト」の最大の特徴は、参加者が自身の興味を基に約8ヶ月間かけて海洋生物について探究していく点です。今回の特別授業を通じて、研究生たちは自らの学びを深め、貴重な経験を積みました。海洋生物の重要性を学んだ彼らは、将来、海洋研究の分野で活躍する人材として期待されています。今後もこのような素晴らしい機会が続き、未来の海を担うステップになることを願っています。

この特別授業は、神奈川県立生命の星・地球博物館における教育の一環であり、次世代の研究者たちが海洋生物の重要性を理解し、実践的な知識を身につけるための大きな一歩となったのです。

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。