コロナ禍での小児蘇生法に関する研究結果とその影響について

コロナ禍での小児蘇生法に関する研究成果

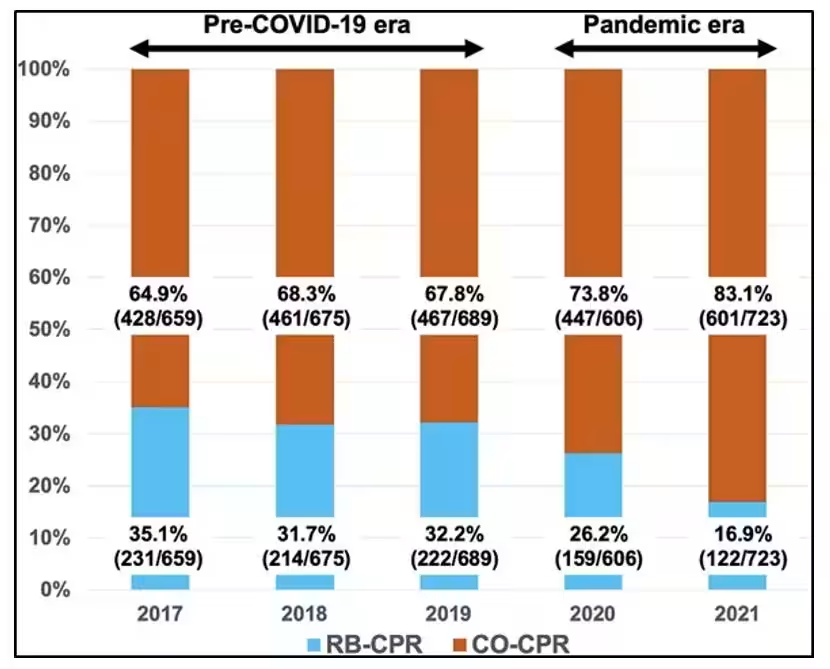

岡山大学の研究チームが発表した調査によって、コロナ禍における小児の院外心停止に対する蘇生法の実施状況が明らかになりました。本研究は、全国の心停止患者に関するデータを収集した「All-Japan Utstein Registry」を基にしています。このデータは、コロナ流行前(2017-2019年)と流行中(2020-2021年)での小児患者に対する蘇生法の普及状況を比較しています。

研究の背景と目的

小児の院外心停止は、窒息や溺水などの呼吸障害によるものが多く、適切な蘇生法が極めて重要です。これまで、成人においては、目撃者による「胸骨圧迫のみの蘇生」(Compression Only CPR)が推奨され、この方法が広まりました。しかし、コロナウイルスの流行により、人工呼吸を含む複雑な蘇生法を実施することに多くの人が躊躇しました。これにより、小児においても人工呼吸の実施が減ったことが懸念されています。

研究結果

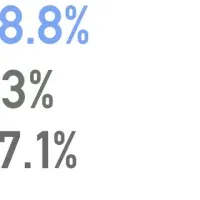

調査の結果、コロナ禍において小児への人工呼吸実施率は約12%低下したことが分かりました。これに対し、胸骨圧迫のみの蘇生法が増加したことで、子どもたちの死亡や重症後遺症のリスクが高まったとされています。具体的には、年間約10.7人の子どもが、適切な蘇生が行われていれば救えた可能性があることが示唆されています。この結果は、今後の小児蘇生法の教育においても重要な指針となるでしょう。

研究者たちの意見

研究グループの小原隆史講師と内藤宏道准教授は、「子どもの心停止は社会全体にとって重大な問題であり、我々はどのようにして子どもをもっと安心して助けられる社会を実現できるか考え続けなければなりません」と語っています。このコメントは、研究者としての責任を強く感じさせるものであり、今後の対策を示唆しています。

まとめ

この研究結果は、コロナ禍による蘇生法の変化が子どもの命にどれほど影響を与えるかを改めて考えさせるものです。感染症対策を講じながらも、いかに小児の救命を守るかが今後の大きな課題となるでしょう。社会全体での意識改革と、教育の充実が求められます。耐久性のあるポケットマスクの開発や、実際のケースを通じた蘇生法のワークショップも重要です。これにより、より多くの子どもが助けられる未来を目指していきたいと思います。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。