檀家制度に対するさまざまな意識と離檀の現実: 調査結果を探る

檀家制度に対するさまざまな意識と離檀の現実

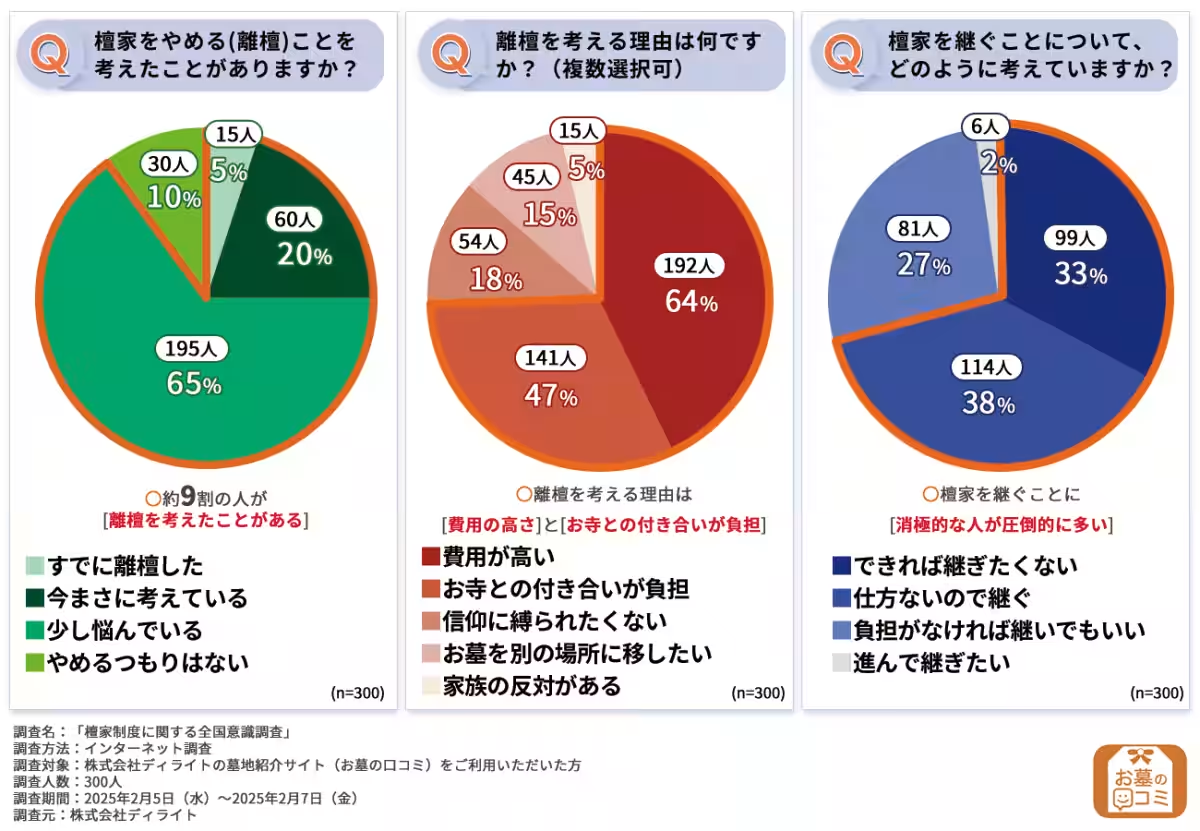

近年、日本の檀家制度に関して非常に興味深い調査が行われました。株式会社ディライトが実施したこの調査では、すでに檀家になっている方や離檀を検討している方々を対象に、檀家制度に関する意識が探られました。調査結果によれば、なんと約9割の人々が離檀を考えたことがあると回答しました。この結果は、伝統的な檀家制度が時代と共に変わりゆく社会でどのように受け入れられているのかを示しています。

調査背景と目的

檀家制度は、日本の仏教文化に深く根ざした、故人を供養するための仕組みですが、近年の少子高齢化やライフスタイルの変化により、その形が問われるようになっています。多くの方が「檀家を続けるべきか、離檀すべきか」と悩む現状があり、特に経済的な負担が浮き彫りになっています。しかし、ただ離檀することのリスクや、その際の困難さについてはあまり理解されていないのが実態です。

調査結果の概要

調査によると、離檀を考える理由のトップが「費用が高い」という回答で、実に64%がこれに該当しました。また、「お寺との付き合いが負担」と感じている方も47%に達しました。一般的に、檀家を継ぎたくないと考える人が33%、仕方がないので継いでいると考える人が38%を占め、すなわち約7割の人々が消極的な姿勢を示しています。これらの統計的データから、現代社会における檀家制度への懐疑的な見方が強まっていることが分かります。

経済的負担が鍵

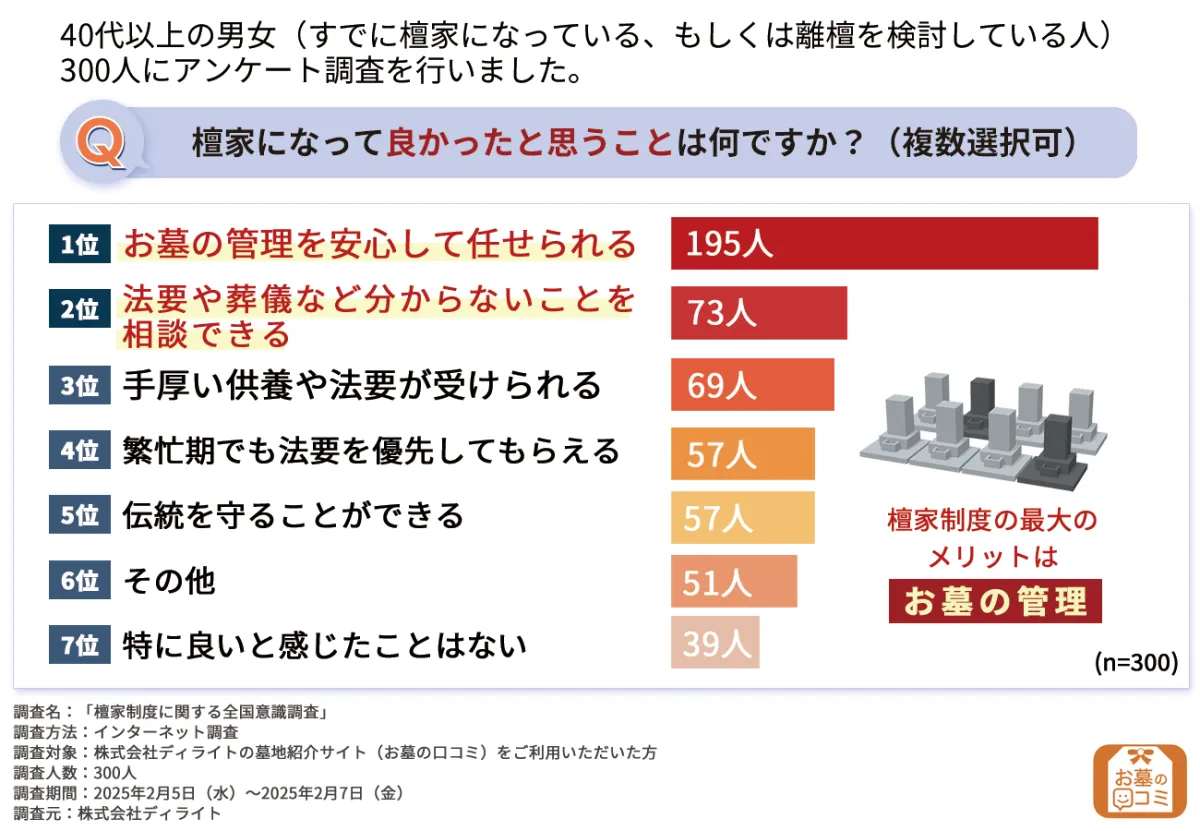

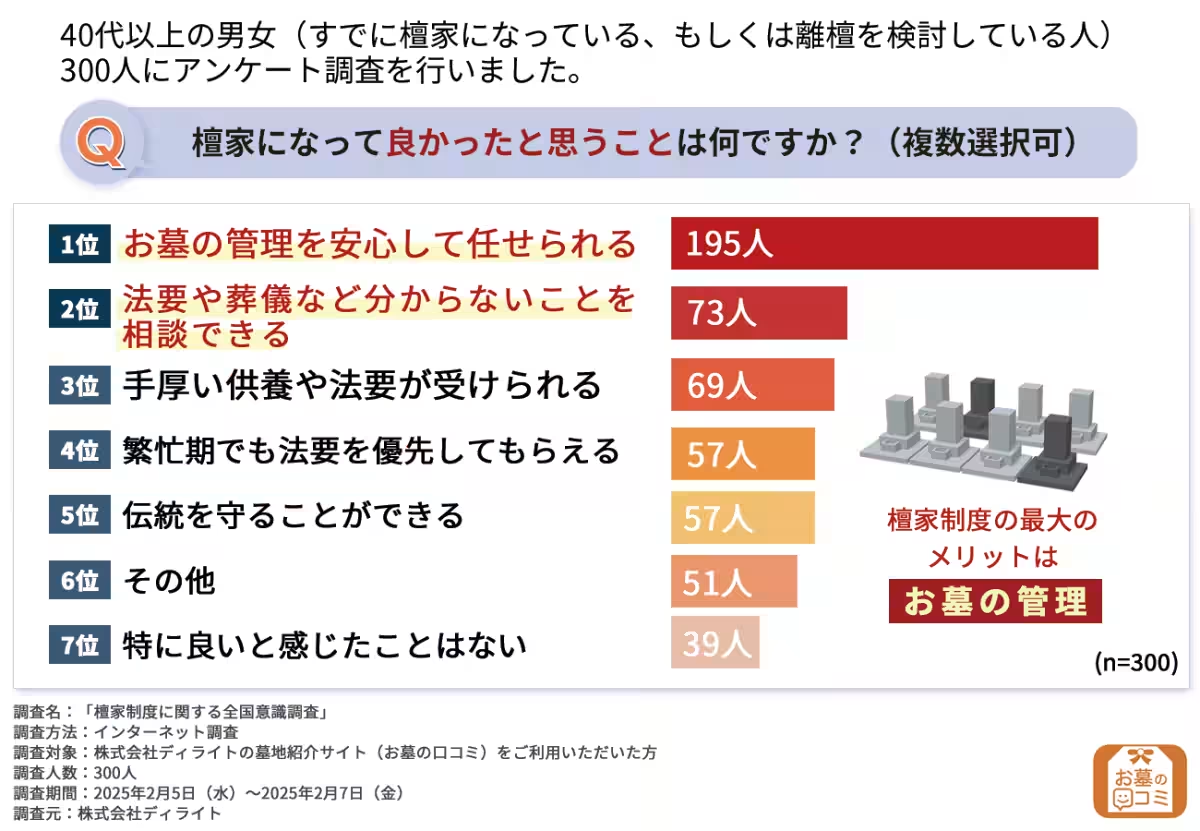

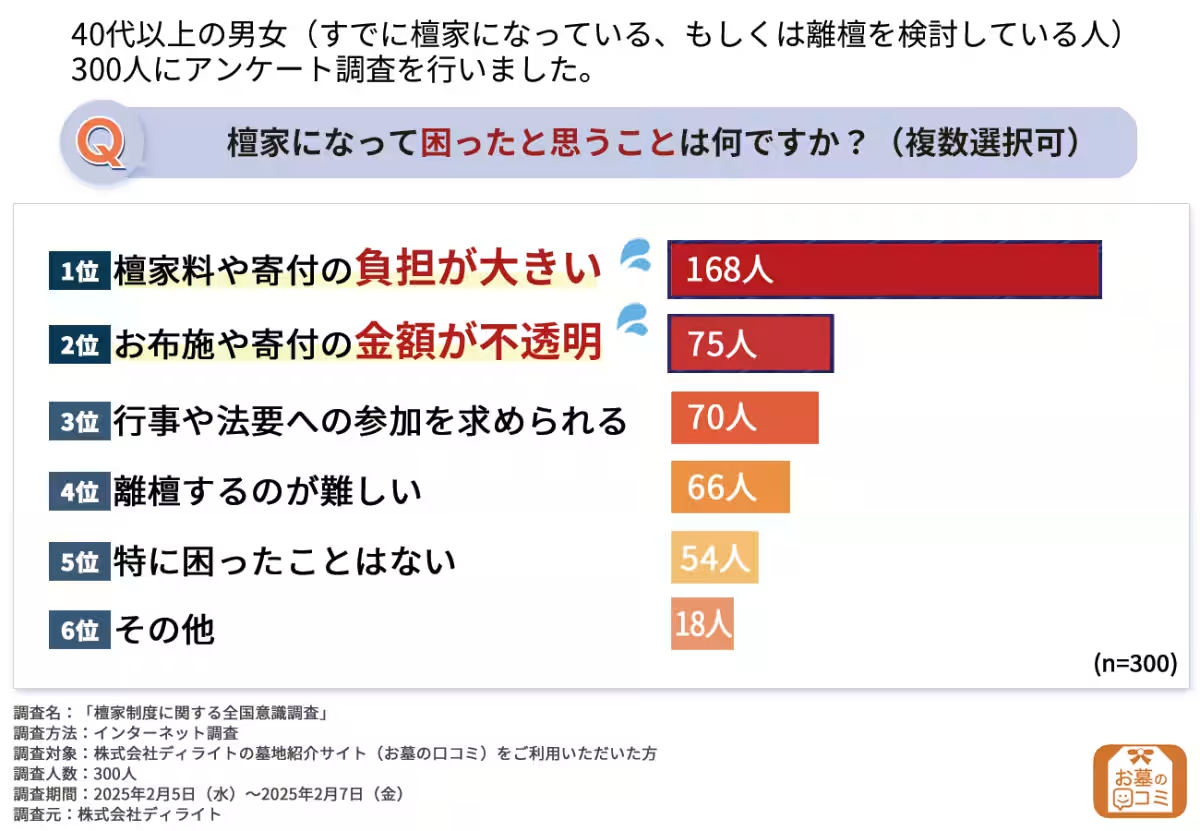

この調査で特に注目すべきは、檀家制度の年間費用についての結果です。ほとんどの人が「1万〜5万円」を支払っており、その半数以上が「仕方がないが負担を感じる」「高すぎると感じる」と答えています。さらに、檀家制度が提供しているメリットとしては「お墓の管理を任せられる」という声が最も多かったものの、この制度が持つデメリットとして「金銭的な負担の大きさ」や「不透明な取り決め」が多く挙げられました。

未来を見据える

現在では、永代供養や樹木葬といった新しい供養の形も増え、檀家にならずとも自分に適した供養方法を選ぶ人々が増加しています。これは、多様化する現代社会の中で、伝統的な檀家制度が見直されるきっかけともなっていることでしょう。株式会社ディライトが運営する『お墓の口コミ』では、霊園や供養プランを比較して自分に合った供養方法を選べるサービスを提供しています。これにより、利用者が安心して選択できる環境が整えられています。

まとめ

この調査結果を受け、今後の檀家制度がどのように変化していくのか、そして新たな供養の形がどのように認識されていくのか非常に興味深いところです。伝統を重んじつつも、現代の価値観に合った新しい供養の方法を模索することが求められています。今後の動向に注目が集まる中、この先どのような選択肢が広がるのか楽しみです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。