会食での飲酒実態と社員の健康意識を探る調査結果

会社員の飲酒実態とその影響を探る調査

接待や会食での飲酒はビジネスシーンにおいてよくある光景ですが、株式会社自然食研が実施した調査によると、約70%の会社員が「断れない」状況に直面していることがわかりました。この調査は、接待や会食で日常的に飲酒する社員と内科医を対象に行われました。名実ともにビジネスの一環である接待や会食ですが、その影響は深刻です。

調査概要

この調査は、2025年9月5日から9月8日までの期間に、インターネットを用いて行われ、501人の会社員と502人の内科医が参加しました。調査結果は、接待や会食の頻度、飲酒量、またそれに伴う体調への影響、さらには理想的なケアについての意見を収集しています。

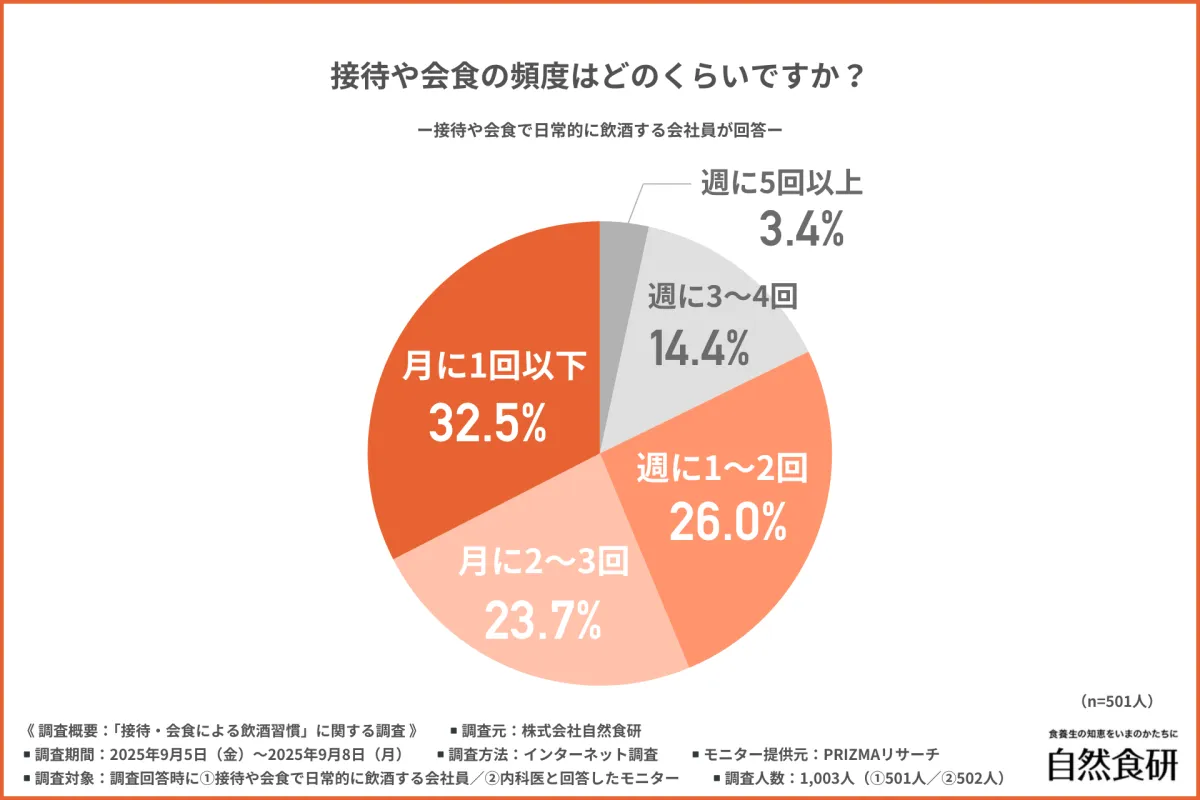

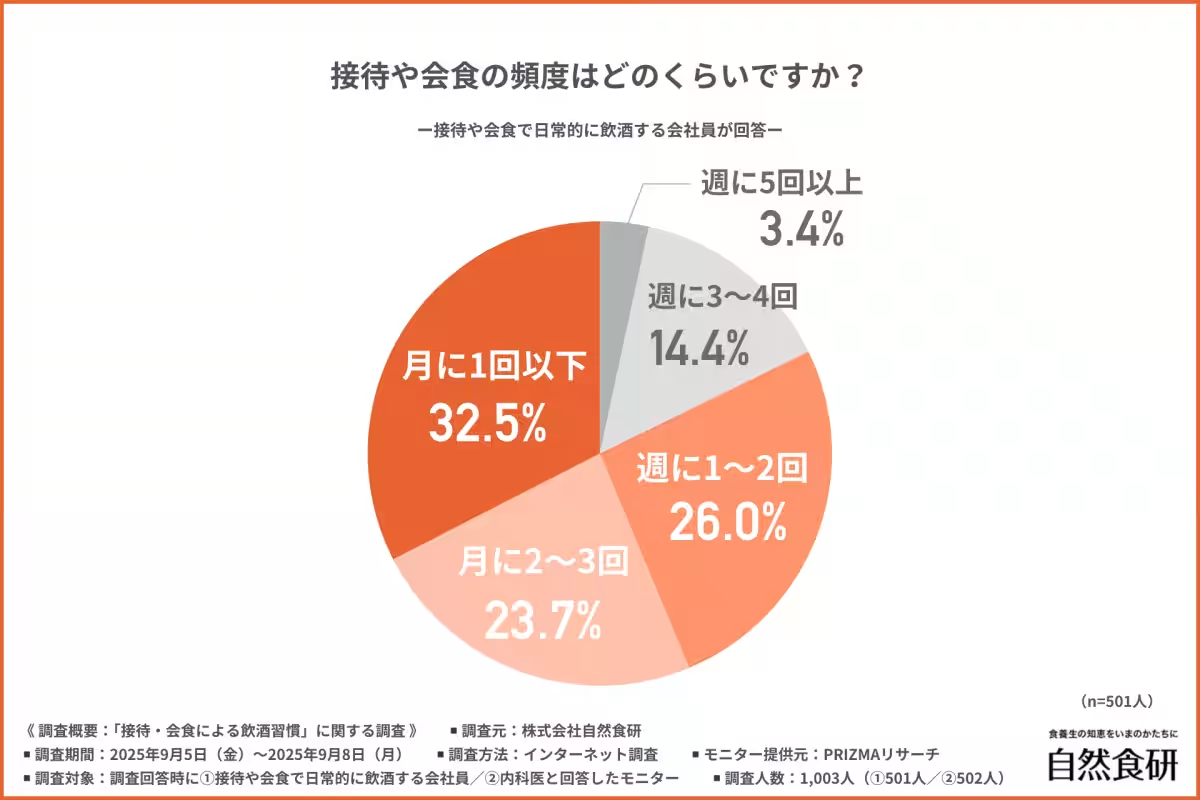

接待・会食の頻度と飲酒量

接待や会食における飲酒の頻度を尋ねたところ、「月に1回以下」と答えた会社員が32.5%で最も多く、続いて「週に1〜2回」が26.0%、「月に2〜3回」が23.7%という結果が得られました。業種や役職による違いが表れています。

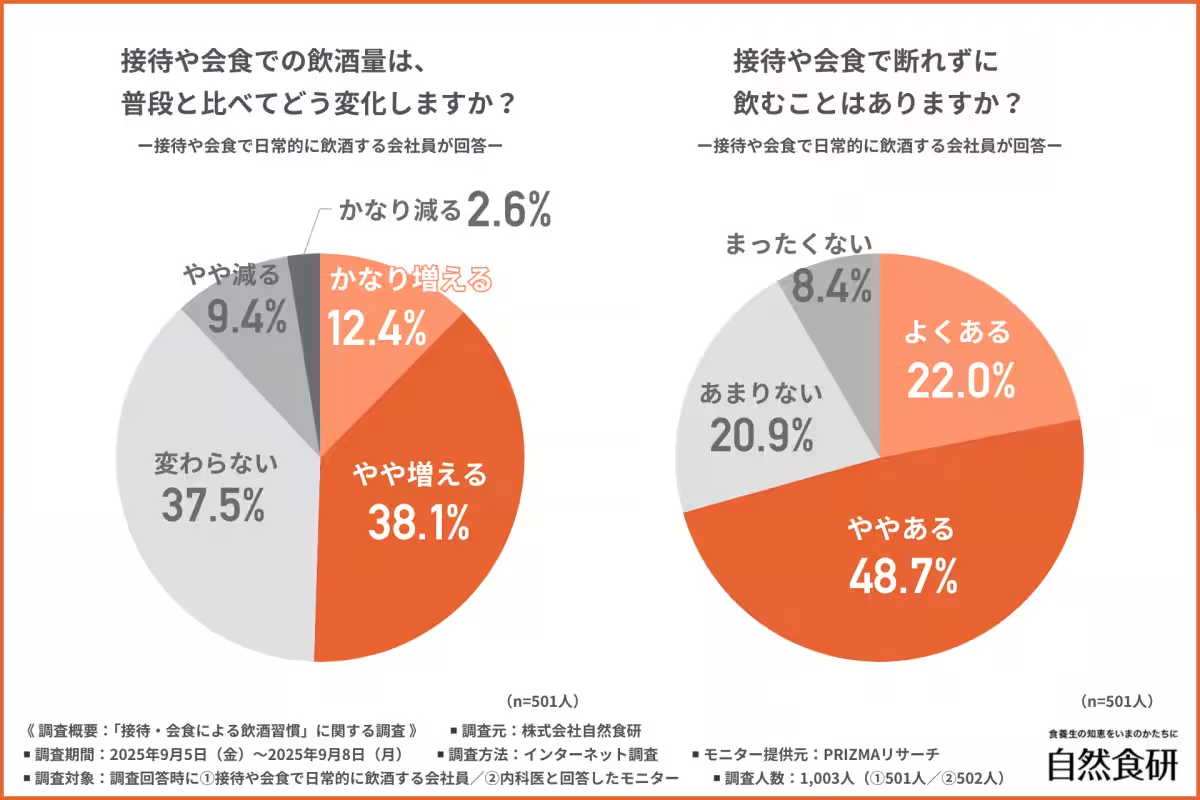

飲酒量については、約半数の回答者が「かなり増える」「やや増える」と答え、普段の生活に比べて飲酒量が多くなることが明らかになりました。このことは、仕事上の関係や場の雰囲気から自分の意志では調整が難しいという実態を反映しています。

飲酒を断れない現実

こちらの調査では、接待や会食でお酒を断れなかった経験についても尋ねられ、約70%の社員が「よくある」「ややある」と応えました。この結果は、ビジネスシーンにおける特有の空気や文化が影響を与えていることを示唆しています。

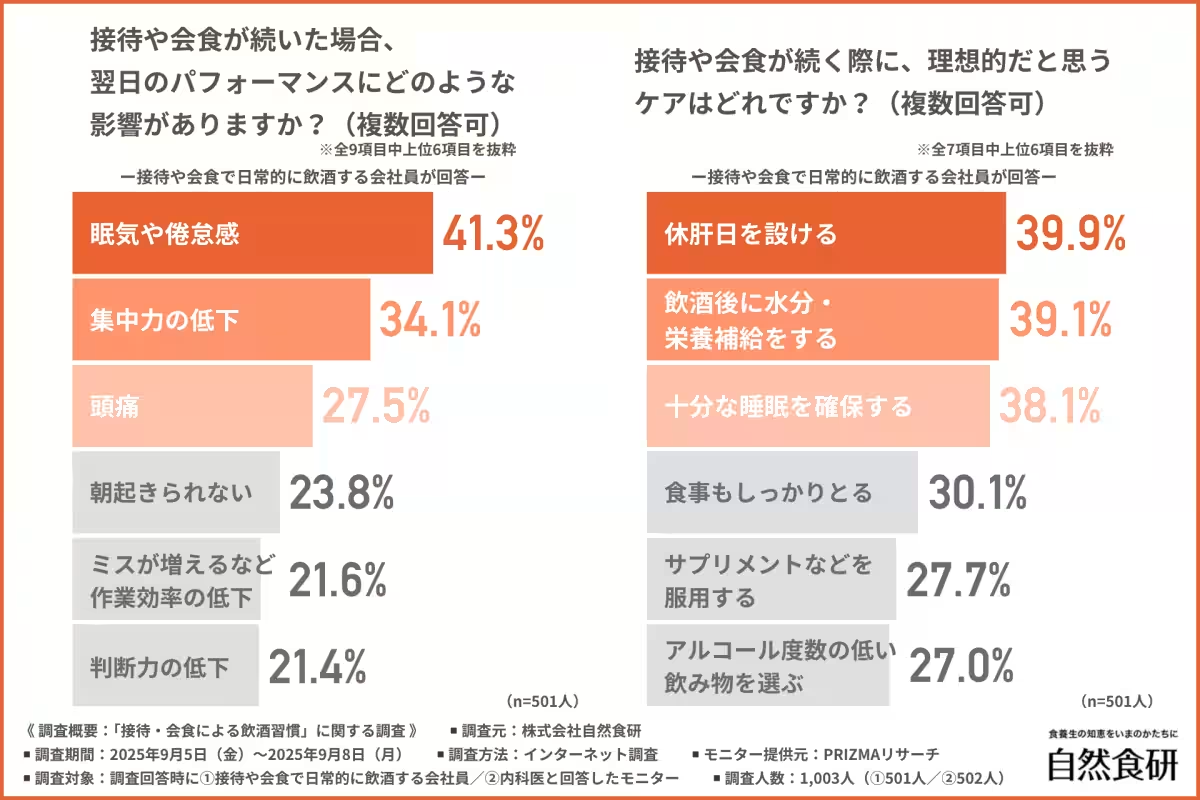

翌日の体調への影響

また、接待や会食の後の体調についても多くの回答が寄せられました。「眠気や倦怠感」を感じると答えた社員は41.3%にのぼり、集中力の低下や頭痛を訴える人も多く、これらは翌日の業務に影響を及ぼす可能性があります。

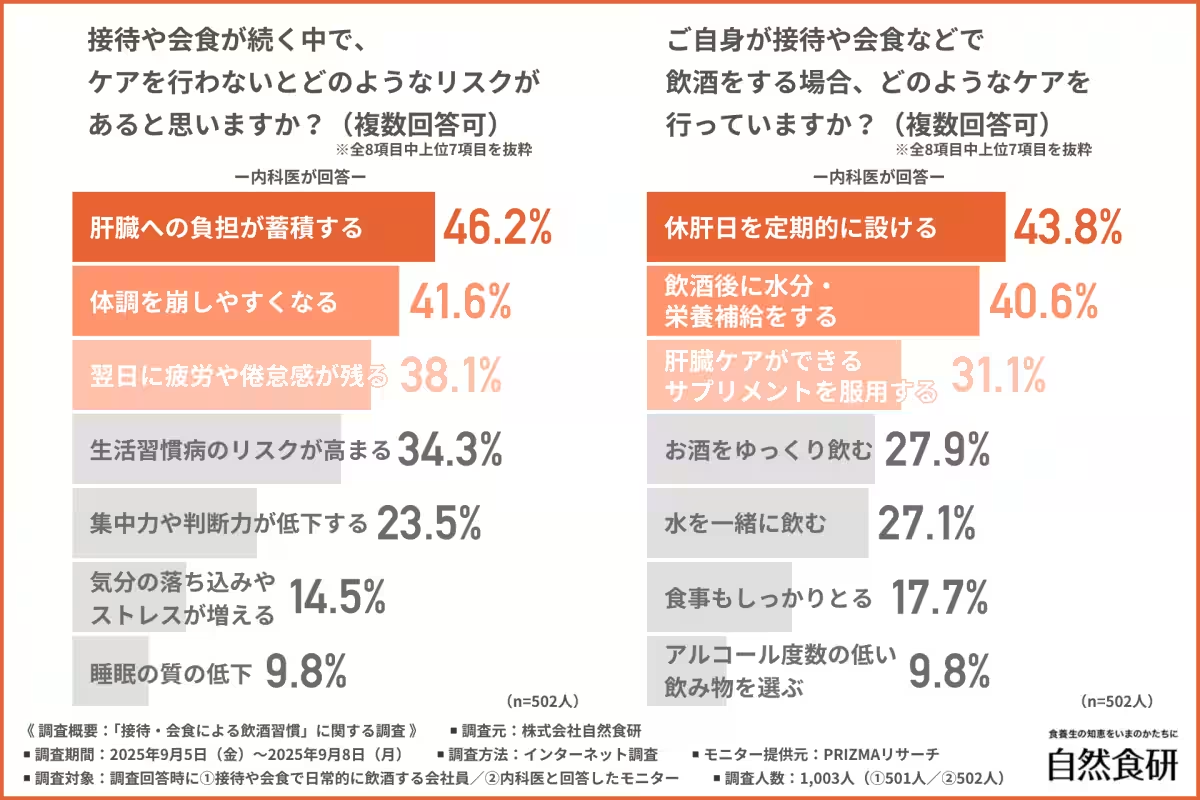

夜の会食の結果、翌日の仕事に多大な不安を抱える会社員の姿が浮き彫りになりました。さらに、彼らは理想的なケアとして「休肝日」を設けることや、飲酒後の水分・栄養補給、そして十分な睡眠を重視していることが分かりました。

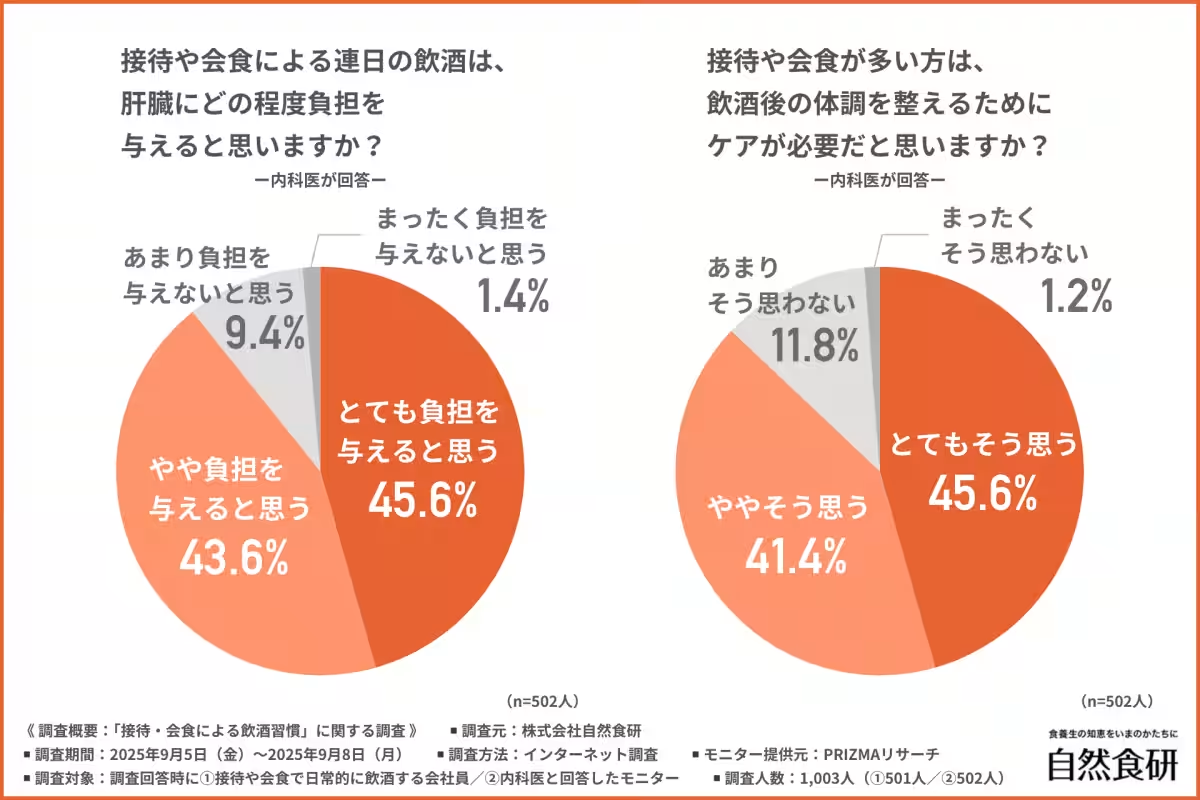

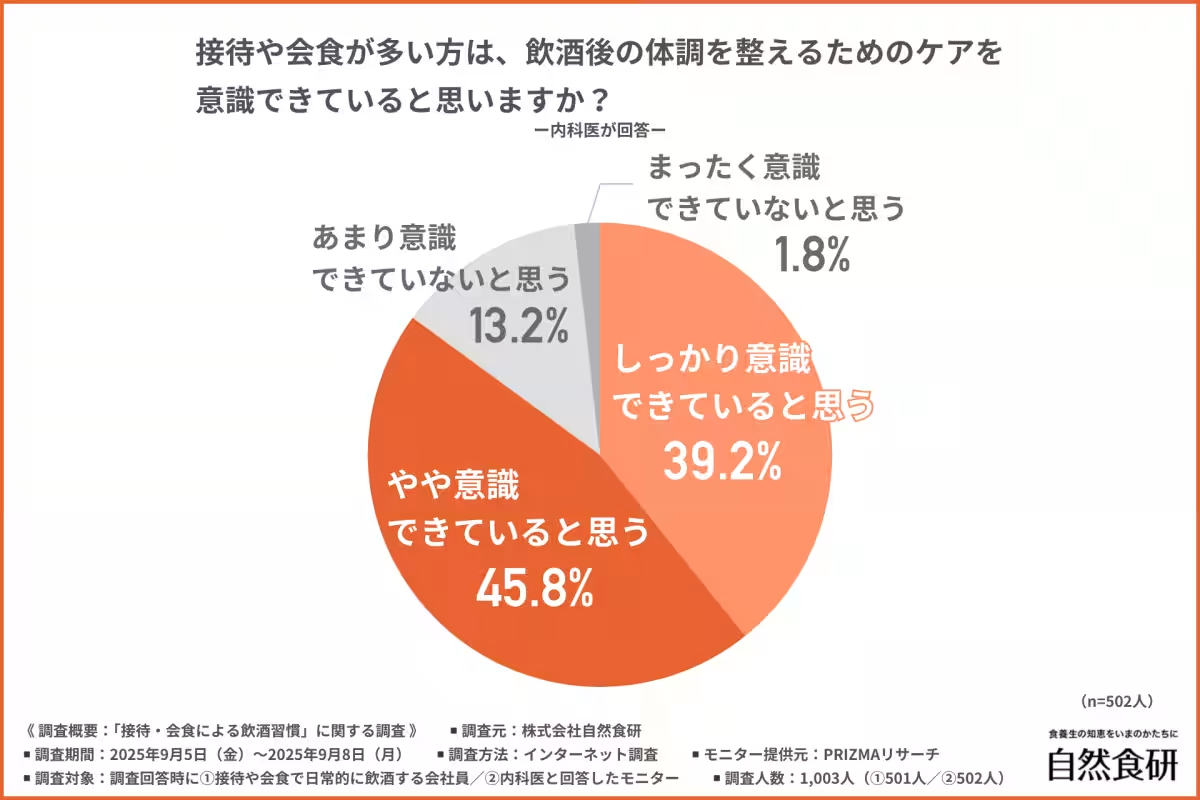

内科医の見解

内科医の意見も無視できません。彼らは接待や会食による飲酒が肝臓に極度の負担を与えると認識しており、約90%が飲酒後の体調ケアの必要性を感じています。内科医は具体的にどのようなケアを行っているのでしょうか。「休肝日を設ける」、「水分・栄養補給をする」、「肝臓ケアができるサプリメントを服用する」という方法が上位に挙がり、これらは社員の理想的ケアとも一致しています。

まとめ

今回の調査によって、接待や会食における飲酒の実態と社員の健康への影響、さらに内科医のアドバイスが明らかになりました。働く人々にとって最適な健康管理を考える上で、休肝日を設け飲酒を管理することは、今後ますます重要なポイントになってくると言えるでしょう。健康を保つための具体的なアプローチを取り入れ、持続可能なビジネスライフを目指すことが期待されます。

自然食研の取り組み

株式会社自然食研では、「しじみ習慣」を通じて、社員の健康をサポートしています。しじみには多数の栄養素が含まれおり、日常的なケアに役立つ商品となっています。ぜひ一度お試しください。詳細はこちらをご覧ください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。