岡山大学が確立した有機高分子熱電材料の新設計指針とは

岡山大学が確立した次世代有機高分子熱電材料の新設計指針

岡山大学(岡山市北区)の林靖彦教授を中心とする研究チームが、有機高分子系複合熱電変換材料に関する新しい設計指針を発表しました。この指針は、排熱を効率的に電気に変換するためのガイドラインであり、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩となります。

熱電変換材料の重要性

近年、世界中で気候変動が問題視されており、持続可能なエネルギー技術の開発が求められています。その中で注目されているのが熱電変換材料です。これらは、排熱を利用して電気を生成することができ、特に工場や自動車などから排出される未利用熱を電力に変換する可能性があります。

特に有機高分子系の材料は、フレキシブルで軽量、かつコストが低く抑えられるため、多様な用途に利用できる利点があります。しかし、熱電変換効率を高めるゼーベック係数と導電率の向上は、これまでは両立しにくい課題でした。

研究成果の概要

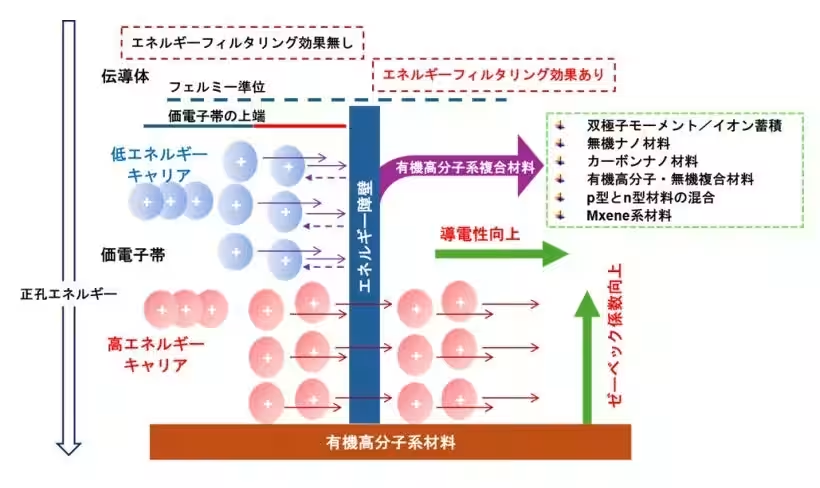

この度の研究では、特に複合材料の界面に焦点を当て、エネルギー障壁を最適化することで、低エネルギーキャリアを遮断し、高エネルギーキャリアのみを選択的に輸送できることを示しました。この「エネルギーフィルタリング効果」により、材料の性能を向上させるための新たな設計指針がもたらされました。

具体的には、界面エネルギー障壁を0.05〜0.1 eVの範囲に最適化することが鍵です。このアプローチにより、150℃以下の低温排熱を効率的に電気に変換する技術が実現可能となります。

応用の広がり

研究成果は、ウェアラブルデバイスやフレキシブルセンサー、自立電源デバイスへの応用を視野に入れており、持続可能なエネルギー技術の基盤を築くものとされています。この技術が実用化されれば、様々な環境でのエネルギー効率の向上につながり、温暖化対策としての効果も期待されます。

国際共同研究の意義

今回の成果は、岡山大学だけでなく、エチオピア、中国、シンガポールの研究機関との共同研究によって実現しました。国際的な協力が生んだこの成果は、熱電変換技術の新たな可能性を示すものであり、社会実装に向けた重要なステップです。

今後の展望

岡山大学は、引き続き持続可能な開発目標(SDGs)を支援しながら、エネルギー変換技術の研究を進めていく方針です。特に次世代の有機材料の開発と熱電技術の向上を目指し、様々なプロジェクトに取り組む予定です。

このように、排熱を有効に利用するための新しい技術の開発が進められていることは、私たちの生活に直結する重要な進展です。そして、これらの研究が持続可能な社会の構築に寄与することを期待しています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。