ウェビナー成功企業の実態調査:リード獲得の秘訣とは?

ウェビナー成功企業の実態調査:リード獲得の秘訣とは?

ウェビナーは、単にオンラインセミナーとして位置付けられているのではなく、企業のブランド認知を高め、新しいリードを獲得するために重要な役割を果たしています。株式会社PRIZMAの調査によると、多くの企業がウェビナーを通してこの目的を達成しています。今回は、この調査結果をもとにウェビナー運営のリアルな姿を探っていきます。

調査の概要

PRIZMAは、1年以上のウェビナー運営経験を持つ担当者507人を対象に、「ウェビナー運営に関する調査」を実施しました。調査では、ウェビナーの目的、開催頻度、集客方法、商談の成約に至るケースなど、さまざまな観点から分析を行っています。これにより、企業がどのようにウェビナーを活用し、成果を上げているのかが明らかになりました。

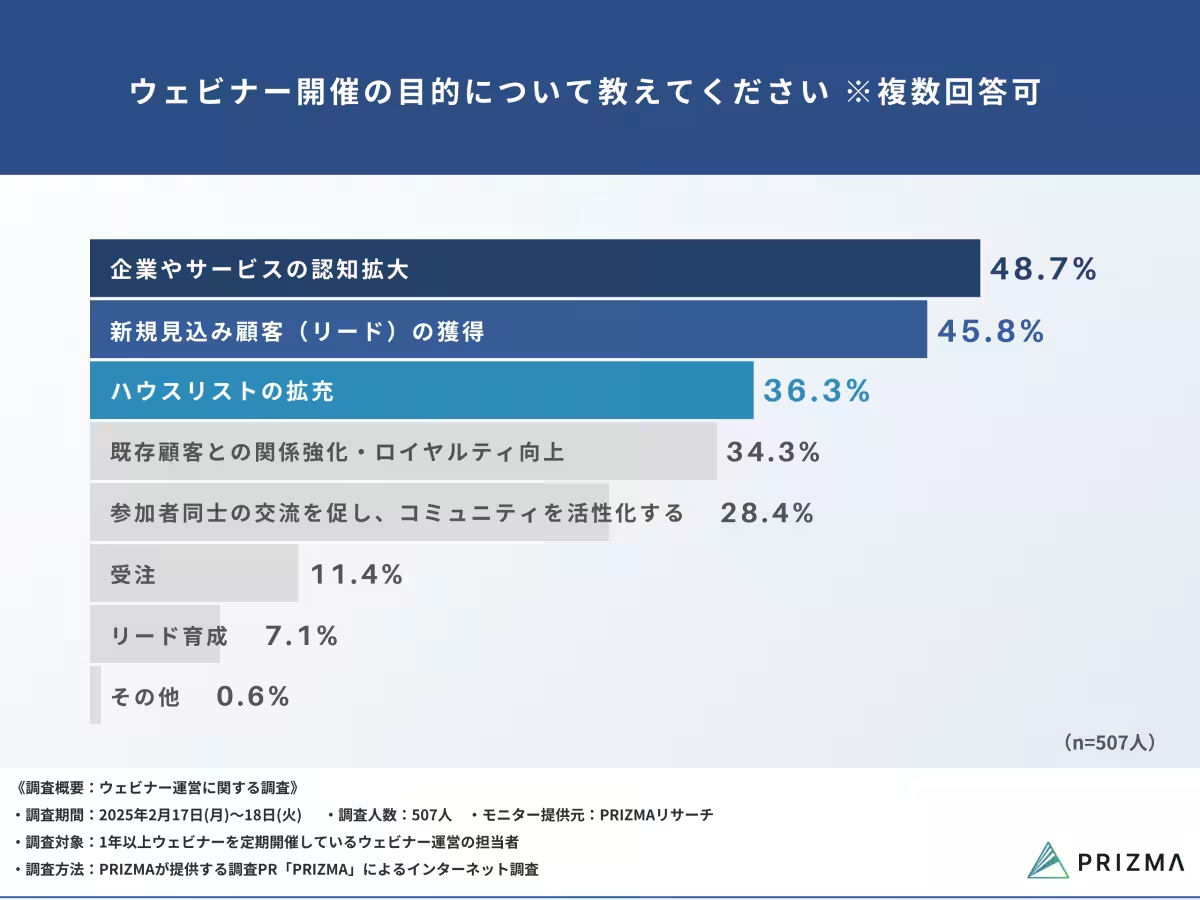

ウェビナーの目的

調査結果では、ウェビナーの主な目的として「企業やサービスの認知拡大」が48.7%で最も多く、続いて「新規見込み顧客の獲得」が45.8%となっています。このことから、ウェビナーは単なるリード獲得の手段ではなく、ブランドを広め、既存顧客との関係を強めるために活用されていることが分かります。特にウェビナーを通じての「受注」や「リード育成」は少数派であり、直接的な売上に結びつくというよりも、マーケティング戦略として長期的に位置付けられています。

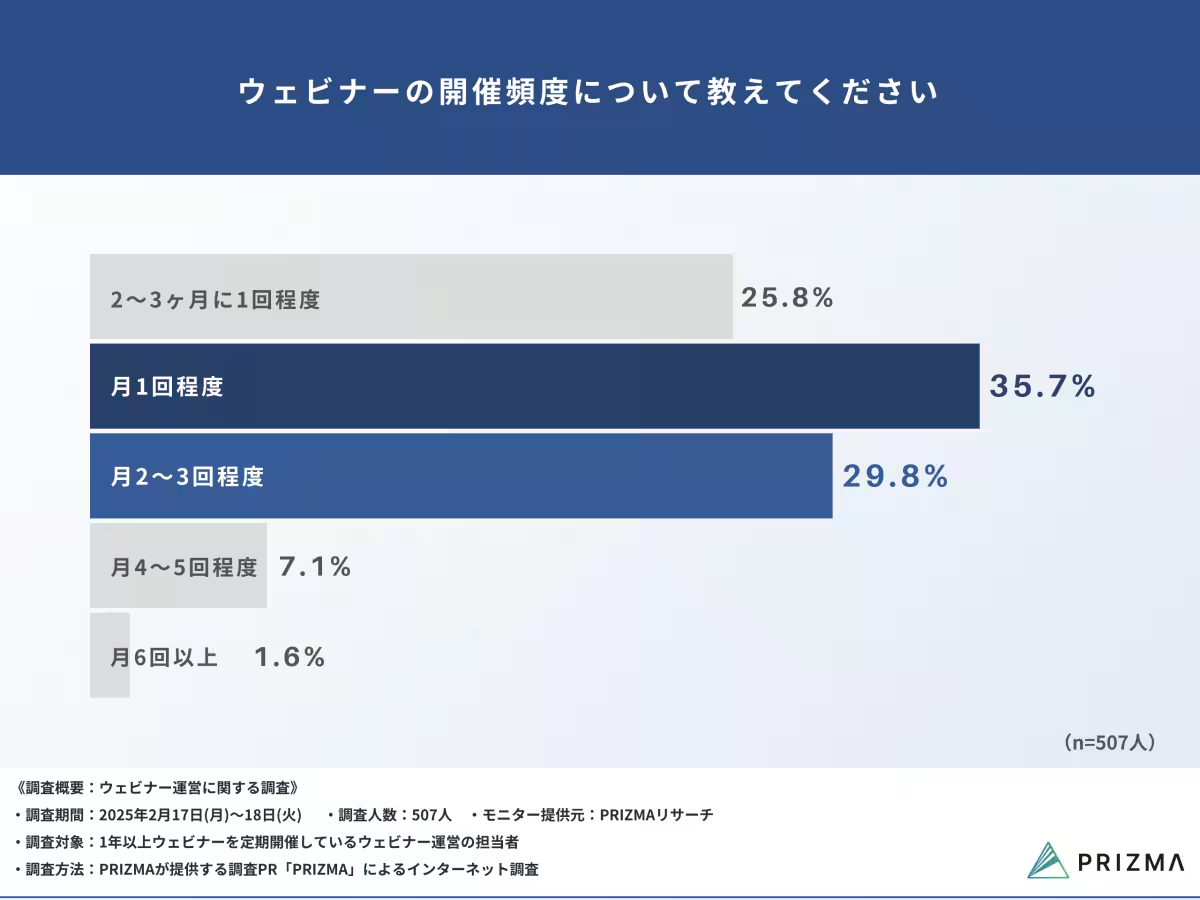

開催頻度と共催の実情

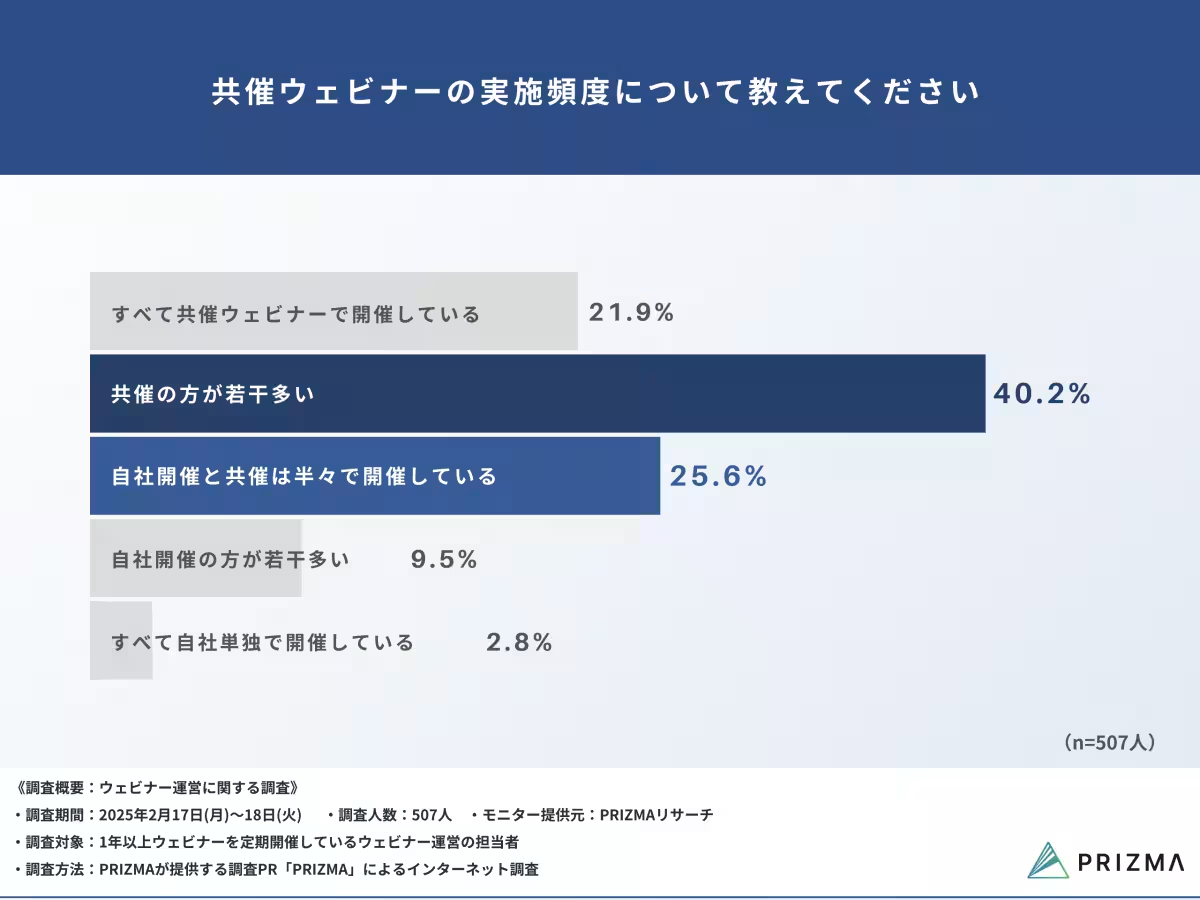

さらに、ウェビナーの開催頻度についても調査が行われ、「月1回程度」が35.7%で最も多い結果に。約7割の企業が月に1回以上の頻度でウェビナーを開催しており、リソースとのバランスを考慮しながら運営されています。また、共催ウェビナーを行っている企業も多く、実施頻度が「共催の方が若干多い」と答えた企業が40.2%に達しています。共催することで、相互集客や専門性の補完が図れるため、多くの企業がこの手法を取り入れているようです。

集客方法と予算配分

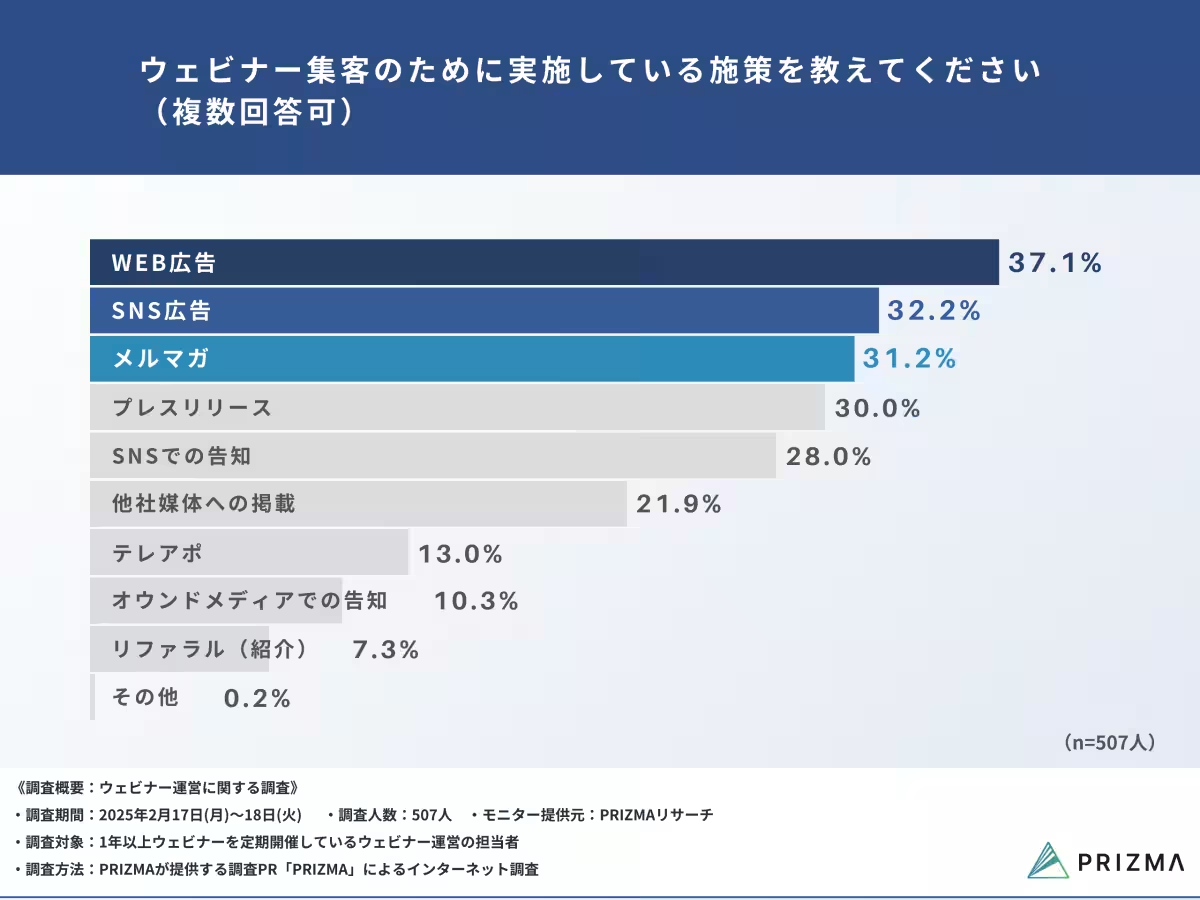

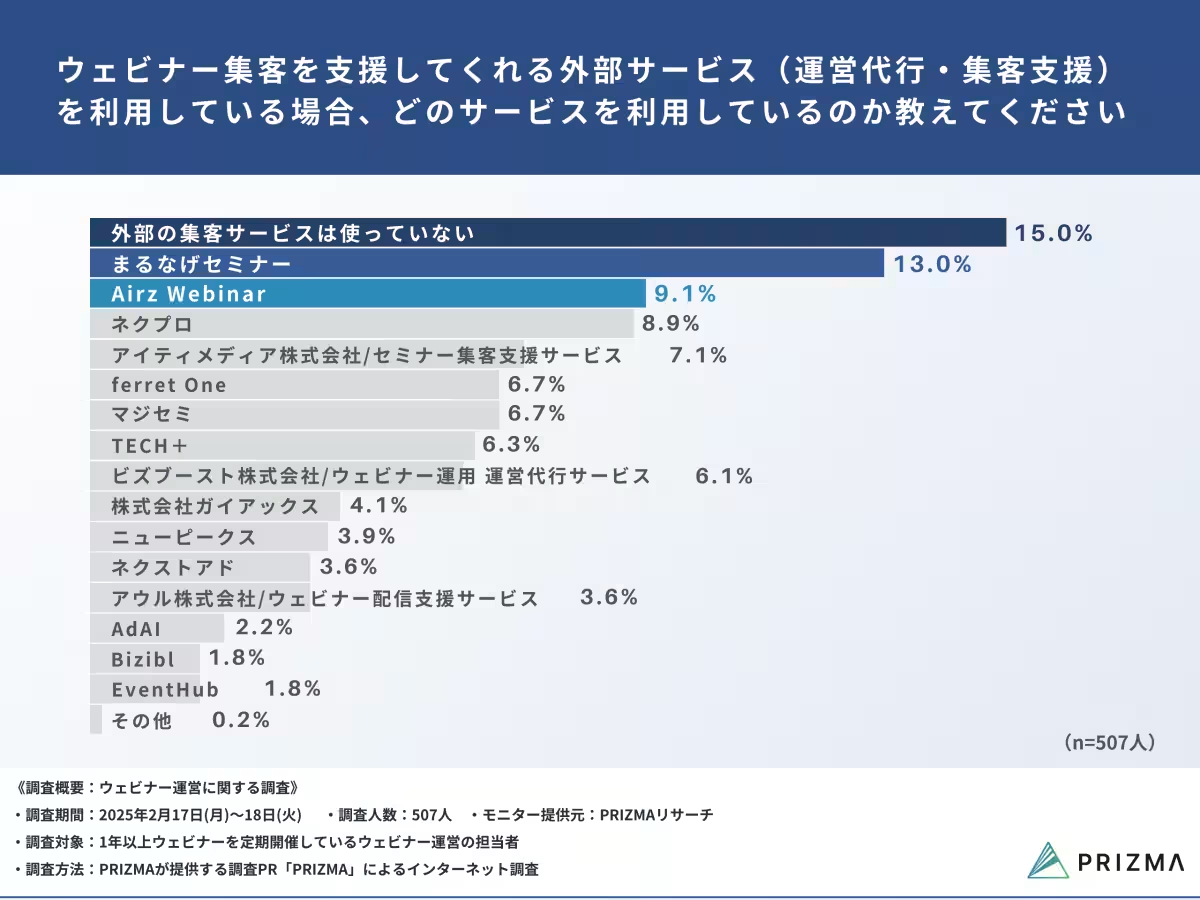

ウェビナーへの集客施策としては、WEB広告が37.1%で最も多く、次いでSNS広告(32.2%)、メルマガ(31.2%)と続きます。企業はデジタル広告を中心に集客を図っており、これにかける予算も各社で多種多様です。また、集客を外部サービスに依頼している企業も多く、58%が何らかの支援を受けていることが判明しました。

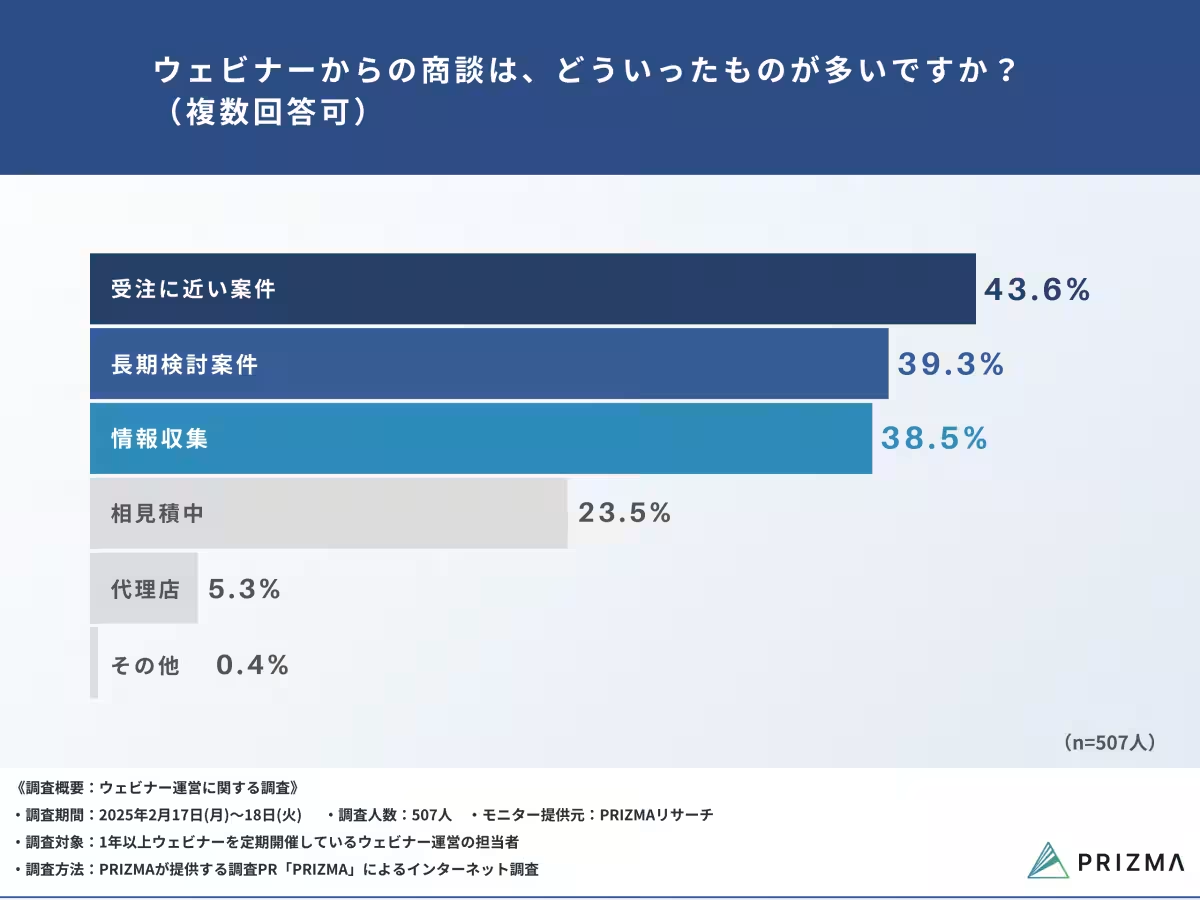

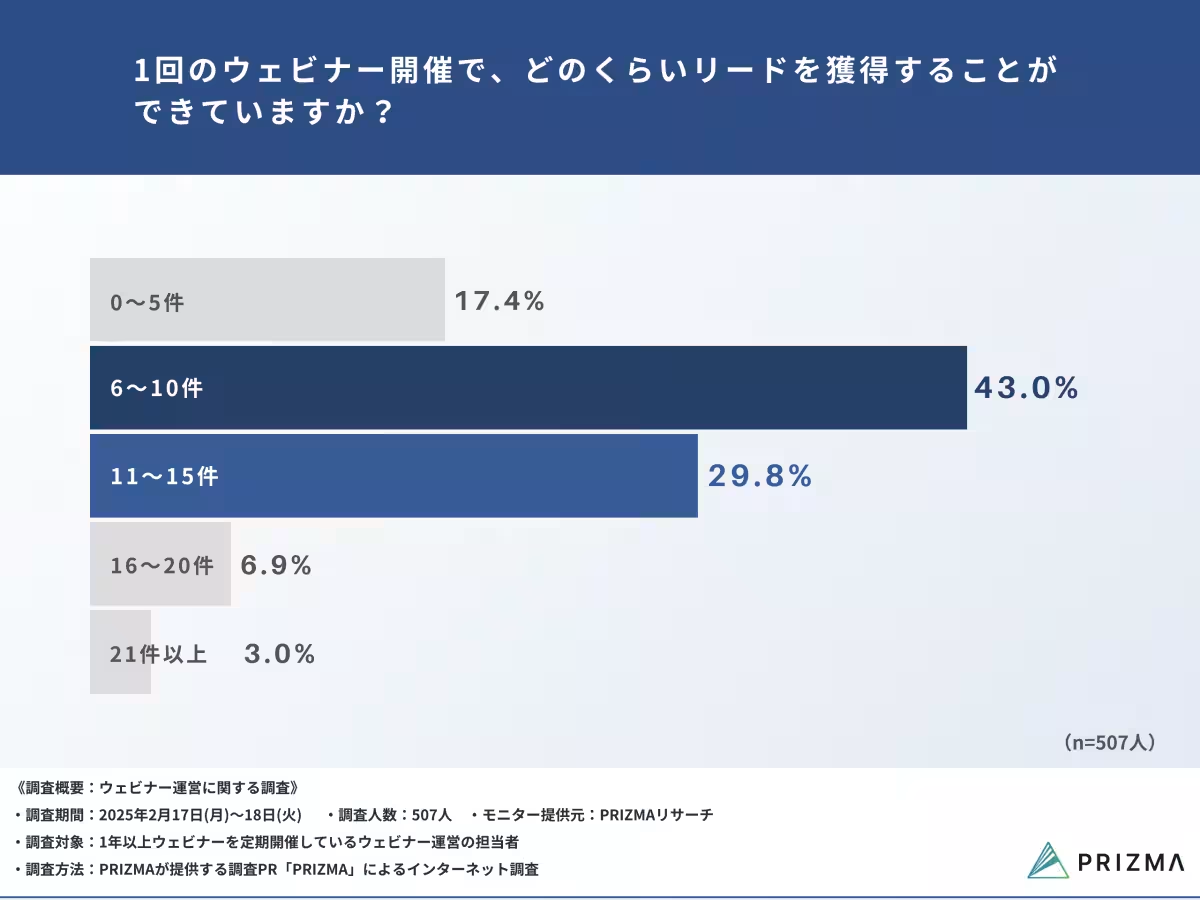

成果と商談の内容

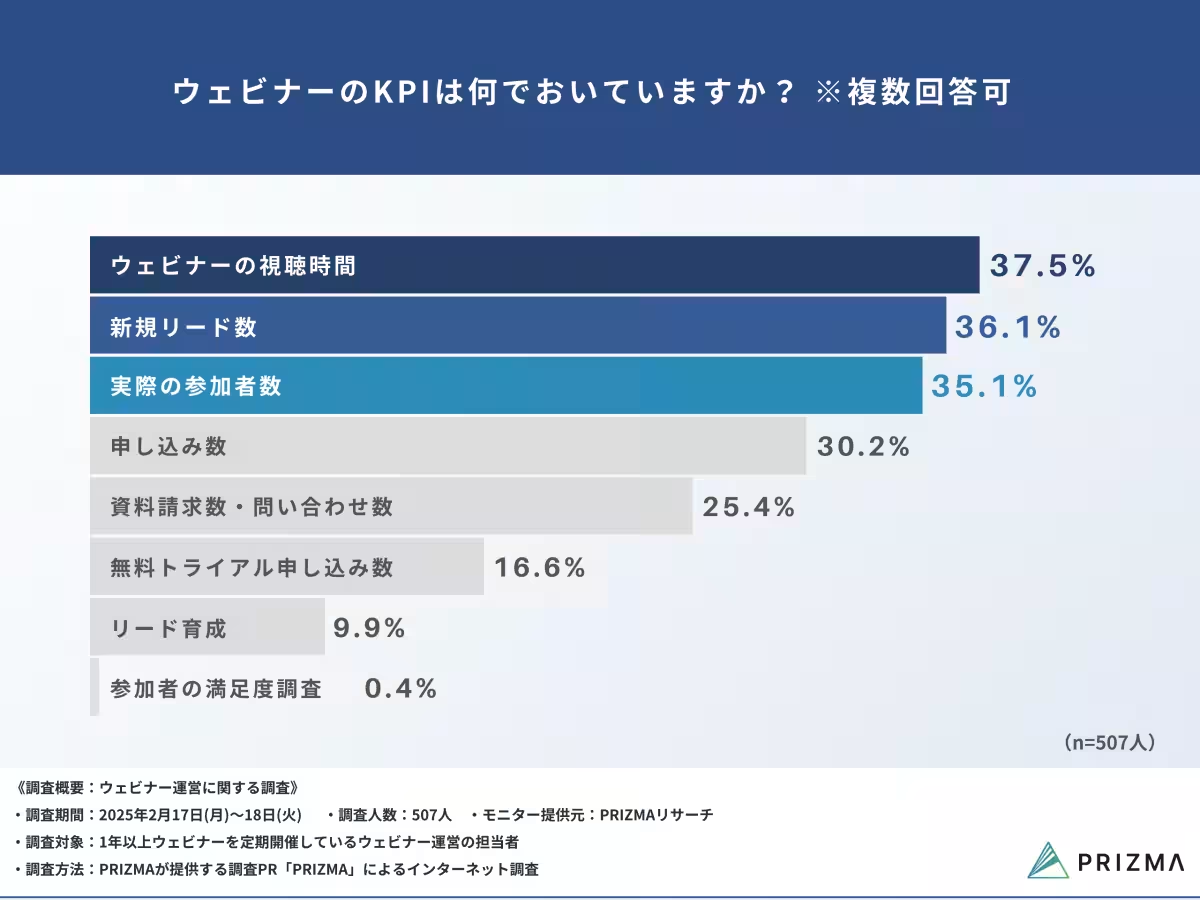

ウェビナーのKPIにおいては、視聴時間(37.5%)、新規リード数(36.1%)、参加者数(35.1%)が重要視されており、特にトピックに対する関心の高さが重要な要素であることがうかがえます。また、ウェビナーからの商談内容は「受注に近い案件」が最も多く、リード獲得数に関しては1回の開催で平均して6~10件が一般的です。

まとめ

今回の調査により、ウェビナーが新規顧客獲得だけでなく、企業の認知拡大や顧客関係の強化に寄与していることが分かりました。また、月に1回以上の頻度で行う企業が多く、共催ウェビナーの重要性も浮き彫りに。今後、より効果的な集客手法とコンテンツの充実が求められる中で、外部サービスの活用やパートナー企業との共催が鍵となるでしょう。ウェビナーの成功に向けた戦略的な取り組みを真剣に考える企業にとって、今回の調査結果は参考になるでしょう。ウェビナー活用に関する詳細なデータは、嗜好に応じて資料をダウンロードしてご確認ください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。