神奈川発!洋上風力BRP高度化への新たな挑戦と地域活性化

神奈川発!洋上風力BRP高度化への新たな挑戦と地域活性化

神奈川県横浜市を拠点とする株式会社まち未来製作所は、横浜市立大学と手を組んで、洋上風力発電に関するBRPビジネスの高度化に取り組む新たなプロジェクトを開始しました。この共同研究は、2024年にスタートした取り組みの初年度の成果を基に、2025年から本格的に展開されることになっています。

社会背景と地域共生の課題

近年、脱炭素社会の実現に向けた取り組みが進む中、政府は洋上風力発電の導入を積極的に進めています。具体的には、2030年までに10GW、2040年には最大45GWの導入を目指しています。しかし、事業収益の低下が地域共生に影響を与えており、円安やインフレによる資材高騰、従来のFIT制度には存在しなかったBRP(需給調整業務)による追加コストなど、多くの課題が企業の収益性を圧迫しています。

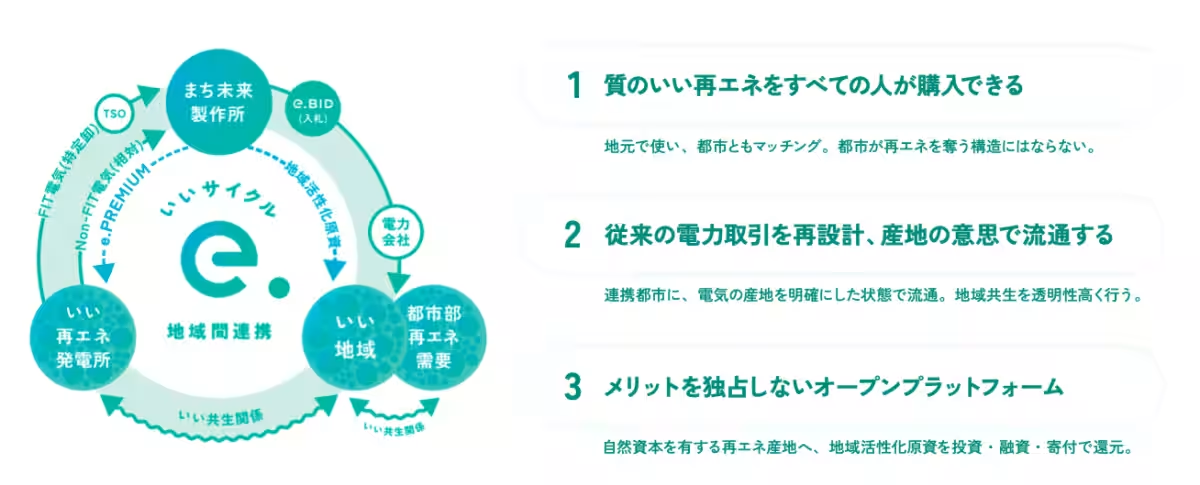

まち未来製作所は、こうした厳しい状況の中、2020年から発電事業の収益改善と地域活性化を同時に実現する「e.CYCLE」の運営を開始しました。2024年には実績として43市町村、350,000kWに達する規模となりました。これにより、地域の活性化を促進しつつ、持続可能なエネルギー開発を実現しています。

BRPの高度化を目指す新たな研究開発

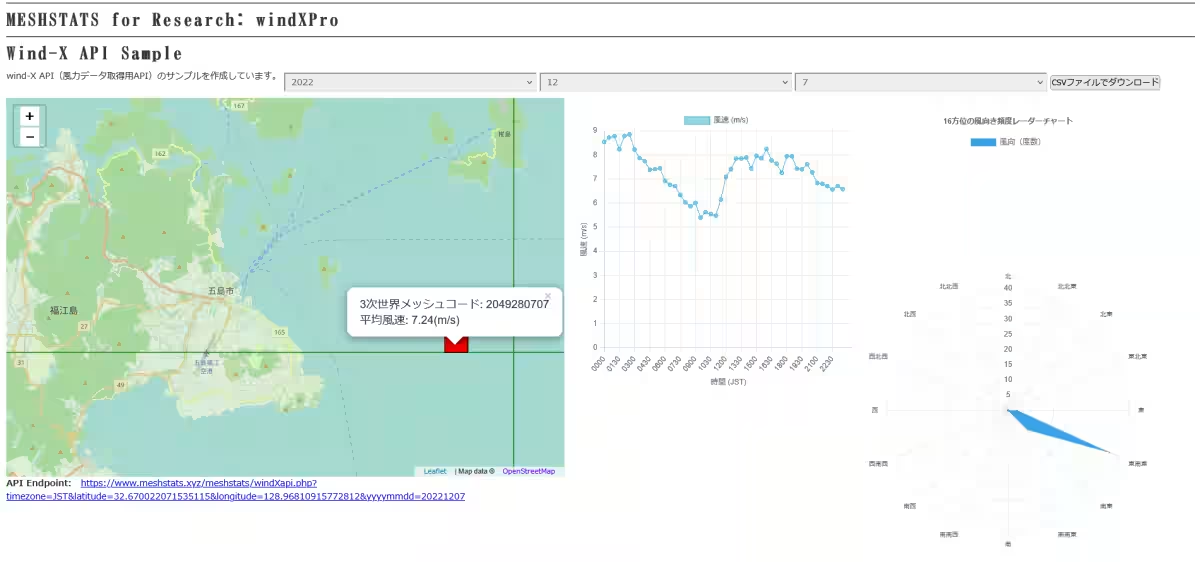

この度、まち未来製作所はBRPビジネスの「低コスト化」と「高付加価値化」を追求する新たな研究開発を開始します。具体的には、2024年度から横浜市立大学と共同で、BRPコスト削減に取り組む予定です。2024年度は、陸上風力と太陽光発電の予測に関するメッシュ気象データベースやAPIの開発、発電量予測モデルの構築を進めました。

さらに、電力トレーディングに関する市場予測モデルの評価も行うことで、BRP業務における大きなコスト削減効果を確認しました。2025年度からは、洋上風力発電の予測精度を向上させるため、波浪データを取り入れた気象予測のメッシュデータベースを拡充する計画です。

高付加価値化の取り組み

まち未来製作所はまた、高付加価値化に向けて、日本版24/7モデルの開発を進めています。このモデルは、再生可能エネルギーの時間帯別発電量を需要側での消費量と適切に連携し、より正確なトレーサビリティを提供するものです。国際標準に適合しつつ、日本の法令に則る形で、RE100企業にも対応したサービスを展開する予定です。

横浜市立大学との共同研究の詳細

まち未来製作所と横浜市立大学の共同研究は、2025年5月から2026年3月までの間に実施され、気象データを用いた洋上風力の発電量予測モデルの開発や、トレーディング予測モデルの評価などが含まれます。この研究は、教授である佐藤彰洋氏が指導を担当し、メッシュ統計データの活用に特化した取り組みが行われます。

未来を見据えた再エネの仕組み

まち未来製作所の「e.CYCLE」は、再生可能エネルギーの地域間流通や地産地消を促進するプラットフォームであり、地域の活性化と再エネの共生を実現するための重要な仕組みです。再エネ導入による地域の発展を期待しながら、今後の展望に目を向けていきたいです。

このように、まち未来製作所は再生可能エネルギーの発展と地域貢献を両立させた取り組みを進めており、さらに多くの地域でその輪が広がることが期待されています。再生可能エネルギーの道筋を示すこのプロジェクトの今後に注目です。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。