岡山大学が地域と研究の未来を切り拓くためのセッションを開催

岡山大学が切り拓く研究の新たな地平線

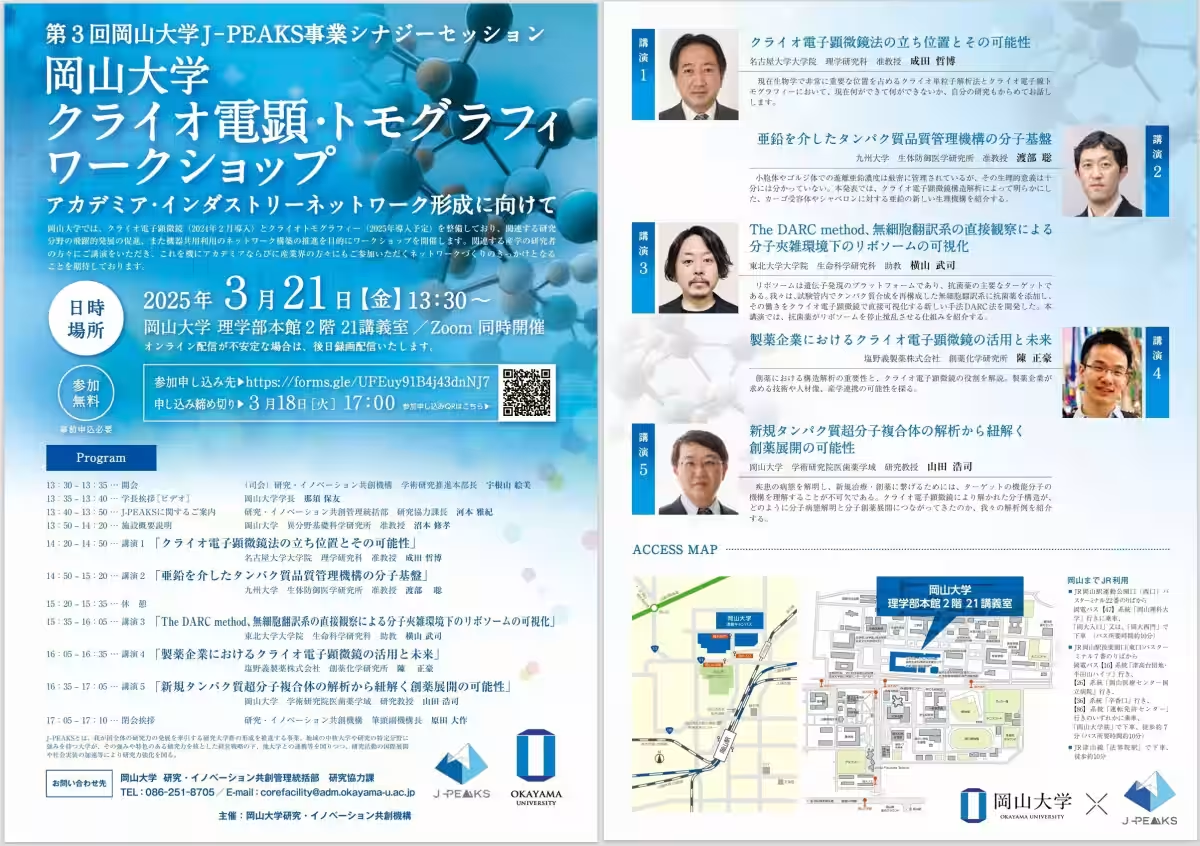

岡山大学が3月21日に開催した「第3回岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)シナジーセッション」に参加者は集まり、同大学の継続的な研究の発展が議論されました。このイベントは、今後導入されるクライオ電子顕微鏡とトモグラフィーに焦点を当て、実践的な研究の成果につなげるためのネットワーキングを促進することを目的に実施されました。

ワークショップの目的と意義

本研修会の重要性は、岡山大学が地域の研究拠点としての役割を強化し、国内外の研究機関との連携を深めることにあります。那須保友学長はビデオメッセージで、2050年に向けた長期ビジョンを示し、先端的な研究設備の共用や学術ネットワークの構築が、大学だけでなく全体の研究力の向上につながることを強調しました。また、研究とイノベーションの共創がいかに地域に貢献するかを語りました。

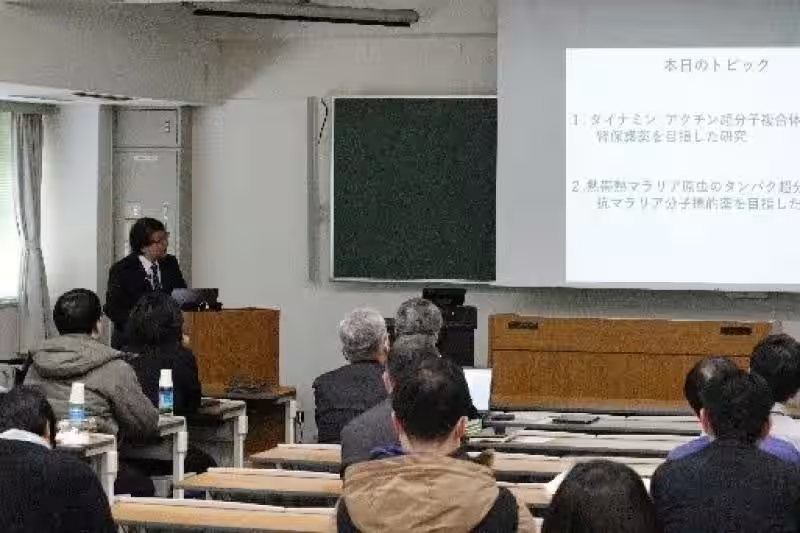

続いて、河本雅紀課長が「人機一体」の研究基盤整備について説明し、技術職員と研究機器の連携が成功の鍵であることを示しました。クライオ電子顕微鏡の利用法については、沼本修孝准教授が具体的に説明し、参加者の興味を引きました。

様々な分野からの講演者たち

講演では、基礎科学から製薬企業に至るまで、さまざまな分野の研究者がその成果と可能性について語りました。名古屋大学の成田哲博准教授は「クライオ電子顕微鏡法の立ち位置とその可能性」について詳細を述べ、九州大学の渡部聡准教授は「亜鉛を介したタンパク質の品質管理機構」をテーマに講演しました。東北大学の横山武司助教は「無細胞翻訳系の観察」について説明し、塩野義製薬の陳正豪研究員は、製薬企業におけるクライオ電子顕微鏡の意義を示しました。さらに、岡山大学の山田浩司研究教授は創薬展開の可能性に関する講演を行い、活発な質疑応答が続きました。

参加者の感想と今後の展望

参加者からは、クライオ電子顕微鏡を利用した研究がもたらす未来に対して期待が寄せられ、イベントの設計に対する高い評価もありました。特に、研究機器の共用化が研究力の向上につながるとの意見が多く見られました。最後に、原田大作副機構長が閉会の挨拶を行い、この取り組みの重要性を再確認しました。

岡山大学のこれから

岡山大学は、文部科学省の事業「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」に基づき、今後も研究基盤の整備を進め、社会変革を実現するための挑戦を続けます。研究成果が地域や世界にもたらす影響には大きな期待が寄せられており、岡山大学の取り組みから目が離せません。このような新たな試みが、地域と社会とのつながりをより深めていくことになるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。