歯周病が血糖値の変動に与える影響を岡山大学が実証

歯周病が血糖値の変動に与える影響を岡山大学が実証

最近、岡山大学の研究者たちが行った新たな研究が注目を集めています。この研究は、口腔の健康状態が全身の健康にどのように影響を及ぼすかを探るもので、特に歯周病が糖尿病の血糖値の日内変動に与える影響を明らかにしました。

研究の概要

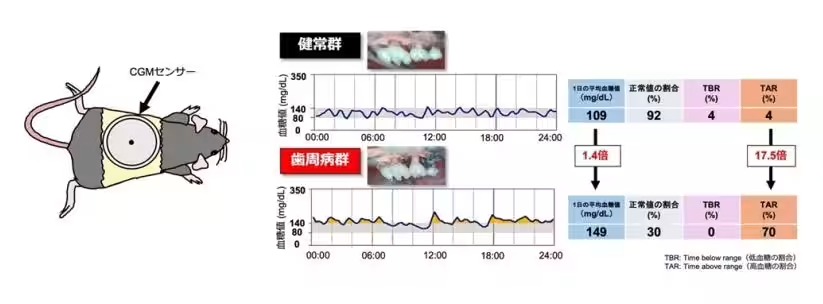

国立大学法人岡山大学の大学院医歯薬学総合研究科からなる研究チームは、持続型血糖測定(Continuous Glucose Monitoring:CGM)センサーを装着したマウスモデルを用いて、歯周病が血糖値の変動に及ぼす影響を確認しました。この研究成果は、2025年に国際学術誌「Scientific Reports」に掲載されることになります。

従来、糖尿病患者の血糖管理にはHbA1cや空腹時血糖値が用いられていましたが、近年ではCGMによる管理が主流となり、血糖値の日内変動の管理が重要視されています。その中で、今回の研究は口腔内の病気が血糖値に与える影響を解明する貴重なデータを提供するものです。

研究の結果

歯周病が進行すると、全身性の炎症が増加し、腸内細菌叢が乱れることが観察されました。これにより、インスリン抵抗性が引き起こされ、糖代謝が悪化する可能性があるとされています。研究者たちは、歯周病の影響が糖尿病合併症のリスクを高めることを示す強力なエビデンスを得ることができました。特に、歯周病が糖尿病患者に与える影響には、全身の炎症だけでなく、腸内細菌にも関連があることが示唆されています。

研究者のコメント

この研究に従事した大学院生の高盛萌可さんは、「マウスモデルの構築は難しかったが、ヒト用のCGMと同様にデータを収集できたことはとても意義深い」と述べています。また、准教授の大森一弘氏は、「歯周病と糖尿病は相互に影響を与えるが、血糖値の変動に着目した研究はこれまでなかった」と強調し、今後の研究の重要性を語ります。

これからの展望

糖尿病の治療において、歯科と医科の連携はこれまで以上に重要視されるべきです。今回の研究は、歯周病を適切に管理することで血糖値の変動を安定させられる可能性を示すものであり、糖尿病のおける持続的な血糖管理の重要性が再認識される結果となりました。今後、臨床研究を通じてこの関係性がさらに明らかにされ、より効果的な治療法が開発されることを期待します。

参考文献

この研究の詳細は、国際学術誌「Scientific Reports」に掲載され、以下のリンクからもご参照いただけます。論文リンク

岡山大学は引き続き、地域社会における健康の重要性を考え、研究を進めていくことを約束します。皆さんも口腔の健康に気をつけ、定期的に歯科検診を受けることを忘れないようにしましょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。