岡山大学が実証、捕食者との同居が甲虫の死んだふり行動に与える影響とは?

岡山大学の新たな発見

岡山大学の学術研究院環境生命自然科学学域では、貯穀害虫であるコクヌストモドキの捕食者に対する防御行動、特に「死んだふり」の進化についての画期的な研究を発表しました。この研究の中心人物は、宮竹貴久教授で、東京大学の松村健太郎助教と共同で行われました。彼らの研究チームは、コクヌストモドキを捕食者であるコメグラサシガメと5世代にわたり同居させ、その結果、「死んだふり」の持続時間が有意に長くなることを明らかにしました。

死んだふり行動とは?

死んだふりは、多くの動物が捕食者から身を守るために行う行動の一つで、自らの体を無防備に見せることで捕食者からの攻撃を回避しようとします。哺乳類や鳥類、昆虫など、さまざまな動物種に見られますが、この行動が野外でどのように進化しているのかは長らく謎でした。

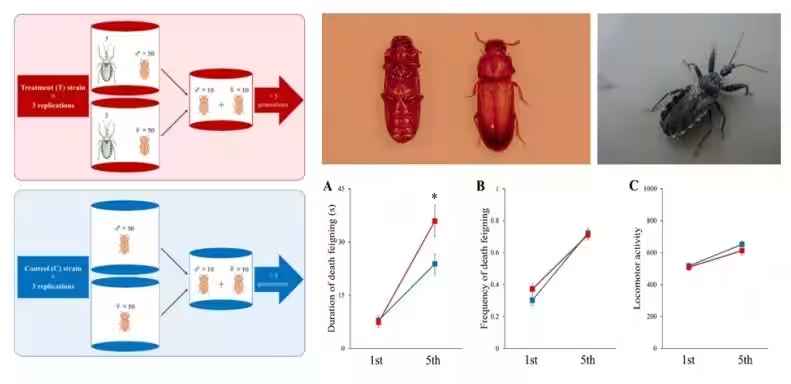

実験の内容

研究チームは、コクヌストモドキを捕食者との同居群と、同居しない群で比較しました。その結果、5世代に渡る同居の後、同居した個体の「死んだふり」の持続時間が、同居しなかった個体に比べて3倍以上も長くなっていることが確認されました。このことから、捕食者が存在する環境での進化が実際に起こることが示されたのです。

先行研究との関係

これまでの研究でも、捕食者と同居している集団において「死んだふり」の持続時間が長いことが報告されていました。今回の新たな実験結果は、その先行研究を補完する形で、実験的に進化が示されることになりました。特に、捕食者がいる環境での行動変化は、進化のスピードを加速させる要因と考えられます。

宮竹教授のコメント

宮竹教授は、「死んだふり行動の進化を探求するため、学生とともに挑戦し続けた結果が今回の成果です。この研究が、今後の昆虫生態学の新たな知見となることを期待しています。」と述べています。彼の研究は、今後の生物種の進化における捕食者の役割についての理解を深めることにもつながるでしょう。

研究結果の意義

この研究は、捕食者と被捕食者の相互作用がどのように進化に寄与するかを示す重要なデータを提供しています。また、自然界での進化の過程を実証的に調査することで、より多くの生物における同様の行動の進化を理解する手助けとなります。この研究は、2025年7月8日に「Applied Entomology and Zoology」に掲載され、多くの読者に審査されることが期待されています。

まとめ

岡山大学の研究グループは、捕食者との同居がコクヌストモドキの死んだふり行動に変化をもたらし、その持続時間を大幅に延ばすことを証明しました。この発見は、今後の生物の行動研究や進化学に新たな視点を提供するものであり、生態学的な観点からも非常に興味深い結果と言えるでしょう。

今後も岡山大学の研究には注目していきたいところです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。